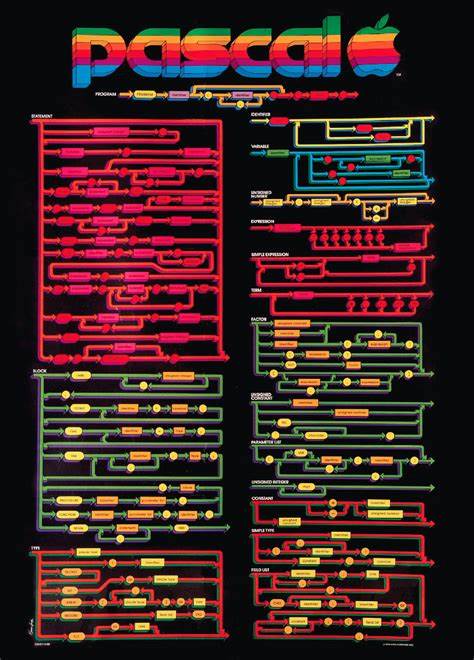

Pascal hat seit seiner Entstehung Mitte des 20. Jahrhunderts eine bedeutende Rolle in der Softwareentwicklung für kleine Maschinen und eingebettete Systeme gespielt. Insbesondere die Sprachenfamilie rund um Niklaus Wirth, inklusive Pascal, Modula und Oberon, prägte nicht nur die akademische Welt, sondern auch die praktische Programmierung auf kleinen Rechnerarchitekturen und Geräten. Diese Programmiersprachen sind für ihre Klarheit, Sicherheit und Einfachheit bekannt, was sie besonders geeignet für Anwendungen macht, bei denen Ressourcen begrenzt sind und Effizienz gefragt ist. Niklaus Wirth, ein Schweizer Informatiker, legte mit der Entwicklung von Pascal den Grundstein für strukturierte Programmierung und förderte die Verwendung von formalen Ansätzen zur Systemgestaltung.

Pascal war ursprünglich als Lehrsprache gedacht, entwickelte sich aber schnell zu einer vielseitigen Sprache, die auf diversen Plattformen eingesetzt werden konnte, insbesondere auf kleinen Computern und Mikroprozessorsystemen. Die klaren Sprachkonstrukte und das rigorose Typsystem erhöhten die Zuverlässigkeit von Software und erleichterten die Fehlererkennung. In den frühen 1970er Jahren entstanden verschiedene Pascal-Compiler an der ETH Zürich, bekannt als P2 bis P4 Compiler, welche die Effizienz bei der Kompilierung steigerte und speziell für kleinere Systeme optimiert wurden. Parallel dazu entwickelte sich das Pascal-VU, ein Vorläufer des Amsterdam Compiler Kit (ACK), welches Cross-Compilation ermöglichte und somit das Programmieren für unterschiedliche kleine Maschinen vereinfachte. Ebenfalls bemerkenswert war die Pascal-M Version, die ab 1978 auf Systemen wie dem KIM-1 und dessen Flex-Assembler einsetzbar war.

Diese Version stellte eine wichtige Brücke zwischen akademischer Forschung und praktischer Anwendung dar. Das UCSD Pascal System, entwickelt von Kenneth Bowles und seinem Team, stellte eine weitere Evolutionsstufe dar, in der mit dem sogenannten p-System eine virtualisierte Umgebung geschaffen wurde. Diese half, Pascal-Programme plattformübergreifend auszuführen und förderte dadurch die Verbreitung der Sprache auf zahlreichen kleinen Rechnerarchitekturen inklusive damaliger Heimcomputer. Die Idee des p-Systems als abstrakte Maschine mit p-Code erleichterte die Portierung und stellte einen wichtigen Meilenstein bei der Entwicklung von Pascal für kleine Rechner dar. Viele der frühen Varianten von Pascal wie Pascal-S, Concurrent Pascal-S, sowie die CDC 6000 Pascal-Compiler zeugen von einem breitgefächerten Forschungsansatz, bei dem verschiedene Anforderungen wie Nebenläufigkeit, Interprozesskommunikation und parallele Verarbeitung in Pascal umgesetzt wurden.

Insbesondere Per Brinch Hansen leistete dabei Pionierarbeit und förderte die Verwendung von Pascal in parallelen und multiprozessorbasierten Umgebungen. In den 1980er und 1990er Jahren gewann Turbo Pascal von Borland große Bedeutung. Es ermöglichte schnellen und günstigen Zugriff auf Pascal-Programmierung, auch auf kleinen und durchschnittlichen Personal Computern mit MS-DOS oder CP/M-Betriebssystemen. Seine kompakte und effiziente Programmierumgebung machte die Sprache auch für kommerzielle Projekte und Softwareentwicklung interessant. Später wandelte sich Turbo Pascal über Delphi hin zur objektorientierten Programmierung, wodurch die Sprache auch komplexere Anwendungen und Benutzeroberflächen abdecken konnte.

Im Bereich der eingebetteten Systeme und kleinen Maschinen spielte Pascal weiterhin eine Rolle. Projekte wie Oberon, das von Wirth und seinen Studenten entwickelt wurde, zielten auf Betriebssysteme und Programmiersprachen, die besonders schlank und effizient waren. Oberon fand auch im Bereich der FPGAs und Mikrocontroller wie dem Raspberry Pi Anwendung, wobei Open-Source-Implementierungen wie FreePascal und Lazarus besonders hervorstechen. Diese freie Entwicklungsumgebung ermöglicht die Programmierung von Pascal-Projekten auf modernen kleinen Computern, die oft im Hobby-, Lehr- und Industrieumfeld genutzt werden. Auf der Website „Pascal for Small Machines“ finden Interessierte eine umfangreiche Sammlung von Informationen, von historischen Compilern über Archivmaterialien und Bücher bis hin zu moderner Unterstützung für Systeme wie Raspberry Pi und FreePascal.

Dies spiegelt die fortgesetzte Relevanz und den lebendigen Austausch in der Community wider, die Pascal und verwandte Sprachen weiterhin pflegt und weiterentwickelt. Die Geschichte von Pascal für kleine Maschinen ist aber auch eng mit weiteren Persönlichkeiten der Informatik verbunden. Edsger Dijkstra beispielsweise prägte die programmiertechnischen Konzepte, indem er etwa gegen den GOTO-Statement argumentierte und Schleifenstrukturen in Sprachen wie Pascal förderte. C.A.

R. Hoare, Jim Welsh, sowie viele andere trugen ebenfalls dazu bei, dass Pascal und seine Derivate sich stabilisieren und verbreiten konnten. Technisch gesehen zeichnen sich Pascal-Systeme auf kleinen Maschinen durch einfache, jedoch effektive Typisierung und ein hohes Maß an Sicherheit aus. Durch ihren Formalismus fördern sie die Nachvollziehbarkeit im Programmierprozess und ermöglichen eine saubere Trennung zwischen verschiedenen Softwarekomponenten. Diese Eigenschaften sind gerade im Embedded-Bereich essenziell, wo schwierige Fehler oft fatale Folgen haben können.

Ein weiterer spannender Aspekt ist die Verwendung von Pascal bei der Steuerung von Geräten und elektronischen Systemen. Delphi-Entwicklungen auf Windows-Systemen konnten dabei unter anderem portorientierte Hardwaresteuerungen realisieren, etwa durch Zugriff auf parallele Ports, PCMCIA-Karten oder Logikanalysatoren. Diese Verbindung zwischen klassischen Pascal-Programmiersprachen und moderner Elektronik bietet Programmierern die Möglichkeit, auch heute noch klassische Konzepte mit aktuellen Hardwareanforderungen zu verbinden. Auch die Interpretation von Pascal-Code in Form von p-Calculi und P-System-Mechanismen zeigt, dass Pascal für kleine Maschinen nicht nur als reine Kompilationssprache verstanden werden darf, sondern als gesamte Plattform inklusive Laufzeitumgebung, was vor allem bei Systemen mit beschränkten Ressourcen große Vorteile bietet. Dadurch können Programme portabler, stabiler und effizienter gemacht werden.

![How reliable is fingerprint evidence? [video]](/images/B28F1379-8C0C-4884-B3DD-BDC21BF2345B)

![ChatGPT as Economics Tutor:Capabilities and Limitations [pdf]](/images/4E36CF7B-28DF-4CCB-AD33-1D6D2F844CE2)