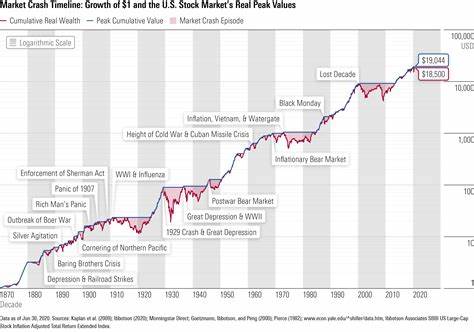

Die Börsenwelt ist seit jeher von Unsicherheiten geprägt. Über die letzten 100 Jahre gab es zahlreiche Crashs – Ereignisse, die den Markt zeitweise deutlich erschütterten und für Anleger oftmals Panik auslösten. Der S&P 500, als einer der wichtigsten Aktienindizes weltweit, wurde dabei immer wieder auf die Probe gestellt. In jüngster Zeit erlebte der Index jedoch eine erstaunliche Erholung nach einem deutlichen Rückgang, der stark im Zusammenhang mit Zollstreitigkeiten zwischen den USA und anderen Ländern stand. Was verraten uns diese Entwicklungen über das Verhalten der Märkte und die Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft? Ein Blick auf ein Jahrhundert Börsengeschehen liefert überraschende Antworten.

Zwischen Februar und April dieses Jahres kam es zu einem fast 20-prozentigen Rückgang des S&P 500, der in Fachkreisen als „Tariff Crash“ bezeichnet wird. Auslöser war die zunehmende Unsicherheit bezüglich Handelszöllen, die Investoren verunsicherte und Befürchtungen einer drohenden Rezession hervorrief. Dabei scheint dieser Rückschlag zunächst alarmierend – dennoch zeigen vergleichende Analysen, dass ähnliche Phasen in der Vergangenheit oft nicht mit umfassenden wirtschaftlichen Einbrüchen einhergingen. Strategen der BNP Paribas haben hierzu eine fundierte Untersuchung unternommen, die die Bewegungen des Aktienmarkts über ein ganzes Jahrhundert hinweg betrachtet und den jüngsten Crash mit früheren Krisen vergleichen.Historisch gesehen können Börsencrashs in zwei Kategorien eingeteilt werden: jene, die mit Rezessionen einhergehen und solche, die ohne gravierende wirtschaftliche Abschwünge auftreten.

Es fällt auf, dass Einbrüche in ersterer Kategorie häufig langandauernd und von heftiger Volatilität begleitet sind, während letztere meist kürzer und weniger tiefgreifend verlaufen. Der „Tariff Crash“ wird laut BNP Paribas klar den nicht-rezessiven Crashs zugeordnet. Dies erklärt, warum der S&P 500 trotz seiner deutlichen Verluste recht schnell wieder an Stärke gewann und Investoren vergleichsweise zügig Vertrauen zurückgewonnen haben.Die Dynamik hinter dieser Widerstandsfähigkeit lässt sich durch mehrere Faktoren erklären. Erstens signalisierten wirtschaftliche Daten ein überraschend robustes Arbeitsmarktumfeld, was viele Sorgen über massive Arbeitsplatzverluste und damit einhergehende Konsumrückgänge milderte.

So wurden im April weitere 177.000 Arbeitsplätze geschaffen, während die Arbeitslosenquote konstant bei 4,2 Prozent verharrte. Zweitens wirken diplomatische Signale im Handelskonflikt – Berichte, dass China Verhandlungen mit den USA wieder aufnehmen wolle, sorgten für eine zusätzliche Beruhigung der Märkte. Drittens zeigen sich Anleihenmärkte ebenfalls volatil, mit einem abrupten Rückzug aus vermeintlich sicheren Anlagen sowie einem Anstieg der Renditen, was ein Zeichen für optimistischere Prognosen darstellt.In der Rückschau erlaubt die Analyse der vergangenen 100 Jahre einen tieferen Einblick in Marktmechanismen.

Der Dow Jones Industrial Average, der für die Zeit vor Einführung des S&P 500 als Referenz herangezogen wird, verdeutlicht, dass nicht jeder drastische Kursverfall unmittelbar eine tiefgreifende Wirtschaftskrise signalisiert. Ein Beispiel ist der Crash von 1962, der zwar beträchtliche Verluste verursachte, jedoch ohne Rezession verlief. Ähnlich zeigen Analysen des „Flash Crash“ von 1987, dass selbst massive Kurseinbrüche sich ohne langanhaltende negative Folgen entwickeln können, sofern die Fundamentaldaten stabil bleiben.Damit entsteht für Anleger heute ein differenzierteres Bild. Anstatt Panik zu verbreiten und sich von kurzfristigen Einbrüchen abschrecken zu lassen, sollte die Situation im Kontext bewertet werden.

Die jüngste Erholung des S&P 500 beweist, wie anpassungsfähig Märkte auf Unsicherheiten reagieren können und dass sie häufig schneller zur Normalität zurückfinden, wenn keine signifikanten Störungen im Wirtschaftsgefüge vorliegen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass Handelsstreitigkeiten und politische Unwägbarkeiten ignoriert werden sollten. Sie bleiben wichtige Faktoren, deren Entwicklung genau beobachtet werden muss, da eine Eskalation durchaus ernsthafte negative Auswirkungen haben könnte.Die Rolle der Geldpolitik darf in diesem Zusammenhang ebenfalls nicht unterschätzt werden. Notenbanken weltweit haben in den vergangenen Jahrzehnten zahlreiche Instrumente entwickelt, um Liquidität zu sichern und finanzielle Märkte zu stabilisieren.

Diese geldpolitischen Maßnahmen können eine starke Stütze für Aktienmärkte darstellen, indem sie Zinssätze niedrig halten und Investitionen fördern. Dennoch besteht die Herausforderung darin, ein Gleichgewicht zwischen Inflation, Wachstum und Marktstabilität zu finden, was in Zeiten geopolitischer Unsicherheiten komplex bleibt.Ein weiterer wichtiger Aspekt der Betrachtung ist das Verhalten der Anleger selbst. Erkenntnisse aus der Historie zeigen, dass Emotionen wie Angst und Gier maßgeblich den Handel beeinflussen. Plötzliche Panikverkäufe können Kurseinbrüche verstärken, während optimistische Erwartungen eine Rallye befeuern.

Das Bewusstsein um diese psychologischen Faktoren kann helfen, rationalere Entscheidungen zu treffen und potenzielle Chancen auch in turbulenten Phasen besser zu nutzen.Die aktuelle Situation hat zudem das Interesse an Diversifikation und langfristiger Anlagestrategien verstärkt. Wer sein Portfolio breit aufstellt und nicht ausschließlich auf kurzfristige Kursgewinne abzielt, kann Risiko besser managen. Aktienindizes wie der S&P 500 bieten dafür eine solide Grundlage, da sie eine Vielzahl von Branchen und Unternehmen abbilden. Auch alternative Anlageklassen gewinnen zunehmend an Bedeutung, um individuelle Risikoausschläge abzufedern.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Untersuchung von 100 Jahren Börsencrashs und das Verständnis des jüngsten „Tariff Crashs“ wertvolle Einsichten für Anleger und Wirtschaftsexperten liefert. Der rasche Aufschwung des S&P 500 nach dem tariffbedingten Rückschlag unterstreicht die Fähigkeit der Märkte, Unsicherheiten zu bewältigen, sofern die zugrunde liegenden wirtschaftlichen Fundamentaldaten intakt bleiben. Dennoch bleibt Wachsamkeit wichtig: Handelspolitik, geopolitische Entwicklungen und makroökonomische Faktoren können jederzeit neue Herausforderungen mit sich bringen. Für Investoren bietet die Vergangenheit wertvolle Orientierung und ermutigt zu einem ausgewogenen, langfristigen Blick auf die Märkte – jenseits von kurzfristigen Turbulenzen und Schlagzeilen.

![ChatGPT as Economics Tutor:Capabilities and Limitations [pdf]](/images/4E36CF7B-28DF-4CCB-AD33-1D6D2F844CE2)