Die Linotype Maschine gilt als eine der bedeutendsten Erfindungen in der Geschichte der Drucktechnik. Entwickelt im späten 19. Jahrhundert, führte sie eine Revolution in der Herstellung von Drucktexten herbei. Ottmar Mergenthaler, ein deutscher Uhrmacher und Erfinder, schrieb mit seiner Erfindung eine technologische Erfolgsgeschichte, die noch heute Bewunderung hervorruft. Seit ihrer erstmaligen kommerziellen Nutzung im Jahr 1886 änderte die Linotype Maschine das Druckverfahren radikal und dominierte die Branche für fast ein Jahrhundert.

Doch wie funktionierte diese Maschine eigentlich, warum war sie so bahnbrechend und welche Folgen hatte sie für die Medien- und Verlagswelt? All das soll im Folgenden beleuchtet werden. Vor der Linotype Maschine war die manuelle Setzkunst geprägt von aufwändiger Handarbeit. Die einzelnen Lettern mussten mühsam von Hand vom Setzer in einem sogenannten Setzkasten entnommen und zu Wörtern und Zeilen zusammengesetzt werden. Dieses Verfahren erforderte viel Zeit, hohe Konzentration und vor allem ausgebildete Arbeitskräfte. Die Produktion großer Zeitungen oder umfangreicher Bücher war so eine aufwendige und kostenintensive Aufgabe.

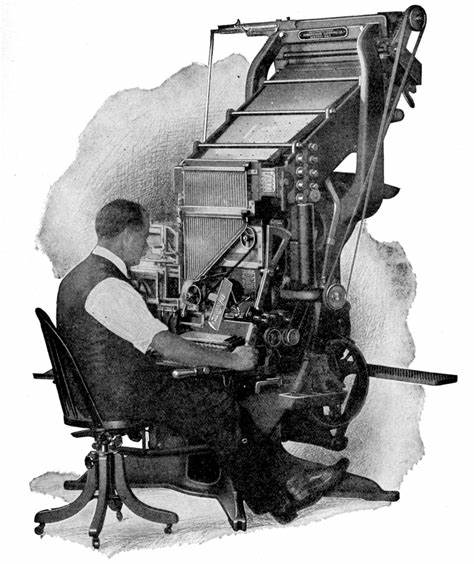

Hier setzte die Linotype Maschine an, indem sie erstmals ermöglichte, ganze Zeilen aus Metall in einem Arbeitsschritt herzustellen und damit die Geschwindigkeit der Texterstellung deutlich zu steigern. Das Funktionsprinzip der Linotype beruht auf dem Zusammensetzen von Matrizen, also speziellen Metallformen für einzelne Schriftzeichen, die dann als Ganzes ausgegossen werden. Über eine Tastatur mit 90 Tasten gibt der Bediener Textzeichen ein, wobei jede Taste eine Matrix aus einem Magazin freigibt. Diese Matrizen werden in einer Kompositionskassette gesammelt und bilden die vorbereitete Zeile. Entscheidet der Setzer, dass die Zeile vollständig ist, sorgt die Maschine automatisch für den Guss eines sogenannten Slugs – ein durchgehendes Metallstück, das genau die gesamte Zeile enthält.

Dies sparte enorme Zeit im Vergleich zum Setzen von Einzelbuchstaben. Das intelligente System der Linotype ging dabei weit über die reine Zeilenzusammensetzung hinaus. Die Maschine verfügte über Mechanismen zur automatischen Verteilung der Matrizen zurück in ihre Magazine. So konnten diese mehrfach wiederverwendet werden, was den Materialverbrauch effizient reduzierte. Außerdem wurden spezielle Keile, sogenannte „Spacebands“, genutzt, um die Zeilen gleichmäßig zu justieren und so einen sauberen, optisch ansprechenden Satz zu gewährleisten.

Der Einfluss der Linotype Maschine auf das Druckwesen war enorm. Schon bald nach ihrer Einführung setzte sie sich in Verlagshäusern weltweit durch und ermöglichte die schnelle und preiswerte Produktion von Zeitungen. Gerade bei Tageszeitungen revolutionierte die Maschine die Produktion, da heute in der Lage waren, in vergleichsweise kurzer Zeit große Textmengen zu setzen. Oft konnten nur wenige Linotype-Operatoren ganze Seiten fertigstellen, was den Kostendruck für Verlage minimierte und die Nachrichten schneller einem breiten Publikum zugänglich machte. Die Erfindung ermöglichte zudem eine große Flexibilität beim Schriftbild.

So konnten je nach verwendeter Matrize verschiedene Schriften und Schriftgrößen gesetzt werden. Auch unterschiedliche Schriftschnitte wie Kursiv oder Fettdruck ließen sich relativ einfach realisieren. Durch die Möglichkeit, mehrere Magazine mit verschiedenen Schriften zu verwenden, entstanden gestalterisch ansprechende Layouts, die bis dahin kaum denkbar waren. Aufgrund ihrer Bedeutung wurde die Linotype Maschine zu einem festen Bestandteil zahlreicher Druckereien und Verlagshäuser. Weltweit entwickelte sich eine ganze Industrie rund um Wartung, Ersatzteile und Schulung von Bedienpersonal.

Die Bedienung erforderte zwar Geschick und Übung, wurde jedoch dank klarer Schnittstellen und verständlicher Mechanismen lernbar und effizient. Im Hochbetrieb wurden Leistung von bis zu mehreren tausend ausgegebenen Ems pro Stunde erzielt, was in der damaligen Zeit beeindruckend war. Der Siegeszug der Linotype Generatoren dauerte bis ins 20. Jahrhundert an, doch parallele Entwicklungen und Fortschritte der Technologie führten schließlich zu ihrem langsamen Niedergang. Die Einführung modernerer Techniken wie dem Fotosatz veränderte die Arbeitsweise im Druckwesen fundamental.

Mit Computersatzsystemen und digitalem Layout wurden Verarbeitung und Gestaltung von Druckerzeugnissen flexibler, schneller und kostengünstiger. Die Linotype Maschinen konnten dem gegenüber nicht mehr mithalten und verschwanden vielerorts aus den Werkstätten. Dennoch gibt es einen bemerkenswerten Punkt: Bis heute existieren einige wenige Zeitungen, die noch mit Linotechnik arbeiten. Hierbei handelt es sich häufig um traditionelle kleine Lokalblätter oder Enthusiasten, die die Technik erhalten und pflegen. Diese verbliebenen Maschinen sind stolze Zeugen technischer Innovation, die ihren Platz in der Medizingeschichte des Druckens haben.

Die Linotype Maschine prägte nicht nur die Technik, sondern beeinflusste auch kulturgeschichtliche Entwicklungen. Texte wurden schneller druckreif, die Verbreitung von Nachrichten und Literatur wurde erleichtert und somit Informationen für breite Bevölkerungsschichten zugänglich gemacht. Sie trug zum Wachstum von Zeitungen und Zeitschriften bei und beeinflusste die Medienlandschaft nachhaltig. Auch die Terminologie aus der Linotype Bedienung überdauerte die Zeiten. Die berühmte Folge „etaoin shrdlu“, die sich durch Tippfehler auf der Tastatur ergab, ist heute noch als Begriff in der Typografie und Medienwelt bekannt.

Damit verbinden sich Geschichten und Anekdoten rund um die tägliche Arbeit der Setzer und Maschinenbediener. Technisch betrachtet war die Linotype Maschine ein sehr komplexes und feinmechanisches Meisterwerk. Sie vereinte Uhrwerkskunst, Präzisionstechnik und Metallgießverfahren in einer Apparatur. Die nötige Wartung und Pflege der Maschine verlangten von den Bedienern handwerkliches Können, Verständnis für Mechanik und Sorgfalt bei der Arbeit. Schmierstoffe mussten exakt dosiert werden, um Verunreinigungen und Störungen bei der Matrixführung durch Ölrückstände zu vermeiden.

Solche Details zeigen, wie gründlich die Maschine und die Abläufe durchdacht waren. Die Materialien vollzogen einen gezielten Rückgriff auf Legierungen, um eine optimale Gießbarkeit bei gleichzeitig hoher Haltbarkeit der Drucktypen zu gewährleisten. Die bekannte Legierung aus Blei, Antimon und Zinn war bewährt und sorgte dafür, dass der gedruckte Text bis zu sogar 300.000 Abdrücke fehlerfrei halten konnte. Neben der Linotype entstanden konkurrierende Systeme wie die Monotype Maschine, die sich in manchen Anwendungsbereichen ebenfalls etablierte, jedoch einen anderen Ansatz verfolgte.

Während die Linotype eine Zeile als Ganzes ausgoss, setzte Monotype einzelne Buchstaben. Beide Systeme standen für unterschiedliche Arten des Druckprozesses und adressierten verschiedene Bedürfnisse in der Branche. In der historischen Betrachtung wird klar, dass die Linotype Maschine nicht einfach nur ein Werkzeug war, sondern ein kultureller und technologischer Meilenstein. Sie half dabei, Informationen schneller als je zuvor zu verbreiten, den Medienmarkt zu erweitern und das Zeitalter des Massendrucks einzuläuten. Für viele Branchen war sie über Jahrzehnte unentbehrlich.

Heute leben Erinnerungen an diese Zeit in Museen, privaten Sammlungen und Filmdokumentationen weiter. Die Linotype ist eine Ikone der technischen Innovation, die noch immer Forscher, Druckliebhaber und Technikhistoriker fasziniert. Ihre Entwicklung spiegelt den Fortschrittswillen der Industrialisierung und die Sehnsucht nach Effizienz und Qualität im Druckwesen wider. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Linotype Maschine ein Meisterwerk der Drucktechnik war, das die Medienwelt des 19. und 20.

Jahrhunderts grundlegend veränderte. Durch die Automatisierung des Zeilensatzes transformierte sie die Zeitungsherstellung, Bücherproduktion und andere Druckerzeugnisse. Trotz des späteren Außerdienststellens bleibt ihr Einfluss in der Geschichte der Typografie, des Journalismus und der Medienwelt unvergessen. Das Vermächtnis der Linotype zeigt, wie technologische Neuerungen Gesellschaften prägen und den Zugang zu Wissen und Information erweitern können.