Die zunehmende Besorgnis um die Unabhängigkeit der US-Notenbank Federal Reserve dominierte zuletzt die Schlagzeilen der Finanzwelt, da Investoren weltweit mit einer Mischung aus Skepsis und Vorsicht auf die anstehende Zinspolitik sowie mögliche politische Einflussnahmen blicken. Währenddessen verzeichneten die Aktienmärkte in Asien, insbesondere in China und Japan, bemerkenswerte Kursgewinne, die ein interessantes Bild der globalen wirtschaftlichen Dynamik zeichnen. Diese Entwicklung wirft wichtige Fragen zur Stabilität und Zukunft der internationalen Finanzmärkte auf. Die Federal Reserve steht als zentrale Institution der US-Geldpolitik traditionell für Stabilität und Unabhängigkeit. Doch in jüngerer Zeit häufen sich Berichte und Befürchtungen, dass anhaltende politische Einflüsse, vor allem durch die US-Regierung, die Glaubwürdigkeit und Autonomie der Fed gefährden könnten.

Diese Sorge äußert sich insbesondere im Kontext der Äußerungen des US-Präsidenten, der wiederholt öffentlichen Druck auf Fed-Chef Jerome Powell ausübt, die Zinsen zu senken oder die Geldpolitik lockerer zu gestalten. Solche Angriffe auf die Unabhängigkeit des Zentralbankchefs wecken Befürchtungen bei Investoren, dass politische Interessen wirtschaftspolitische Entscheidungen verdrängen könnten. Die aktuellen Daten aus der US-Wirtschaft zeigen zwar eine gewisse Verlangsamung, doch die Federal Reserve hat im Vorfeld ihrer geplanten Zinssitzung klarzumachen versucht, dass sie an ihrer restriktiven Geldpolitik – einem Zinssatz zwischen 4,25 und 4,50 Prozent – festhalten möchte. Analysten wie Jeremy Siegel warnen jedoch davor, dass die politische Eskalation in Richtung einer stärkeren Einflussnahme auf die Fed beunruhigend ist und möglicherweise das Vertrauen der Finanzmärkte erschüttern könnte. Die Auswirkungen einer solchen Vertrauenskrise sind vielfältig.

Wenn Investoren Zweifel an der Autonomie der Fed hegen, könnten sich Inflationserwartungen entankern und langfristige Zinsen ansteigen. Dies würde die Kosten für die Bedienung von Staatsschulden erhöhen und könnte die Nachfrage nach US-Dollar-Assets untergraben. Schon jetzt beobachten Experten eine leichte Erhöhung der Risikoprämien auf US-amerikanische Vermögenswerte, was teilweise auf die wachsende Unsicherheit rund um die Fed-Politik zurückzuführen ist. Im Gegensatz zu dieser angespannten Situation in den USA zeigen die asiatischen Märkte ein überraschend robustes Bild. Der chinesische Aktienindex SSE Composite stieg zuletzt um 1,1 Prozent und befindet sich damit weiterhin auf Kurs für ein positives Jahr unter Berücksichtigung der Vermögenswerte.

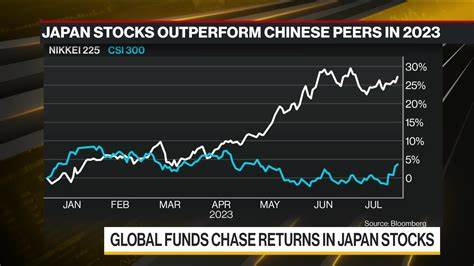

Trotz eines Einbruchs im chinesischen Dienstleistungssektor auf den niedrigsten Wert seit der Pandemie, der vor allem durch Handelskonflikte und restriktive Maßnahmen beeinflusst wurde, signalisieren die steigenden Aktienkurse eine gewisse Zuversicht in den chinesischen Markt seitens Anleger. Japan hingegen begeistert Investoren mit einem Kursanstieg des Nikkei 225 um rund ein Prozent. Diese Entwicklung kann als Zeichen dafür gewertet werden, dass die japanische Wirtschaft trotz globaler Herausforderungen Widerstandsfähigkeit zeigt und von der anhaltenden Nachfrage sowie einer moderaten wirtschaftlichen Erholung profitiert. Beide Märkte, China und Japan, demonstrieren somit die Fähigkeit, größere politische und wirtschaftliche Turbulenzen abzufedern und trotz globaler Unsicherheiten positive Renditen zu erzielen. Solch divergierende Trends zwischen den USA und den asiatischen Volkswirtschaften werfen ein Licht auf die unterschiedlichen wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen, die die Vermögensmärkte prägen.

Während die US-Märkte durch Sorgen über steigende Zinsen, politische Einmischung in die Geldpolitik und Handelskonflikte belastet sind, profitieren chinesische und japanische Aktien von positiven Wachstumsaussichten und verhaltenen geldpolitischen Maßnahmen. Die Diskussion um die Unabhängigkeit der Fed könnte zudem weitreichende Konsequenzen für die internationale Wirtschaftsordnung haben. Eine eingeschränkte Autonomie der US-Notenbank könnte zu einer erhöhten Volatilität in den globalen Märkten führen. Insbesondere Schwellenländer, die oft große US-Dollarschulden halten oder stark an den US-Dollar gekoppelt sind, könnten dadurch unter Druck geraten. Es besteht die Gefahr, dass ein Verlust des Vertrauens in die amerikanische Geldpolitik Kapitalflucht und finanzielle Instabilität auslöst.

Gleichzeitig sendet die globale Wachstumsperspektive, insbesondere die positive Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts in Schwellenländern und entwickelten Volkswirtschaften in Asien, ein beruhigendes Signal. Die jüngsten Daten zeigen, dass das weltweite Wirtschaftswachstum mit einer ungefähren Rate von 2,4 Prozent im ersten Quartal des Jahres 2025 stabil geblieben ist. Diese Kontinuität trotz der Belastungen durch Handelsstreitigkeiten, geopolitische Spannungen und finanzpolitische Unsicherheiten unterstreicht die zugrundeliegende Stärke der Weltwirtschaft. Für Investoren bedeutet diese Konstellation, dass eine erhöhte Vorsicht angebracht ist, aber auch Chancen bestehen. In den USA könnten Aktienmärkte kurzfristig unter Druck geraten, wenn die politische Debatte um die Fed und die Zinspolitik intensiviert wird.

Andererseits bieten wachstumsstarke Märkte in Asien attraktive Alternativen, insbesondere in Branchen, die vom technologischen Fortschritt und der Binnenmarktnachfrage profitieren. Zudem spricht die Stabilität der globalen Wirtschaft für eine fortgesetzte Kapitalallokation in verschiedene Regionen, um Risiken zu streuen. Die Kommunikation der Fed wird in den kommenden Wochen ausschlaggebend sein, um das Vertrauen der Marktteilnehmer zu bewahren. Sollten die geldpolitischen Entscheidungsträger es schaffen, ihre Unabhängigkeit glaubwürdig zu betonen und konsequent gegen politische Einmischungen zu resistieren, könnte sich die aktuelle Nervosität wieder legen. Andernfalls droht ein Vertrauensverlust, der die ohnehin bereits volatilen Märkte zusätzlich belastet.