In der Natur sind Moleküle viel mehr als nur chemische Bausteine – sie sind die Grundlage für die komplexe Kommunikation und Informationsverarbeitung, die lebende Organismen auszeichnet. Doch wie wurde aus reinen Molekülen bedeutungsvolle Zeichen, die Informationen tragen und interpretiert werden können? Diese zentrale Frage lässt sich durch die interdisziplinäre Forschung im Bereich der Biosemiotik beantworten, welche Biologie, Semiotik und Philosophie vereint und untersucht, wie lebende Systeme Bedeutung erzeugen und nutzen. Die klassische Sicht der Molekularbiologie betrachtet DNA und RNA als Träger biologischer Information, eine Sichtweise, die vor allem auf der sogenannten zentralen Dogmatik von Francis Crick beruht. Nach dieser Vorstellung übertragen DNA und RNA die genetische Information von Generation zu Generation, als Speicher eines Codes, der Proteinsynthese und damit das Leben orchestriert. Doch diese Perspektive reduziert biologische Information auf bloße Replikation von Molekülsequenzen, ohne die entscheidende Rolle von Interpretation und Bedeutung zu berücksichtigen.

Es entsteht die Herausforderung, biologische Information nicht nur als Muster, sondern als „Bedeutsamkeit“ im Kontext eines interpretierenden Systems zu verstehen. Die Schlüsselfrage lautet somit: Was macht einen Molekülzustand oder eine molekulare Eigenschaft zu einem Zeichen? Die Antwort liegt nicht allein in ihren physikalischen oder chemischen Eigenschaften, sondern im interpretativen Prozess, der sie mit Bedeutung versieht. In diesem Sinne sind Moleküle als Zeichen nur in Kombination mit einem „Interpreter“ sinnvoll, der in der Lage ist, deren Zustände als Informationen über andere Zustände oder Umwelteinflüsse zu lesen und zu nutzen. Ohne eine solche interpretierende Einheit bleiben Moleküle lediglich Materie ohne Bezug oder „Aboutness“. Ein vielversprechender Ansatz, um diese interpretativen Kompetenzen auf molekularer Ebene zu verstehen, ist die Analyse sogenannter autogener Viren oder „Autogene“.

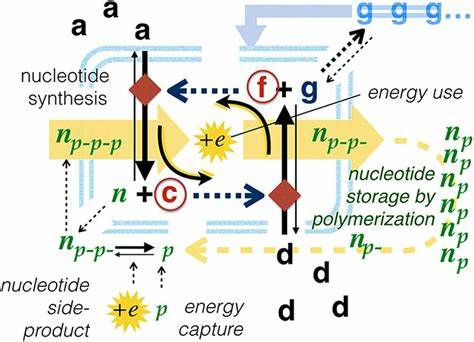

Dabei handelt es sich um hypothetische molekulare Systeme, die aus zwei sich unterstützenden Prozessen bestehen: der reziproken Katalyse und der Selbstassemblierung. In einem solchen System katalysieren Moleküle gegenseitig ihre Herstellung, während andere Moleküle sich selbst zu einer stabilen Hülle, einer Kapsidstruktur, zusammenbauen. Diese Dynamik schafft ein geschlossenes Kreislaufsystem, das seine eigene Struktur reproduzieren und reparieren kann. Diese Autogen-Modelle demonstrieren, dass die Selbstreproduktion und Selbsterhaltung nicht auf einer direkten Kopplung physikalischer Muster basieren, wie bei der DNA-Sequenz, sondern auf einem komplexen Netzwerk von Wechselwirkungen und constraints, die sich gegenseitig erhalten. Die molekulare Struktur wird dabei nicht nur stoffwechseltechnisch reproduziert, sondern auch als semantischer Träger von Information verstanden, indem sie ihre eigene Existenzbedingungen wiedergibt und interpretiert.

Besonders spannend ist die Fähigkeit solcher Systeme, eine rudimentäre Form von Interpretation zu leisten. So können Autogene Umwelteinflüsse erkennen und darauf reagieren – beispielsweise indem die Integrität der Kapsel durch das Binden bestimmter Substrate beeinflusst wird. Dadurch entsteht eine einfache Form von Indexikalität: Ein molekularer Zustand signalisiert Bedingungen in der Umwelt, welche wiederum die Reaktion des Systems steuern. Dieses Zusammenspiel legt den Grundstein für komplexere semiotische Prozesse, die von einfachen ikonischen (Ähnlichkeit-basierte) bis hin zu symbolischen Formen der Informationsverarbeitung reichen. Diese Erkenntnisse werfen ein neues Licht auf die Entstehung des genetischen Codes.

Anstatt DNA und RNA als «Urheber» biologischer Information zu sehen, liegt die Informationsbasis vielmehr in den dynamischen molekularen Wechselwirkungen, die im Laufe der Evolution auf Nukleinsäuren „ausgelagert“ wurden. Nukleinsäuremoleküle fungieren als stabile Speichermedien für Constraints und ermöglichen so die Speicherung und Übertragung von funktionalen Mustern, ohne die detaillierte Dynamik ständig wiederholen zu müssen. Die evolutionäre Geschichte lässt sich also umkehren: Nicht die Informationsmoleküle regeln die Biochemie, sondern die biochemischen Systeme nutzten die strukturellen Eigenschaften dieser Moleküle, um komplexere Informationsstrukturen zu entwickeln. Diese „semiotische Artefakte“ ermöglichten eine neue Qualität der Adaptation, da sie als übertragbare, stabile Referenzen fungieren konnten, die von interpretierenden Systemen gelesen und genutzt wurden. Dabei spielt die Trennung von dynamischen Prozessen und statischen Constraints eine zentrale Rolle.

Wie der Systemtheoretiker Howard Pattee beschrieben hat, ist die Codierung von Informationen in molekularen Symbolen ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur biologischen Komplexität. Die Speicherung von Constraints in Polymerstrukturen wie DNA erlaubt nicht nur effiziente Reparatur und Rekonstruktion, sondern auch die flexible Rekombination von Informationen zur Anpassung an neue Umweltbedingungen. Diese „semiotische Verlagerung“ von Information auf unerwartete Moleküle wurde durch biosemiotische Forschung weiterentwickelt zu Konzepten wie semiotischem „Scaffolding“. Hierbei handelt es sich um die hierarchische Struktur interpretativer Ebenen, in denen unterschiedliche molekulare Substrate verschiedene semiotische Rollen übernehmen und komplexe Kommunikationsnetzwerke zwischen Molekülen, Zellen und Organismen ermöglichen. Zum Beispiel beeinflussen regulatorische Proteine die Aktivität von Genen, die wiederum die Zusammensetzung der Proteine steuern – ein reversibler Prozess, der mehrere Semioseebenen umfasst.

Genetische Elemente, epigenetische Markierungen und molekulare Signalwege bilden gemeinsam ein dicht verflochtenes Netz von Signalen, die vom Organismus als bedeutungsvoll interpretiert werden. So entsteht eine Entwicklung von molekularen Zeichen und Interpretationen, die über einfache Replikation hinausgehen und echte biologische Information verkörpern. Die Betrachtung des Ursprungs des Lebens aus semiotischer Perspektive hebt auf diese Weise die Bedeutung von Interpretation, Bedeutung und Referenz hervor, die sich nicht in klassischen chemischen oder physikalischen Erklärungen erschöpfen. Sie zeigt, dass biologisches Leben eine Grundlage in molekularen Prozessen hat, die nicht bloß stofflich sind, sondern auch Informationen vermitteln und Bedeutungen erzeugen können. Diese Sichtweise hat weitreichende Auswirkungen auf das Verständnis von Evolution, Biologie und sogar künstlicher Intelligenz oder synthetischer Biologie.

Denn sie fordert eine Erweiterung des Informationsbegriffs, der nicht nur Muster oder Daten meint, sondern die Fähigkeit, Bedeutung zu erzeugen und zu interpretieren – eine Fähigkeit, deren Wurzeln auf molekularer Ebene liegen. Zusammenfassend erschließt die Biosemiotik und insbesondere das Konzept der autogenen Molekülprozesse eine neue Perspektive auf die Frage, „wie Moleküle zu Zeichen wurden“. Nicht die Moleküle selbst, sondern ihre Rolle innerhalb selbstorganisierender, interpretierender Systeme verleiht ihnen Bedeutung. Die Evolution hat so semiotische Artefakte entstehen lassen, die komplexe Lebensprozesse ermöglichen und Informationen nicht nur speichern, sondern in dynamischem Bezug zu ihrer Umwelt verstehen und verwenden können. Dieser Perspektivwechsel stellt eine bedeutende Erweiterung unserer biologischen und philosophischen Sichtweise dar.

Er legt nahe, dass die Ursprünge des Lebens kein bloßer chemischer Zufall war, sondern das Entstehen erster Systeme, die die Fähigkeit besaßen, Materie in bedeutsame Zeichen zu verwandeln – eine Fähigkeit, die das Fundament für alles biologische Sein bildet.