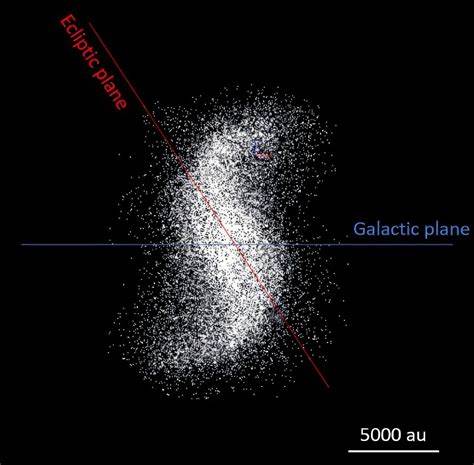

Die innere Oortsche Wolke, ein weitgehend unerforschtes Gebiet am äußeren Rand unseres Sonnensystems, hat in den letzten Jahren zunehmend das Interesse von Astronomen und Weltraumforschern geweckt. Besonders bemerkenswert ist die Entdeckung einer Spiralstruktur innerhalb dieses scheinbar chaotischen und diffusem Bereichs. Diese neue Erkenntnis eröffnet nicht nur spannende Perspektiven hinsichtlich der Entstehung und Entwicklung unseres Sonnensystems, sondern wirft auch Fragen zu den dynamischen Prozessen auf, die in dieser abgelegenen Region am Werk sind. Die Oortsche Wolke, benannt nach dem niederländischen Astronomen Jan Oort, ist eine hypothetische Ansammlung von Milliarden von eisigen Körpern, die das Sonnensystem in Form einer riesigen sphärischen Hülle umgeben. Zwischen etwa 2.

000 und 20.000 astronomischen Einheiten (AE) von der Sonne entfernt, wird die innere Oortsche Wolke als eine Region verstanden, in der sich viele dieser Kleinkörper befinden, die potenziell als Kometenquelle dienen. Bis vor kurzer Zeit galt die Oortsche Wolke als relativ statisch und homogen, doch die Entdeckung einer Spiralstruktur innerhalb dieser Zone stellt dieses Bild radikal in Frage. Astronomen nutzen hochauflösende Teleskope und ausgefeilte computational Simulationen, um die Aufrechterhaltung und Bildung dieser spiralförmigen Strukturen zu erklären. Ein zentrales Element dieser Theorien ist die gravitative Wechselwirkung zwischen der Sonne, den großen Gasplaneten sowie externen Sternen, die im Laufe von Jahrmillionen nahe an unserem Sonnensystem vorbeiziehen.

Diese Kräfte können die dynamische Verteilung der Kleinkörper in der inneren Oortschen Wolke beeinflussen und so die spiralartige Formation fördern. Darüber hinaus spielt die galaktische Gezeitenwirkung, verursacht durch die Gravitation der Milchstraße, eine wesentliche Rolle. Die Bewegung der Sonne durch die Galaxie führt dazu, dass die äußeren Regionen des Sonnensystems unterschiedlichen Gravitationskräften ausgesetzt sind, die präzise Muster wie Spiralen formen können. Doch wieso ist diese Entdeckung von so großer Bedeutung für die Wissenschaft? Zunächst liefert die Spiralstruktur wichtige Hinweise darauf, wie sich das Sonnensystem seit seiner Entstehung vor etwa 4,6 Milliarden Jahren entwickelt hat. Sie zeigt, dass sogar weit entfernte Bereiche des Sonnensystems nicht isoliert sind, sondern von komplexen physikalischen Prozessen beeinflusst werden, die auch für die Dynamik innerer Planeten relevant sein können.

Ferner könnten diese prinzipiellen Erkenntnisse auch Auswirkungen auf die Erforschung von Kometen haben, deren Bahnen durch Veränderungen in der Oortschen Wolke beeinflusst werden. Kometen, die aus der inneren Oortschen Wolke stammen, könnten durch diese spiralige Anordnung in ihrer Häufigkeit und Richtung variieren, was wiederum neue Erkenntnisse über Einschlagsrisiken auf der Erde oder die Verfügbarkeit von Ressourcen im Weltraum bedeutet. Technologische Fortschritte in der Astronomie, wie verbesserte Spektroskopie und die Entwicklung von Weltraumteleskopen, ermöglichen es Forschern, diese entlegenen Gebiete jetzt mit noch höherer Präzision zu beobachten. Die Analyse von Lichtreflexionen und Ablenkungen durch diese Eis- und Gesteinsansammlungen gibt Aufschluss über deren Zusammensetzung und physikalische Eigenschaften. So können Wissenschaftler nicht nur die Struktur besser verstehen, sondern auch die Geschichte der Materialverteilung im äußeren Sonnensystem rekonstruieren.

Die Untersuchung der Spiralstruktur in der inneren Oortschen Wolke steht auch im Zusammenhang mit dem Studium von sogenannten „interstellaren Besuchern“ – Objekten, die aus anderen Sternensystemen stammen und temporär in unserem Sonnensystem auftreten. Ihre Bahnen könnten durch diese Struktur beeinflusst werden, was wiederum Rückschlüsse auf die Häufigkeit und Art solcher Besucher zulässt. In Zukunft könnten Raumfahrtmissionen gezielt darauf ausgelegt werden, diese eisigen Körper in der inneren Oortschen Wolke zu erkunden, ähnlich wie früher Missionen zu Asteroiden und Kometen durchgeführt wurden. Solche Expeditionen würden nicht nur unser Wissen erweitern, sondern auch einen direkten Zugang zu Material bieten, das seit der Entstehung unseres Sonnensystems nahezu unverändert ist. Die Herausforderungen für solche Missionen sind jedoch enorm, da die Entfernungen und die geringe Dichte des Materials eine präzise Navigation und innovative Antriebstechniken erfordern.