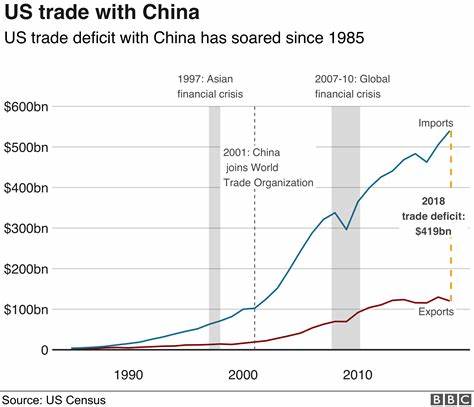

Die Debatte um das Handelsdefizit der Vereinigten Staaten ist nicht neu, wurde jedoch durch die politische Agenda der Trump-Administration verstärkt in den Fokus gerückt. Die Hoffnung, das Handelsdefizit durch den Einsatz von Zöllen auf importierte Waren deutlich zu reduzieren, klingt auf den ersten Blick plausibel. Doch ökonomische Realitäten und tiefere Analysen zeigen, dass diese Vorgehensweise nicht nur ineffektiv ist, sondern auch ernsthafte negative Auswirkungen auf zwei der wichtigsten US-Überschüsse haben kann. Dabei handelt es sich zum einen um den stabilen Handelsüberschuss im Dienstleistungssektor und zum anderen um den erheblichen Kapitalüberschuss, der aus dem Handelsdefizit hervorgeht. Das US-Handelsdefizit als wirtschaftliches Phänomen Das Handelsdefizit entsteht, wenn ein Land mehr Waren und Dienstleistungen importiert als es exportiert.

Für die USA bedeutet das, dass sie jährlich mehr Güter aus dem Ausland kaufen, als sie verkaufen. Dies wird häufig als negatives Zeichen interpretiert – als ein Indiz dafür, dass die heimische Wirtschaft schwächelt oder dass das Land gegenüber anderen Nationen „ausgebeutet“ wird. Die Wahrheit ist jedoch komplexer und von globalen Kapitalflüssen geprägt. Die US-Wirtschaft profitiert von der sogenannten „Reservewährungsprivilegierung“ des US-Dollars. Dies erlaubt es den Vereinigten Staaten, einfach Kapital von der ganzen Welt anzuziehen, da viele Länder und Investoren den Dollar als sichere und stabile Anlageform nutzen.

Dieses Kapital ermöglicht es den USA, ein Handelsdefizit zu finanzieren, ohne wirtschaftliche Instabilität zu riskieren. Das bedeutet, dass das Defizit keine unmittelbare wirtschaftliche Last darstellen muss, sondern vielmehr ein Ausdruck der weltweiten Kapitalbewegungen ist. Zölle: Ein falscher Ansatz zur Lösung des Handelsdefizits Die amerikanische Regierung hat unter Präsident Trump Zölle als Hauptinstrument eingeführt, um das Handelsdefizit zu reduzieren und angeblich „faire“ Handelsbedingungen durchzusetzen. Dieses Vorgehen basiert jedoch auf einem Missverständnis der Ursachen des Defizits. Zölle verteuern Importe, um den Absatz einheimischer Produkte zu fördern, was kurzfristig die Handelsbilanz vermeintlich verbessern kann.

Gleichzeitig führen Zölle aber zu höheren Kosten für Verbraucher und Unternehmen, die auf ausländische Produkte und Rohstoffe angewiesen sind. Darüber hinaus lösen Zölle keine strukturellen Probleme, sondern können zu Handelskonflikten und Vergeltungsmaßnahmen durch Handelspartner führen. Solche Gegenzölle drücken oft auf US-Exporte, was den Handel insgesamt belastet und das Ziel einer Reduzierung des Defizits in weite Ferne rückt. Zudem fördern Handelshemmnisse nicht die Produktivitätssteigerung, die eigentlich für eine dauerhafte Verbesserung der Handelsbilanz notwendig wäre. Der unterschätzte Dienstleistungsüberschuss Ein oft vernachlässigter, aber äußerst wichtiger Aspekt im US-Handel ist der Dienstleistungssektor.

Während die USA im Bereich der Waren oft ein Defizit aufweisen, führen sie bei Dienstleistungen einen erheblichen Überschuss. Das liegt daran, dass die US-Wirtschaft besonders stark in Sektoren wie Finanzdienstleistungen, Technologie, Bildung und geistiges Eigentum sind. Insbesondere im Finanzdienstleistungssektor generieren amerikanische Unternehmen jährlich hunderte Milliarden Dollar an Exporterlösen. 2019 und 2023 konnten die USA jeweils rund 250 bis 300 Milliarden US-Dollar Überschüsse im Dienstleistungssektor verbuchen. Diese Größe ist bedeutend, denn sie kompensiert einen Teil des Handelsdefizits bei Sachgütern.

Der Erfolg dieses Bereichs beruht nicht nur auf Technologie, sondern auch auf der globalen Reichweite amerikanischer Finanzinstitute, die Beratungs- und Transaktionsdienstleistungen anbieten. Zölle und Handelskonflikte wirken sich jedoch negativ auf diese Dynamik aus. Unsicherheit in den Märkten durch steigende Handelsschranken senkt die Investitionsbereitschaft von Unternehmen und hemmt große Transaktionen wie Fusionen oder Kapitalaufnahmen, die wesentlich zur Ertragskraft von Investmentbanken beitragen. Dieses Rückgangserlebnis im Dienstleistungsüberschuss wird häufig übersehen, stellt aber eine ernsthafte Gefahr für die wirtschaftliche Stabilität der USA dar. Der Kapitalüberschuss – das andere Gesicht des Defizits Interessanterweise ist das Handelsdefizit eng mit einem Kapitalüberschuss verbunden.

Denn um das Defizit zu finanzieren, nimmt die USA Kapital aus dem Ausland auf. Das macht sich bemerkbar durch Investitionen ausländischer Anleger in US-Staatsanleihen, Immobilien oder Unternehmen. Dieses Gegengewicht sorgt dafür, dass trotz eines scheinbaren Ungleichgewichts bei Waren der Gesamtwirtschaft kein Geld verloren geht. Wird durch Zölle und steigende Handelsbarrieren das Vertrauen internationaler Investoren geschwächt, kann der Kapitalzufluss abnehmen. Die Folge könnten höhere Zinsen, ein schwächerer Dollar und belastete Finanzmärkte sein.

Langfristig kann dies den Wohlstand und die Wettbewerbsfähigkeit der USA beeinträchtigen. Die Rolle der politischen Kommunikation Die öffentliche Diskussion um das Thema Handelsdefizit und Zölle ist oft von einem teilweise falschen Verständnis geprägt. Politiker präsentieren das Defizit häufig als Beweis wirtschaftlicher Schwäche und betonen die Notwendigkeit, es durch Zölle zu bekämpfen. Gleichzeitig wird über die positiven Facetten wie den Dienstleistungsüberschuss und die Kapitalzuflüsse kaum gesprochen. Eine realistische Kommunikation wird jedoch gebraucht, um rationale wirtschaftspolitische Entscheidungen treffen zu können.

Die Praxis zeigt, dass „handelskriegsähnliche“ Maßnahmen vermehrt Unsicherheit erzeugen, was selbst große amerikanische Unternehmen wie Fluggesellschaften und Konsumgüterhersteller dazu bringt, Planungen auszusetzen oder Investitionen zurückzustellen. Ein Rückgang der Investitionstätigkeit wirkt sich wiederum negativ auf die gesamte Volkswirtschaft aus und mindert die Innovationskraft. Alternativen zur Zolldebatte Um das Wirtschaftsgefüge zu stärken und das Handelsdefizit auf natürliche Weise zu begegnen, sind strukturelle Reformen notwendig. Diese sollten Investitionen in Bildung, Forschung und Infrastruktur fördern, um die Produktivität zu erhöhen. Ebenso wichtig ist es, internationale Handelsbeziehungen auf Basis von Transparenz und Fairness zu pflegen, anstatt durch Protektionismus zu agieren.

Die Stärkung des Dienstleistungssektors und der Finanzindustrie kann langfristig zu noch höheren Überschüssen in diesem Bereich führen. Innovation und Wettbewerbsfähigkeit schaffen nachhaltige Vorteile im globalen Handel, die über kurzfristige Tarifmaßnahmen hinausgehen. Fazit Das Ziel, durch Zölle das US-Handelsdefizit zu beseitigen, ist nicht nur unrealistisch, sondern birgt auch erhebliche Risiken. Es kann dazu führen, dass wichtige Stärken der US-Wirtschaft, wie der Überschuss im Dienstleistungssektor und der Kapitalüberschuss, erheblich geschwächt werden. Stattdessen sollte die politische Diskussion und wirtschaftliche Strategie auf eine nachhaltige Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und der Struktur der Wirtschaft abzielen.

Nur so kann das Handelsdefizit langfristig ausgewogen und im Sinne des nationalen Wohlstands behandelt werden.