Kernkraftwerk-Comeback in der Schweiz: Experten sehen vielversprechende Möglichkeit Die Diskussion um die Kernkraft in der Schweiz hat in den letzten Jahren deutlich an Fahrt aufgenommen. Angetrieben durch globale Energiekrisen, Klimawandel und den deutschen Ausstieg aus der Atomenergie rückt das Thema wieder in den Fokus der Öffentlichkeit und der Politiker. In einer aktuellen Analyse der ETH Zürich und des Paul-Scherrer-Instituts, die im Auftrag des Bundesamts für Energie erstellt wurde, zeigen sich zahlreiche Experten optimistisch bezüglich einer Renaissance der Kernkraftwerke in der Schweiz. Die Welt verändert sich und die Bedürfnisse an eine sichere und nachhaltige Energieversorgung steigen. Während Länder wie Deutschland, das aufgrund der politischen Entscheidungen und der Energiewende aus der Kernenergie aussteigt, die Schweiz noch viel Potenzial in diesem Bereich sieht.

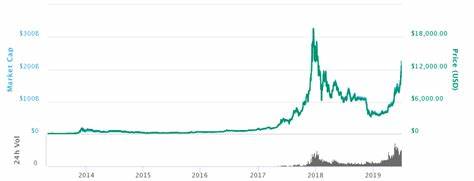

Eine Vielzahl an Optionen bleibt offen, besonders im Hinblick auf innovative Technologien, die den Bau und Betrieb von Kernkraftwerken revolutionieren könnten. Die Analyse zeigt, dass die weltweite Kapazität der Kernkraft bis 2050 potenziell verdoppelt werden könnte, was durch das kontinuierliche Wachstum der Kernkraft in Ländern wie China und Indien unterstrichen wird. Ein wesentlicher Aspekt, der die Diskussion um die Kernenergie in der Schweiz belebt, ist die Energiekrise, die durch den Ukraine-Krieg verschärft wurde. Dieser Konflikt hat die Abhängigkeit Europas von fossilen Brennstoffen offenkundig gemacht und das Interesse an alternativen Energiequellen, insbesondere der Kernenergie, neu entfacht. Immer mehr Staaten in Europa beginnen, ihre Strategien zu überdenken.

Die Schweiz könnte, so die Expertenmeinung, von einer stabilen und kontinuierlichen Energiequelle wie der Kernkraft profitieren, gerade weil diese unabhängig von Wetterbedingungen operiert. Doch die schweizerische Bevölkerung ist in der Frage der Kernkraft gespalten. Während die einen die Notwendigkeit einer sicheren und stabilen Energieversorgung betonen, warnen andere vor den potenziellen Gefahren und der atomaren Vergangenheit des Landes. Ein zentraler Punkt, der in der Debatte oft übersehen wird, ist die Entwicklung moderner Reaktortechnologien, insbesondere der kleinen modularen Reaktoren (SMR). Diese neuen Systeme sind flexibler, kompakter und könnten in bestehenden Energieinfrastrukturen leichter integriert werden.

Ihre kürzeren Bauzeiten - mit einer Realisierungszeit von unter acht Jahren - stellen einen bedeutenden Vorteil gegenüber den herkömmlichen Großkraftwerken dar, die für ihren Bau oft Jahrzehnte benötigen. Die ETH-Studie hebt hervor, dass das gängige Vorurteil, der Bau von Kernkraftwerken dauere immer sehr lange, nicht mehr zutrifft. Durch optimierte Lieferketten und Herstellungsprozesse könnten neue Reaktoren der neuesten Generation tatsächlich in einem Zeitraum von sechs bis acht Jahren betriebsbereit gemacht werden. Dabei bedarf es jedoch stabiler Rahmenbedingungen und effizienter Genehmigungsprozesse, um Verzögerungen wie im finnischen Olkiluoto-Reaktorbau zu vermeiden, die durch technische und regulatorische Herausforderungen entstanden sind. Ein weiteres zentrales Thema, das die Rückkehr der Kernkraft in der Schweiz unterstützen könnte, sind die Kosten.

Die Forscher kommen zu dem Schluss, dass die Stromgestehungskosten neuer Kernkraftwerke zwischen sechs und zehn Eurocent pro Kilowattstunde liegen. Diese Kosten sind konkurrenzfähig gegenüber denjenigen von erneuerbaren Energien, insbesondere wenn man die zusätzlichen Systemkosten für die Integration erneuerbarer Energien in das bestehende Netz berücksichtigt. Die gegenwärtigen Preissteigerungen bei fossilen Energien könnten die Kernkraft zudem zu einer noch wirtschaftlicheren Option machen. Die hohen Investitionskosten für den Bau moderner Kernkraftwerke sind jedoch nicht zu vernachlässigen. So wurden beispielsweise für den Olkiluoto-Reaktor in Finnland weit über 11 Milliarden Euro aufgebracht.

Dennoch wird argumentiert, dass die Kosten im Verhältnis zur erzeugten Energiemenge betrachtet werden müssen. Ein großer Reaktor hat das Potenzial, jährlich über 12 Terawattstunden Strom zu produzieren, was der Leistung von Hunderte von Solaranlagen entspricht. Diese enorme Kapazität könnte für die Schweiz, die auf eine sichere und kontinuierliche Stromversorgung angewiesen ist, von großem Wert sein. Ein weiterer entscheidender Punkt ist die Sicherheitsstandards, die moderne Kernkraftwerke bieten. Die neuesten Reaktortypen verfügen über passive Sicherheitssysteme, die unabhängig von externer Energiezufuhr funktionieren und somit das Risiko schwerer Unfälle erheblich reduzieren.

Die Wissenschaftler sind sich einig, dass bei den neuesten Reaktorgenerationen das Risiko einer Kernschmelze praktisch ausgeschlossen ist. Besonders die kleinen modularen Reaktoren, die eine kompakte Bauweise und damit eine einfachere Überwachung ermöglichen, könnten in der Zukunft als sichere Energiequelle in Betracht gezogen werden. Experten rechnen damit, dass SMR ab 2030 in den westlichen Ländern kommerziell betrieben werden könnten, was ihre Implementierung in der Schweiz möglicherweise nicht unter das bestehende Verbot für den Bau neuer Kernkraftwerke fallen würde. Die Diskussion um die Rückkehr der Kernkraft in der Schweiz ist also nicht nur eine Frage der Energiepolitik, sondern auch eine Frage der gesellschaftlichen Akzeptanz. Entscheidend wird sein, wie die Kenntnis über die neue Technologie der Kernkraftwerke kommuniziert wird und inwiefern die Bevölkerung von den Vorteilen gewinnen kann.