Die Energiegewinnung durch Kernfusion gilt als eine der vielversprechendsten Technologien der Zukunft, um den wachsenden globalen Energiebedarf umweltfreundlich und nachhaltig zu decken. Nachdem die Nationale Zündungsanlage (National Ignition Facility, NIF) am Lawrence Livermore National Laboratory im Jahr 2022 einen historischen Durchbruch erzielte, hat sie diesen Erfolg nun mehr als verdoppelt und das wissenschaftliche Interesse sowie die Hoffnung auf eine neue Ära der Energieversorgung beflügelt. Die neuesten Ergebnisse zeigen einen Sprung von einem Energiegewinn von 3,15 Megajoule im Jahr 2022 auf beeindruckende 8,6 Megajoule. Diese Entwicklung markiert einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung der Kernfusion als potenzielle Energiequelle. Die Kernfusion als Energiequelle zu erschließen, ist seit fast einem Jahrhundert ein Ziel der Forschung.

Dabei wird Energie durch die Verschmelzung leichter Atomkerne freigesetzt, ähnlich wie im Inneren der Sterne, einschließlich unserer Sonne. Der größte Unterschied im Vergleich zu derzeitigen Kernkraftwerken, die auf Spaltung (Fission) setzen, besteht im erheblich geringeren Risiko an radioaktiver Reststrahlung und dem Potenzial für nahezu unbegrenzte Brennstoffvorräte, vor allem durch Wasserstoffisotope wie Deuterium und Tritium. Dennoch war die Kernfusion bislang daran gescheitert, mehr Energie zu liefern, als für die Initialzündung notwendig ist. Der historische Erfolg der NIF im Jahr 2022 änderte dieses Bild grundlegend: Zum ersten Mal wurde eine Fusion erreicht, die nachweislich mehr Energie erzeugte, als die zur Zündung eingesetzten Laserenergie betrug. Allerdings lag die Gesamtenergieeffizienz noch weit davon entfernt, wirtschaftlich nutzbar zu sein.

Trotz eines Energieüberschusses von 3,15 Megajoule gegenüber 2,05 Megajoule an eingesetzter Laserenergie, wurde der Gesamtenergieverbrauch des Systems, inklusive der Energie, die zur Erzeugung der Laserstrahlen notwendig ist, mit etwa 300 Megajoule veranschlagt. Dennoch bedeutete dieser Durchbruch, dass theoretisch die Kernfusion als praktische Energiequelle erreichbar ist. Die jüngsten Fortschritte der Anlage steigerten diese Ausbeute auf 5,2 Megajoule und zuletzt sogar auf 8,6 Megajoule. Das zeigt nicht nur eine bessere Beherrschung des Fusionsprozesses, sondern auch Verbesserungen in der Effizienz der Anlage. Das Ziel ist es nun, die Diskrepanz zwischen eingesetzter Gesamtenergie und freigesetzter Energie weiter zu verringern, um eine später rentable Energiequelle zu schaffen.

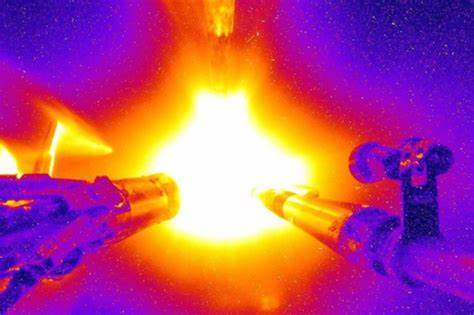

Die technische Grundlage der NIF beruht auf dem Prinzip der sogenannten Inertialkonfinementfusion. Dabei werden 192 Laserstrahlen in einem riesigen Vakuumraum auf einen kleinen, etwa reiskorngroßen Brennstoffpellet aus Deuterium und Tritium gerichtet. Die extremen Temperaturen von über 100 Millionen Grad Fahrenheit und der außergewöhnliche Druck sollen die Brennstoffatome so komprimieren, dass sie miteinander fusionieren und Energie freisetzen. Das Verfahren erzeugt eine Miniatursternexplosion, die jedoch nur im Bruchteil einer Sekunde andauert. Durch diese Technik gelingt es, für kurze Zeit eine Reaktion zu erzielen, die mehr Energie produziert als die Laserenergie, die in den Brennstoff eingeleitet wurde.

Doch trotz der beeindruckenden Ergebnisse stehen der Technologie noch zahlreiche große Herausforderungen bevor. Die wichtigste Frage ist, wie sich diese kontrollierten Fusionsexplosionen zu einem kontinuierlichen und wirtschaftlich nutzbaren Energieerzeugungsprozess weiterentwickeln lassen. Die derzeitigen Experimente sind hochgradig aufwendig und benötigen immense Mengen an Energie, die bislang nicht im Verhältnis zum Energiegewinn stehen. Neben der NIF setzen andere Forschungsgruppen auf alternative technologische Konzepte, um die Fusion zu realisieren. Das derzeit bekannteste Projekt ist ITER, ein riesiger Tokamak-Reaktor, der in Südfrankreich im Bau ist und die auf Magnetfeldkonfinierung basiert.

Im Gegensatz zur Inertialkonfinementfusion bei der NIF stabilisiert der Tokamak ein heißes Plasma mit starken Magnetfeldern über längere Zeiträume, um Fusion zu ermöglichen. Während ITER enorme Energiemengen freisetzen soll, dient er vor allem Forschungszwecken und soll nicht direkt an das Stromnetz angeschlossen werden. Die Kernfusion besitzt das Potenzial, den globalen Energiebedarf zu revolutionieren. Sie könnte eine Kohlenstoff-freie, nahezu unbegrenzte Energiequelle bieten und so einen entscheidenden Beitrag zur Bekämpfung der Klimakrise leisten. Die jüngsten Fortschritte an der NIF sorgen für frischen Schwung in dem Feld, das lange als „immer in 30 Jahren“ entfernt galt, eine Phrase, die den fortwährenden Optimismus und die wiederkehrenden Enttäuschungen in der Fusionsforschung deutlich macht.

Regierungen und private Unternehmen investieren weltweit immer stärker in die Entwicklung der Kernfusionstechnologie. Neben den großen staatlichen Projekten wächst auch die Zahl von Start-ups und privaten Firmen, die innovative Ansätze verfolgen – darunter neue Trägermaterialien, effizientere Laser, alternative Fusionstechniken und Fortschritte in der Materialwissenschaft, die nötig sind, um den extremen Bedingungen in einem Fusionsreaktor standzuhalten. Die Fortschritte der National Ignition Facility stellen also nicht nur einen wissenschaftlichen Erfolg dar, sondern auch ein Signal für Politik und Industrie, dass die Kernfusion in greifbare Nähe rückt. Die technische Machbarkeit wurde demonstriert, und es ist nun essenziell, die Experimentieranlagen weiterzuentwickeln, um die Skalierbarkeit und Wirtschaftlichkeit zu erhöhen. Ein möglicher Weg dafür ist eine Kombination aus verbesserten Lasertechnologien und neuen Ansätzen zur Brennstoffaufnahme und Energierecycling.

Die NIF belegt eindrucksvoll, wie weit die Grundlagenforschung in den letzten Jahren vorangekommen ist. Noch sind allerdings Jahre der Forschung und Entwicklungen nötig, bis ein Fusionskraftwerk ähnlich konventioneller Kraftwerke Realität wird und in das Stromnetz einspeisen kann. Die hohen Energiekosten für den Betrieb der Anlagen und die Komplexität der Technologie stellen dabei weiterhin große Hürden dar. Trotzdem wächst das gesellschaftliche Bewusstsein für die Dringlichkeit, neue saubere Energiequellen zu erschließen. Angesichts des Klimawandels, der begrenzten fossilen Ressourcen und der zunehmenden globalen Energienachfrage ist die Kernfusion ein Hoffnungsträger, der das Potenzial hat, die Art und Weise, wie wir Energie gewinnen, grundlegend zu verändern.