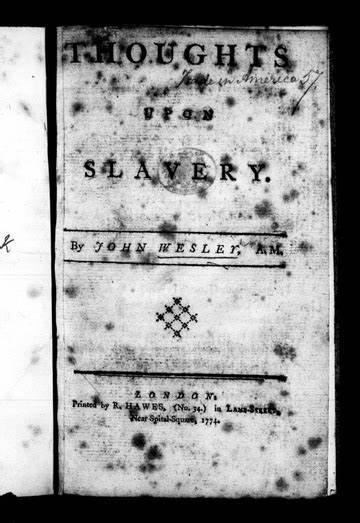

John Wesley, Gründer der Methodistenbewegung und einer der prägendsten Geistlichen des 18. Jahrhunderts, verfasste 1774 seine eindringliche Schrift „Gedanken zur Sklaverei“. Dieses Werk ist ein mutiges und wegweisendes Plädoyer gegen die unmenschliche Praxis der Sklaverei und hat im historischen Kontext eine immense Bedeutung für die antisklavereibewegung in England und darüber hinaus. Wesleys Ausführungen glänzen durch ihre Klarheit, ethische Konsequenz und mitunter schockierende Offenheit bezüglich der Grausamkeiten, die mit dem transatlantischen Sklavenhandel verbunden sind. Seine Schriften bieten nicht nur eine historische Analyse, sondern appellieren vor allem an das Gewissen seiner Zeitgenossen auf Grundlage von Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und menschlicher Würde.

In „Gedanken zur Sklaverei“ definiert Wesley zunächst den Begriff der Sklaverei genau und unterscheidet sie klar von „milderem“ Dienstverhältnis, wie es in damaligen europäischen Haushalten üblich war. Er beschreibt Sklaverei als eine permanente und einseitige Verpflichtung ohne Chance zur Befreiung, die vom Willen des Besitzers abhängig ist. Wesentliche Merkmale der Sklaverei sind für ihn unter anderem die rechtliche Auslieferung körperlicher und geistiger Freiheit, die Unfähigkeit des Sklaven, eigenes Eigentum zu erwerben, das vererbt wird und somit Generationen in Unfreiheit hält. Diese fundamentale Entwürdigung wird von Wesley mit Nachdruck angeprangert und als Ursprung vieler Schäden für die Menschheit bezeichnet.Wesley beleuchtet die historischen Ursprünge der Sklaverei und macht deutlich, dass diese zwar seit Urzeiten existiert, jedoch in Europa durch das Wirken des Christentums zwischen dem achten und dem vierzehnten Jahrhundert stark zurückgedrängt wurde.

Er verurteilt entschieden die Wiederbelebung der Sklaverei nach der Entdeckung Amerikas und der Küsten Afrikas im 16. Jahrhundert, die durch die Portugiesen initiiert und von den Spaniern sowie anderen europäischen Kolonialmächten fortgeführt wurde. Besonders ergreifend ist Wesleys Schilderung der Anfänge des transatlantischen Sklavenhandels, die er klar als katastrophal und menschenverachtend beschreibt.Ein zentrales Anliegen Wesleys ist die Widerlegung der gängigen Vorurteile gegenüber den afrikanischen Völkern jener Zeit. Er stellt anhand zahlreicher Zeugnisse von Augenzeugen ein vollständiges und lebendiges Bild der afrikanischen Gesellschaften entlang der Küsten Guinea, Senegal, Benin, Congo und Angola dar.

Diese Gesellschaften beschreibt er als fruchtbar, wohlhabend, zivilisiert und geprägt von Rechtsempfinden sowie moralischer Ordnung. Er weist vehement der Klischeevorstellung entgegen, Afrika sei ein „wüster, giftiger und öder Ort“ und die dort lebenden Menschen seien „brutale Wilde“. Stattdessen zeichnen die Berichte von Wesley ein Bild von intelligenten, friedlichen und gerechten Völkern, die über ausgeprägte soziale Strukturen verfügen und in vielen Fällen einen hohen Grad an religiösem Verständnis und ethischem Bewusstsein zeigen.Ohne Rücksicht auf die damaligen wirtschaftlichen und politischen Interessen stellt John Wesley ebenso schonungslos dar, wie diese Menschen durch europäische Händler und Sklavenhalter gefangen genommen, betrogen, verschleppt und grausam behandelt werden. Er beschreibt den Sklavenhandel als ein System, das durch Gewalt, Verrat und organisierte Kriege innerhalb der afrikanischen Region aufrechterhalten wird, wobei die Europäer selbst die Zwietracht schüren, um die Lieferung der Sklaven zu gewährleisten.

Indem Wesleys Bericht explizit belegt, dass die eigenen afrikanischen Gemeinschaften oft zum Teil gezwungen oder bestochen werden, ihre Mitglieder zu verkaufen, entlarvt er die Verstrickungen und das moralische Versagen sowohl der Kolonialmächte als auch der beteiligten afrikanischen Eliten.Auch die Fahrt in die Neue Welt und die Bedingungen der Sklaven inszeniert Wesley mit erschütternder Genauigkeit. Er berichtet von gefesselten Menschen, die unter widrigsten Bedingungen an Bord von Schiffen zusammengepfercht und erniedrigt werden, oft wahnsinnig vor Angst, Krankheit und Todesangst. Die Aufnahmen der barocken „Auswahlprozeduren“ am Hafen der Ankunft, das Markieren mit Brandzeichen und die brutale Trennung von Familien gehören ebenso zur düsteren Realität, die er schildert, wie die gnadenlose Arbeitsbelastung unter ständiger Kontrolle und Folter durch waffenstarrende Aufseher. Wesley hebt hervor, dass viele Sklaven noch vorzeitig sterben, zermürbt vom Hunger, der Erschöpfung und der Leidenszeit.

Er stellt all dies als grausames Verbrechen gegen die Menschlichkeit dar und hinterfragt, ob solche Grausamkeiten mit Gottes Willen vereinbar sein können.Die gesetzliche Verankerung und Verstärkung der Sklaverei zeigt Wesley ebenfalls kritisch auf. Er zitiert exemplarisch Gesetze aus den amerikanischen Kolonien, die jede humane Behandlung verweigern und die Besitzer sogar davor schützen, für schwere Misshandlungen oder Tötungen von Sklaven belangt zu werden. Die absurden Rechtfertigungen, die solche Gesetze erhalten, konterkariert Wesley entschieden mit dem Argument, dass menschliche Gesetze niemals göttliche Gerechtigkeit außer Kraft setzen können. „Recht ist Recht und Unrecht ist Unrecht“, hebt er hervor und widerspricht somit aggressiv der Zeitentschuldigung, Sklaverei wäre legal und dadurch richtig.

Wesleys klare Haltung ist dabei nicht nur ethisch und biblisch motiviert, sondern auch naturrechtlich begründet. Er stellt grundsätzlich in Frage, ob es im Bereich der natürlichen Gerechtigkeit überhaupt eine Rechtfertigung für die Sklaverei geben kann, da kein Mensch das Recht habe, einen anderen Menschen zu versklaven, selbst wenn dies oft durch Kriege, Verkaufsverträge oder Abstammung beansprucht werde. Er verweist auf den großen Rechtsgelehrten William Blackstone, dessen Überlegungen zur Ungerechtigkeit der Sklaverei Wesley zustimmt und in seine Argumentation einfließen lässt.Auch wirtschaftliche „Notwendigkeiten“ entlarvt Wesley als trügerisch und verwerflich. Die bis heute oft zitierte Begründung, Schwarze seien „notwendig“ für die wirtschaftliche Entwicklung der Kolonien, entkräftet er mit den eigenen Erfahrungen und Beobachtungen.

Insbesondere betont er, dass auch weiße Menschen, wenn sie entsprechend diszipliniert und angeleitet würden, durchaus in heißen Klimazonen arbeiten könnten. Selbst wenn dem nicht so wäre, stellte er den Wert menschlicher Freiheit und Gerechtigkeit über ökonomische Interessen. Vielmehr sei es besser, dass Felder unbestellt blieben und eine Kolonie auf Wohlstand verzichte, als diesen auf Kosten von Menschenwürde und Leben zu erkaufen.Wesley thematisiert auch die emotionale und moralische Verantwortung der verschiedenen Akteure im Sklavenhandel – von Kapitänen, Kaufleuten bis zu Plantagenbesitzern. Er prangert scharf an, dass alle an der Lieferkette Beteiligten sich zunehmend an der verbrecherischen Praxis beteiligen, zum Teil aus Gier, zum Teil aus Gleichgültigkeit.

Seine Ansprache an das Gewissen der Handelstreibenden und Besitzer ist dabei eindringlich: Nur wer bereit ist, sich zu ändern und von dem Handel abzustehen, sei wirklich ein Mensch mit Herz und Verstand. Er warnt vor göttlichem Gericht und betont immer wieder die Möglichkeit der Umkehr.Abschließend formuliert John Wesley eine ehrfürchtige Anrufung an Gott, die das Leid der Versklavten in den Mittelpunkt stellt und für deren Befreiung betet. Er wünscht, dass die Versklavten geistliche Freiheit und Wahrhaftigkeit erfahren mögen und bittet um Kraft für ihre Befreier. Diese Anrufung zeugt von einem tiefem Glauben an Erlösung und Menschlichkeit und soll den historischen Leser zur Empathie und zum Handeln bewegen.

„Gedanken zur Sklaverei“ von John Wesley sind nicht nur ein zeitgeschichtliches Dokument, sondern Ausdruck einer frühen Menschenrechtsbewegung, die wesentlich zum Abbau der Sklaverei beitrug. Wesleys öffentliche Verurteilung dieser unmenschlichen Praxis ermutigte viele seiner Zeitgenossen, sich gegen den Sklavenhandel zu stellen und legte ethische Grundsteine, die noch heute im Kampf für Menschenwürde und Freiheit gültig sind. Sein Werk erinnert daran, dass ökonomischer Gewinn niemals über das Recht auf Freiheit und Gerechtigkeit gestellt werden darf und fordert alle Menschen auf, Menschlichkeit in Wort und Tat zu leben.