Die Klimaerwärmung zählt zu den größten Herausforderungen unserer Zeit. Während weltweit Anstrengungen unternommen werden, den Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren, wächst gleichzeitig das Interesse an Geoengineering – gezielten Eingriffen in das Erdklimasystem, um dessen Erwärmung zu verlangsamen oder gar umzukehren. In Großbritannien startet derzeit eine Reihe von Projekten, die mit beträchtlicher finanzieller Unterstützung Technologien erforschen, die darauf abzielen, die Erde aktiv abzukühlen. Diese sogenannten Geoengineering-Initiativen sind Gegenstand intensiver Debatten und versprechen zugleich neue Lösungsansätze im Kampf gegen den Klimawandel. Die britische Advanced Research and Invention Agency (ARIA) stellt rund 57 Millionen Pfund bereit, um insgesamt 21 Forschungsprojekte im Bereich Geoengineering zu fördern.

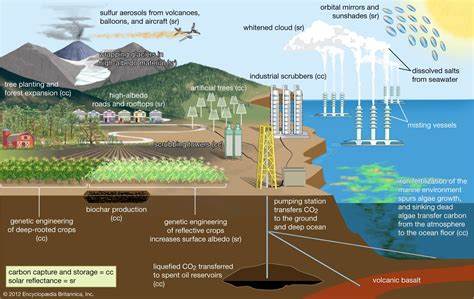

Ziel dieser Projekte ist es, sowohl theoretische Grundlagen als auch praktische Anwendungen zu erforschen, die eine gezielte Abkühlung der Erde bewirken könnten. Hierbei handelt es sich nicht um großflächige Interventionen, sondern um kontrollierte, kleinräumige Feldexperimente, die für eine erste wissenschaftliche Bewertung notwendig sind. Eines der Hauptfelder der Forschung beschäftigt sich mit sogenannten Solar-Geoengineering-Verfahren. Dabei soll die Menge an Sonnenlicht, die die Erdoberfläche erreicht, reduziert werden, um eine Überhitzung des Planeten zu vermeiden. Hierzu zählen beispielsweise Projekte, die versuchen, das arktische Meereis künstlich zu verdicken oder Wolken gezielt aufzubreiten und aufzuhellen, sodass sie mehr Sonnenlicht reflektieren.

Diese Methoden nutzen physikalische Prozesse, welche die natürliche Reflexion der Sonne durch Eis oder Wolken verstärken können und so für eine kühlende Wirkung sorgen. Die zugrundeliegende Idee hinter dem Solar-Geoengineering ist es, das Energiegleichgewicht der Erde im Sinne einer geringeren Einstrahlung zu beeinflussen. Eine gesteigerte Reflexion kann dabei helfen, die Wärmeaufnahme zu reduzieren und somit die globale Durchschnittstemperatur stabil zu halten oder sogar zu senken. Ein solcher Eingriff könnte im besten Fall dazu beitragen, gefährliche Klimakipppunkte, wie das Abschmelzen der Eisschilde oder den Zusammenbruch von Ökosystemen, abzuwenden. Trotz der Hoffnungen, die diese technisch-komplexen Ansätze wecken, gibt es zahlreiche ethische, ökologische und politische Bedenken hinsichtlich Geoengineering.

Zu den Risiken zählen unter anderem unerwartete Nebenwirkungen auf regionale Wetterphänomene, mögliche Veränderungen der Niederschlagsmuster sowie Auswirkungen auf die Biodiversität. Zudem stellt sich die Frage, inwieweit solche Technologien etablierten Klimaschutzmaßnahmen wie der Reduktion von CO2-Emissionen gerecht werden oder diese gar ersetzen könnten. Kritiker warnen, dass Geoengineering als „Notfallknopf“ betrachtet werden könnte, der langfristige und grundlegende Veränderungen hinauszögert. Das britische Forschungsprogramm verfolgt daher eine vorsichtige Herangehensweise. Es sieht sich als Wegbereiter, der mit kleinen, streng kontrollierten Experimenten wissenschaftliche Erkenntnisse für eine verantwortungsbewusste Weiterentwicklung der Technologien liefern möchte.

Die Ergebnisse sollen in einem internationalen Kontext geteilt und transparent kommuniziert werden, um globale Diskussionen über Chancen und Risiken von Geoengineering zu fördern. Die Finanzierung durch ARIA und die Breite der geförderten Projekte spiegeln das hohe wissenschaftliche und gesellschaftliche Interesse wider. Neben der Erforschung physikalischer Mechanismen werden auch interdisziplinäre Studien unterstützt, die sozioökonomische, rechtliche und ethische Fragestellungen behandeln. Nur durch einen umfassenden Ansatz kann sichergestellt werden, dass technologische Innovationen nicht isoliert betrachtet werden, sondern in einem komplexen Zusammenspiel gesellschaftlicher Akzeptanz und Politikentwicklung eingebettet sind. Parallel zu den britischen Vorhaben gibt es weltweit Initiativen, die Solar-Geoengineering sowie andere Formen von Geoengineering auf wissenschaftlicher Basis untersuchen.

Beispielsweise wurden in den vergangenen Jahren einige Projekte in den USA, Kanada und Japan gestartet, die sich auf atmosphärische Aerosol-Sprühungen oder die Aufforstung zur CO2-Bindung konzentrieren. Jedoch führen regulatorische Unterschiede und unterschiedliche politische Prioritäten dazu, dass sich die Forschungslandschaft regional sehr verschieden darstellt. Während einige Wissenschaftler Geoengineering als unvermeidliche Ergänzung der Klimaschutzmaßnahmen ansehen, betonen andere, dass der Fokus unbedingt auf der Emissionsreduktion und dem Schutz natürlicher Kohlenstoffsenken liegen müsse. Die internationale Klimapolitik steht vor der Herausforderung, diese Entwicklungen zu koordinieren und zugleich verbindliche Regeln für verantwortungsvolles Handeln aufzustellen. Die Frage, wem die Kontrolle über Geoengineering-Technologien zukommen sollte und wie unkontrollierte oder schädliche Einsätze verhindert werden können, ist von zentraler Bedeutung.

Technologisch gesehen stehen die Projekte noch am Anfang. Es gilt, die Effekte im realen Umfeld präzise zu messen, mögliche Risiken besser zu verstehen und effektive Strategien zur Steuerung zu entwickeln. Hierbei helfen moderne Mess- und Überwachungssysteme, computergestützte Klimamodelle sowie interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Klima- und Umweltwissenschaftlern, Ingenieuren und Sozialwissenschaftlern. Eine wichtige Erkenntnis aus bisherigen Untersuchungen ist, dass Geoengineering keine Allheilösung für den Klimawandel ist. Selbst bei erfolgreicher Reduzierung der globalen Temperaturen müssen weiterhin Maßnahmen getroffen werden, um die Ursachen des Klimawandels zu bekämpfen, den Verlust von Artenvielfalt zu minimieren und soziale sowie wirtschaftliche Anpassungen zu ermöglichen.

Geoengineering kann bestenfalls als zeitlich begrenzte Ergänzung verstanden werden, die es ermöglicht, besonders kritische Zeiträume zu überbrücken und Risiken zu mindern. Insgesamt stehen Geoengineering-Projekte vor komplexen Herausforderungen. Ihre Entwicklung erfordert eine Balance zwischen technologischem Fortschritt, wissenschaftlicher Vorsicht und gesellschaftlicher Verantwortung. Nur wenn alle diese Aspekte berücksichtigt werden, können solche Technologien dazu beitragen, den fortschreitenden Temperaturanstieg zu bremsen und dem Planeten entscheidende Zeit zur Anpassung zu verschaffen. Derzeit ist es entscheidend, dass Forschungsergebnisse offen geteilt werden und die öffentliche Diskussion transparent bleibt.

Die Akzeptanz der Gesellschaft spielt eine wesentliche Rolle dabei, ob und wie Geoengineering in Zukunft eingesetzt wird. Gleichzeitig muss die Wissenschaft weiterhin skeptisch und akribisch vorgehen, um nicht ungewollte Folgewirkungen zu übersehen. Der pragmatische Zugang des britischen Förderprogramms mag beispielhaft sein für künftige Forschungsinitiativen, die in einer zunehmend drängenden Klimakrise neue technische Möglichkeiten und gesellschaftliche Debatten miteinander verbinden. Auch wenn Geoengineering kontrovers bleibt, zeigt die aktuelle Förderung großer Forschungsvorhaben eine neue Dimension des Engagements im Klimaschutz. Sie signalisiert, dass neben der Minderung der Treibhausgase neue Wege gesucht werden, die globalen Durchschnittstemperaturen effektiv zu stabilisieren.

Dieses komplexe Feld wird wohl weiterhin an Bedeutung gewinnen und ist ein wichtiger Baustein im umfassenden Bemühen, die Erderwärmung einzudämmen und eine nachhaltige Zukunft zu sichern.

![Satya Nadella: Agent as A Service will replace SaaS [video]](/images/8407DACC-9D8E-4347-BF9E-22AC1CDB398D)