Das Kunstrecht bewegt sich in einem faszinierenden Spannungsfeld zwischen kreativer Freiheit und rechtlicher Kodifikation. Während Künstler durch ihre Werke Ausdruck individueller Kreativität und kultureller Identität schaffen, setzt das Recht klare Grenzen und Rahmenbedingungen, um Eigentumsrechte, Urheberschutz und Marktinteressen zu regeln. Dieses Zusammenspiel von Freiheit und Ordnung macht das Kunstrecht zu einem vielschichtigen und dynamischen Rechtsgebiet, das sowohl Künstler als auch Kunstsammler, Museen und Galerien gleichermaßen betrifft. Im Zentrum des Kunstrechts steht das Urheberrecht, das als grundlegendes Instrument zum Schutz geistigen Eigentums gilt. Es sichert den Künstlern die exklusive Verwertungsbefugnis ihrer Werke und anerkennt sie als geistige Schöpfer.

Die rechtliche Anerkennung als Urheber ist dabei nicht nur eine formale Frage, sondern beeinflusst entscheidend die wirtschaftlichen und moralischen Rechte an einem Kunstwerk. Hierbei sind Aspekte wie das Recht auf Namensnennung, die Integritätserhaltung des Werkes sowie das Vervielfältigungs- und Verbreitungsrecht von großer Bedeutung. Die Herausforderung im Kunstrecht besteht darin, kreative Prozesse nicht durch starren Gesetzeskodex zu behindern, sondern vielmehr einen Schutzraum zu schaffen, der Innovation und kulturelle Vielfalt fördert. Künstler benötigen Freiheit zur künstlerischen Entfaltung, dennoch bedarf es klarer Regeln, um Missbrauch zu verhindern und die Rechte der Urheber sowie Dritter zu wahren. Diese Balance wird regelmäßig in gerichtlichen Auseinandersetzungen deutlich, die etwa die Grenzen von Zitatrecht, Bearbeitungen oder die Abgrenzung zu verwandten Schutzrechten wie Markenrecht beleuchten.

Ein weiterer bedeutender Aspekt im Kunstrecht ist das Vertragsrecht, das die rechtlichen Beziehungen zwischen Künstlern, Auftraggebern, Galerien und Auktionshäusern regelt. Verträge bestimmen, unter welchen Bedingungen Kunstwerke entstehen, genutzt oder verkauft werden dürfen. Dabei sind Fragen des Eigentumsübergangs, der Ausstellungsrechte und der Lizenzvereinbarungen zentral. Professionelle Vertragsgestaltung ist essenziell, um spätere Konflikte zu vermeiden und Klarheit zu schaffen – gerade in einem Markt, der oftmals von persönlichen Beziehungen und informellen Absprachen geprägt ist. Das Kunstrecht berücksichtigt darüber hinaus die Besonderheiten des Kunstmarkts, auf dem Werke häufig hohen Wertsteigerungen unterliegen.

Für Eigentümer, Käufer und Händler ist es wichtig, rechtliche Instrumente zur Authentizitätsprüfung, Provenienzforschung und Diebstahlschutz zu nutzen. Rechtliche Mechanismen wie Rückerstattungsansprüche bei Raubkunst oder Anfechtungen von Eigentumstiteln spielen eine immer wichtigere Rolle, nicht zuletzt im Kontext historischer Kunstwerke mit belasteter Herkunft. Neben den materiellen Rechten beschäftigt sich das Kunstrecht auch mit immateriellen Faktoren wie moralischen Rechten, die dem Künstler eine tiefe persönliche Bindung zum Werk zusichern. Diese Rechte schützen die persönliche Verbindung des Künstlers zu seinem Schaffen und verhindern, dass das Werk beispielsweise entstellt, verfälscht oder in einen Kontext gestellt wird, der seinem ursprünglichen Geist widerspricht. Diese Schutzmechanismen sind Ausdruck des hohen Stellenwerts, den Kunst für kulturelle Identität und gesellschaftliche Reflexion besitzt.

Die Kodifikation des Kunstrechts findet sich in diversen Gesetzen und internationalen Übereinkommen, wobei das Urheberrechtsgesetz (UrhG) in Deutschland als zentrale Rechtsquelle gilt. Es wird ergänzt durch europäische Rechtsnormen sowie bilaterale Abkommen, die den grenzüberschreitenden Schutz von Kunstwerken gewährleisten. Die fortlaufende Anpassung der Rechtslage an technische Innovationen, wie digitale Verbreitungsformen, ist eine ständige Herausforderung, die das Kunstrecht spannend und wandelbar hält. Das Spannungsfeld zwischen Kreativität und Kodifikation zeigt sich auch in der wissenschaftlichen Diskussion über die Freiheit der Kunst versus die Grenzen öffentlicher Ordnung. Kunstwerke können provokativ oder kontrovers sein, sie regen gesellschaftliche Debatten an und hinterfragen Normen.

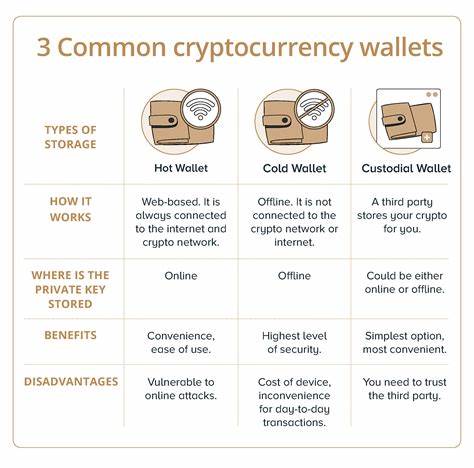

Die rechtliche Beurteilung solcher Werke bewegt sich oft in Grauzonen zwischen Kunstfreiheit, die durch das Grundgesetz geschützt ist, und gesetzlichen Restriktionen etwa beim Jugendschutz, Persönlichkeitsrechten oder dem Verbot von Volksverhetzung. Innovative Kunstformen wie Street Art, digitale Kunst oder Installationen stellen neue Herausforderungen an das Kunstrecht und fordern kreative Lösungen in der Kodifikation. Die Frage nach dem Urheber bei kollaborativen Werken oder der Schutz digitaler NFTs (Non-Fungible Tokens) sind Beispiele dafür, wie das Recht die kreative Weiterentwicklung begleitet und versucht, adäquate Schutzmodelle zu entwickeln. Das Kunstrecht bildet somit keine starre Normenkette, sondern ein lebendiges Rechtsfeld, das sich mit den Entwicklungen in Kunst und Gesellschaft kontinuierlich weiterentwickelt. Es dient als Schutzschild für die kreative Schöpfung, Rahmengeber für wirtschaftliche Verwertungen und als Garant für den fairen Umgang im Kunstmarkt.

Für alle Beteiligten, vom Künstler über Sammler bis hin zu Institutionen, ist es unverzichtbar, die komplexen rechtlichen Zusammenhänge zu kennen, um Chancen zu nutzen und Risiken zu minimieren. Insgesamt zeigt die Analyse des Kunstrechts, dass eine harmonische Verbindung von schöpferischer Freiheit und rechtlicher Struktur möglich und notwendig ist. Der kreative Prozess lebt von Offenheit und Innovation, während die Kodifikation dafür sorgt, dass diese Freiheit nachhaltig und gerecht geschützt wird. So schafft das Kunstrecht einen Rahmen, in dem Kunst lebendig bleiben kann – frei, geschützt und wertgeschätzt.