Die Performance von Datenbanken ist ein entscheidender Faktor für viele Anwendungen und Services. PostgreSQL, als eines der beliebtesten relationalen Datenbanksysteme, bietet zahlreiche Möglichkeiten zur Optimierung, die oft ungenutzt bleiben. Besonders hervorzuheben sind dabei die Konzepte der Korrelation und der Index-Only-Scans, die direkte Auswirkungen auf die Geschwindigkeit und Effizienz von Abfragen haben. Diese zwei Aspekte können den Unterschied zwischen zeitintensiven Abfragen und nahezu instantanen Ergebnissen ausmachen. Zu Beginn ist es wichtig, das Grundprinzip von PostgreSQL in Bezug auf Datenspeicherung zu verstehen.

Herkömmliche Tabellen in PostgreSQL sind sogenannte Heap-Tabellen. Dabei werden die Daten in 8KB großen Seiten gespeichert, in denen die einzelnen Zeilen – auch Tupel genannt – abgelegt sind. Jede Zeile besitzt eine eindeutige physische Adresse, das sogenannte ctid, das angibt, auf welcher Seite die jeweilige Zeile liegt und an welcher Position innerhalb dieser Seite sie sich befindet. Das ctid ermöglicht PostgreSQL einen direkten Zugriff auf die physische Lage der Daten, ähnlich einem Adresssystem innerhalb eines Speichers. Neben den Daten selbst sind Indizes das entscheidende Mittel, um Datenbanken performant zu halten.

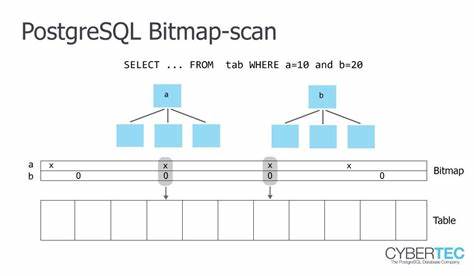

Ein B-Tree-Index, der in PostgreSQL standardmäßig verwendet wird, ordnet die Schlüsselwerte sortiert ein und speichert für jeden Schlüssel einen Verweis auf die physische Adresse der Entsprechung im Heap. Dadurch kann PostgreSQL bei Abfragen effizient nach Schlüsseln suchen. Allerdings bedeutet dies nicht zwangsläufig, dass die Abfrage dadurch schnell ist. Die Organisation der Daten im Speicher und deren Reihenfolge spielen dabei eine große Rolle. Der Begriff der Korrelation beschreibt, wie gut die physische Ordnung der Daten in der Heap-Tabelle der logischen Ordnung der Werte im Index entspricht.

Eine hohe positive Korrelation nahe bei Eins bedeutet, dass die Daten auf der Festplatte in einer Weise angeordnet sind, dass benachbarte Indexwerte auch benachbarte physische Speicheradressen besitzen. Dies ermöglicht eine sequenzielle, sehr schnelle Leseoperation während eines Index-Scans. Ist die Korrelation hingegen sehr niedrig oder nahe null, so sind die Daten physisch stark verstreut. Das hat zur Folge, dass PostgreSQL immer wieder zwischen unterschiedlichen Speicherstellen hin- und herspringen muss, was viele teure Leseoperationen erfordert. Hier spricht man von „Random I/O“, das erheblich langsamer ist als sequenzielles Lesen.

Diese Streuung der Daten innerhalb der Heap-Tabelle untergräbt den Vorteil eines Index-Scans, da nach jedem Schlüsseltreffer ein teurer Sprung zu einem physisch völlig anderen Speicherort erfolgt. In der Praxis kann eine schlechte Korrelation die CPU-Auslastung in die Höhe treiben, die Warteschlangen für I/O-Zugriffe verlängern und die Abfragezeiten in unakzeptable Bereiche treiben. Ein Szenario, wie es häufig bei komplexen Abfragen mit vielen Bedingungen, IN-Listen oder Range-Scans beobachtet wird, bei denen der Index zwar genutzt wird, aber zahlreiche Datumsteile aus der Tabelle geholt werden müssen. Index-Only-Scans sind hier ein mächtiges Werkzeug, um das Problem des häufigen Heap-Zugriffs zu umgehen. Das Konzept dahinter ist simpel, aber wirkungsvoll: Alle Spalten, die die Abfrage benötigt – sei es für die Auswahl, die Filterung oder die Sortierung – sind direkt im Index enthalten.

Dadurch ist eine vollständige Beantwortung der Abfrage möglich, ohne jemals die Heap-Tabelle lesen zu müssen. Damit ein Index-Only-Scan möglich ist, muss die Abfrage ausschließlich auf den in einem passenden Index enthaltenen Spalten arbeiten. Zudem spielt die Sichtbarkeitsinformation der Daten (Visibility Map) eine wichtige Rolle, da PostgreSQL sonst aus Sicherheitsgründen sicherstellen muss, dass ein Datensatz gültig und sichtbar ist, was sonst einen Heap-Zugriff erzwingen würde. Die Sichtbarkeitskarte hilft PostgreSQL zu erkennen, welche Seiten aktuell keine ungültigen oder veralteten Zeilen enthalten und somit keine weiteren Überprüfungen benötigen. Die Vorteile eines Index-Only-Scans liegen auf der Hand: Der Datenbankserver liest hauptsächlich aus dem Index, der dank seiner Struktur meist kleiner und besser im Speicher gehalten werden kann.

Der Zugriff erfolgt häufig sequenziell, reduziert somit Random I/O und steigert die Cache-Hitrate massiv. Dies macht die Abfragen nicht nur schneller, sondern reduziert auch die Belastung für das zugrundeliegende Speichersystem, was wiederum die Gesamtstabilität verbessert. Ein praktischer Anwendungsfall kann die Kombination von mehreren Spalten in einem sogenannten Covering-Index sein. Wenn beispielsweise eine Abfrage mehrere Bedingungen für stringbasierte Felder und Zeitstempel prüft und das Ergebnis nach einem Primärschlüssel sortiert wird, so kann ein entsprechender Index erstellt werden, der genau diese Spalten enthält. Dieses Vorgehen erzielt dann drastische Performancegewinne, denn PostgreSQL kann der komplexen Filterlogik direkt im Index nachgehen und zudem sofort die Sortierung abbilden.

Die Erstellung eines solchen Indexes ist mit einem gewissen Aufwand verbunden und kann unter Umständen die Schreibperformance beeinträchtigen, da jeder Insert oder Update von zusätzlichen Indexeinträgen betroffen ist. Deshalb sollte vor der Implementierung die Abwägung zwischen optimierter Leseperformance und erhöhten Schreibkosten erfolgen. Für leselastige Systeme oder stark kritische Abfragen lohnt sich dieses Investment jedoch meist sehr. Ein weiterer Vorteil von Index-Only-Scans besteht darin, dass sie durch die Reduzierung der I/O-Last auch Lobbyen für die eigentliche Anwendung beseitigen. Dies bedeutet, dass die Datenbank weniger blockierte Clients oder Wartezeiten hat, was insgesamt systemweit zu einer deutlich besseren Benutzererfahrung führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein tiefes Verständnis der physikalischen Datenorganisation von PostgreSQL entscheidend für eine erfolgreiche Optimierung ist. Korrelation zwischen Index und physischer Anordnung der Daten ist ein oft unterschätzter Faktor, der unmittelbar Einfluss auf die Effizienz eines Index-Scans nimmt. Die Anpassung von Indizes hin zu Covering-Indexen und die Nutzung von Index-Only-Scans eröffnet neue Wege, Abfragen von zeitkritischen Anwendungen performant zu gestalten. Darüber hinaus sollte auf einen gepflegten Pflegeprozess wie regelmäßiges VACUUM-ANALYZE geachtet werden, damit Statistiken korrekt sind und die Sichtbarkeitsinformationen auf dem aktuellen Stand gehalten werden. Nur so kann der Optimizer realistische Entscheidungen treffen und den bestmöglichen Plan wählen.

Wer diese Prinzipien beachtet und konsequent umsetzt, löst oftmals schwere Performanceprobleme, ohne tiefgreifende Änderungen an der Anwendung vornehmen zu müssen. Die Datenbank bleibt stabil und performant, hohe Latenzen gehören der Vergangenheit an, und die Ressourcen werden effizient genutzt. Gerade in produktiven Umgebungen mit hoher Last kann sich diese Investition als essenziell herausstellen. Zusätzlich lohnt es sich, veraltete oder nie benutzte Indizes zu identifizieren und zu entfernen, da diese nicht nur unnötigen Speicher belegen, sondern auch die Performance bei Schreiboperationen beeinträchtigen können. Hier bietet PostgreSQL verschiedene Monitoring-Tools und Systemansichten, die genaue Einblicke gewähren.

In der Welt moderner Datenbanken liegt eine der größten Herausforderungen darin, die zugrundeliegenden Mechanismen zu verstehen, um sie optimal zu nutzen. Korrelation und Index-Only-Scans sind dafür perfekte Beispiele, denn sie zeigen, wie interne Details gemeinsam Performanceprobleme verursachen können und wie man sie mit gezielten Maßnahmen quasi auf Knopfdruck behebt. Fazit: Die Optimierung von PostgreSQL-Abfragen erfordert mehr als nur das Anlegen von Indizes. Es geht um das tiefergehende Verständnis der physischen Datenverteilung und der Abgleichung zwischen Indexstruktur und tatsächlicher Speicherung. Der gezielte Einsatz von Index-Only-Scans geht noch einen Schritt weiter, indem er die Notwendigkeit von teuren Heap-Zugriffen umgeht und die Abfragegeschwindigkeit rasch und zuverlässig verbessert.

Für Entwickler und Datenbankadministratoren ist es daher unverzichtbar, diese Konzepte zu kennen und anzuwenden, um das Maximum aus PostgreSQL herauszuholen.