Die Präzision unserer Zeitmessung hat in den letzten Jahrzehnten enorme Fortschritte gemacht, wobei optische Uhren an vorderster Front dieser Entwicklung stehen. Im Gegensatz zu herkömmlichen atomaren Cäsiumuhren messen optische Uhren die Zeit mit Lichtschwingungen, was eine beispiellose Genauigkeit ermöglicht. Doch um das Potenzial dieser Hochpräzisionsinstrumente auf globaler Ebene zu nutzen, ist eine genaue Vergleichbarkeit zwischen den Uhren verschiedener Forschungsstandorte essenziell. Hierbei spielen innovative und zuverlässige Vernetzungsmethoden wie Glasfaserkabel und Satellitenverbindungen eine zentrale Rolle. Der internationale Vergleich von optischen Uhren ist eine komplexe Herausforderung und Schlüssel für Fortschritte in Wissenschaft, Technologie und sogar in der Definition der internationalen Zeitskala.

Optische Uhren basieren auf der Messung von Frequenzen elektromagnetischer Strahlung im optischen Bereich, beispielsweise von Ionen oder Atomen, die mit Lasern bestrahlt werden. Sie bieten eine um mehrere Größenordnungen höhere Stabilität und Genauigkeit als Mikrowellenuhren, die bisher für die Definition der Sekunde gebraucht wurden. Dieses enorme Potenzial kann nur dann genutzt werden, wenn verschiedene optische Uhren miteinander verglichen und synchronisiert werden können. Um so einen Vergleich durchzuführen, benötigt man Mechanismen, die es ermöglichen, die hochpräzisen Frequenzstandards an unterschiedlichen Standorten weltweit zu vernetzen. Die Herausforderungen reichen von technischen Schwierigkeiten bei der Signalübertragung bis zu natürlichen Umweltfaktoren, die die Genauigkeit beeinflussen.

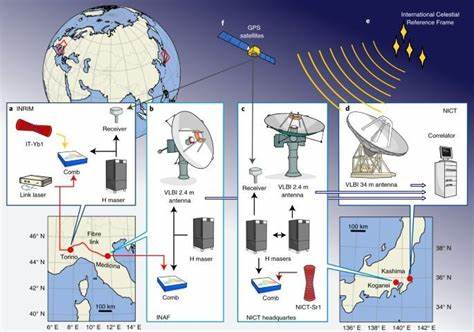

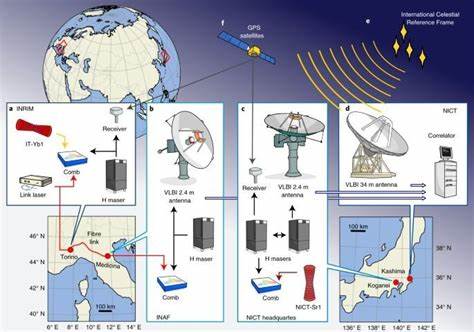

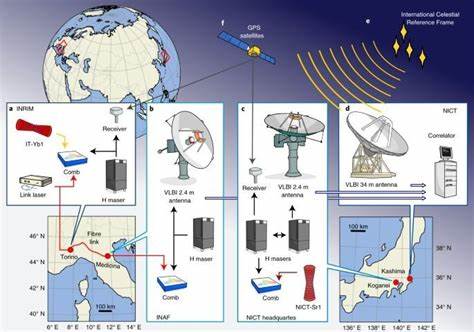

Eine der effektivsten Methoden zur Vernetzung optischer Uhren auf terrestrischer Ebene ist der Einsatz von Glasfaserkabeln. Glasfaserleitungen bieten eine extrem stabile und störungsarme Übertragungsstrecke für hochpräzise Zeit- und Frequenzsignale. Glasfaserverbindungen können über Hunderte bis Tausende Kilometer hinweg eingesetzt werden, wobei Signale mit minimaler Verzögerung und hoher Bandbreite übertragen werden. Diese Technologie ermöglicht es, Frequenzstandards von Laboren beispielsweise in Europa oder Nordamerika direkt zu vergleichen und genauer als je zuvor abzugleichen. Gerade in dicht vernetzten Regionen wie Europa etabliert sich eine Glasfaserinfrastruktur, die den Vergleich nicht nur vereinfachen, sondern auch auf ein neues Niveau heben kann.

Die Herausforderung bei Glasfaserverbindungen ist jedoch, dass deren Installation und Wartung teuer und nicht überall machbar ist, etwa zwischen Kontinenten oder über Ozeane hinweg. Hier kommen Satelliten als sekundäres, aber ebenso wichtiges Mittel ins Spiel. Satellitenbasierte Zeit- und Frequenzübertragung ermöglicht es, optische Uhren über sehr große Distanzen, selbst interkontinental, zu vergleichen. Der Betrieb von Zeitreferenzsignalen über Satelliten ist eine etablierte Methode, zum Beispiel durch das Global Positioning System (GPS) oder spezielle Zeitübertragungsmissionen wie ACES (Atomic Clock Ensemble in Space) der ESA. Allerdings sind Satellitensignale tendenziell weniger stabil als Glasfaserverbindungen, da sie stärkeren Umweltstörungen wie Ionosphäreneffekten unterliegen.

Die Kombination aus Glasfasernetzen für Festlandverbindungen und Satellitentechnologie für den globalen Austausch ermöglicht es Wissenschaftlern, optische Uhren weltweit präzise zu vergleichen. Dies wird in jüngsten internationalen Forschungsprojekten deutlich, bei denen hochpräzise Vergleiche in Echtzeit zwischen entfernten Laboren durchgeführt wurden. Der Nutzen des internationalen Vergleichs optischer Uhren geht weit über die bloße Verbesserung der Zeitmessung hinaus. Er ermöglicht auch Tests fundamentaler physikalischer Theorien, wie die Konstanz der Naturkonstanten, sowie die Verbesserung der Erdbeobachtung, Navigation und Telekommunikation. In Deutschland und anderen europäischen Ländern wurden beispielsweise Glasfaserverbindungen zwischen Forschungsinstituten etabliert, um optische Uhren mit einer Genauigkeit im Bereich von 10^-18 vergleichen zu können.

Solch ein Niveau der Genauigkeit entspricht der Präzision, mit der die Zeit kaum mehr messbar verschoben wird, selbst nach mehreren Milliarden Jahren. Unter anderem wird erforscht, wie man Zeitstandards in globalen Netzwerken einheitlich definieren kann, um eine zukünftige Neudefinition der Sekunde zu ermöglichen. Insbesondere die permanente Überwachung der Frequenz und Stabilität optischer Uhren an verschiedenen Orten ist entscheidend, um systematische Fehler zu identifizieren und auszuschließen. Satelliten bieten hier eine ergänzende Möglichkeit, wenn direkte Glasfaserstrecken nicht möglich sind. Man arbeitet an neuartigen Satellitentechnologien und Protokollen, die speziell für die Übertragung und den Vergleich von extrem präzisen Zeit- und Frequenzreferenzen entwickelt wurden.

Dabei spielen nicht nur Frequenzsignale, sondern auch die präzise Vermessung von Flugbahnen und Signallaufzeiten eine wichtige Rolle. Die Kombination dieser Methoden erlaubt ein vollständiges Bild der Zeitdifferenzen und Vergleichsmöglichkeiten zwischen optischen Uhren weltweit. Neben den technischen Herausforderungen stellt der internationale Vergleich auch organisatorische Anforderungen. Unterschiedliche Länder und Forschungsinstitutionen müssen Standards vereinbaren, Daten austauschen, gemeinsame Protokolle entwickeln und föderierte Zeitnetze aufbauen, um eine globale Harmonisierung zu gewährleisten. Internationale Organisationen wie das Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) koordinieren diese Bemühungen und fördern die Zusammenarbeit durch internationale Zeit- und Frequenzparkette.

Die Bedeutung optischer Uhren und deren präziser Vergleich erstreckt sich auch auf die praktische Welt. Fortschritte in der Navigation durch Satellitensysteme, die Synchronisation globaler Kommunikationsnetze und auch die Erforschung von Gravitationsphänomenen profitieren direkt von extrem genauen Zeitmessungen. Beispielsweise können durch Vergleich optischer Uhren auf unterschiedlichen Höhen sogar feine Veränderungen im Schwerefeld der Erde gemessen werden, was für Geodäsie und Klimaforschung von großem Interesse ist. Die Zukunft des Vergleichs optischer Uhren sieht vielversprechend aus, da technologische Innovationen sowohl im Bereich der Uhrentechnik als auch der Übertragungssysteme kontinuierlich vorangetrieben werden. Neue Generationen optischer Uhren werden noch stabiler und robuster, und durch die Weiterentwicklung von Glasfaserinfrastruktur und Satellitentechnik wird die Vernetzung auf globaler Ebene perfektioniert.