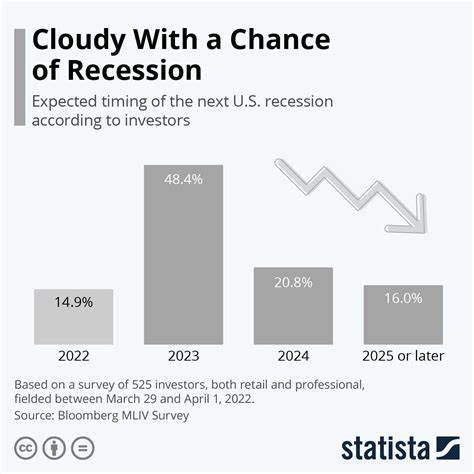

Waldbrände stellen weltweit eine der größten Bedrohungen für Umwelt, Infrastruktur und Leben dar. Besonders in den letzten Jahren hat die Häufigkeit und Intensität von Waldbränden aufgrund des Klimawandels und zunehmender menschlicher Aktivitäten besorgniserregend zugenommen. Angesichts der steigenden Bedrohung gewinnt die Analyse von Waldbranddaten immer mehr an Bedeutung, um präventive Maßnahmen zu verbessern und die Ausbreitung von Bränden frühzeitig zu erkennen. Die Datenanalyse bietet neue Möglichkeiten, potenzielle Risikobereiche zu identifizieren, Schadensausmaße besser vorherzusagen und durch gezielte Interventionen schlimmere Konsequenzen zu vermeiden. Dabei kommen verschiedene Datensätze aus unterschiedlichen Regionen und Technologien zum Einsatz, die wichtige Einblicke in die Zusammenhänge von Brandereignissen ermöglichen.

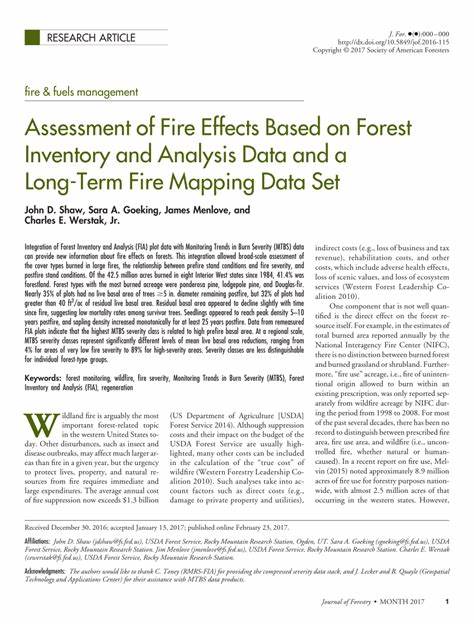

Ein wichtiger Ausgangspunkt für die Analyse liefert das Studium historischer Waldbranddaten aus Regionen wie Kalifornien und Portugal, die zu den besonders brandanfälligen Gebieten zählen. In Kalifornien beispielsweise liegen umfangreiche Daten über Waldbrände sowie ihre Folgen vor, darunter die verbrannte Fläche in Acres, zerstörte Häuser, beschädigte Fahrzeuge, Verletzungen und finanzielle Verluste. Durch den Einsatz von Regressionsmodellen können Zusammenhänge zwischen diesen Schadenstypen untersucht werden. Ziel ist es, anhand bestimmter bekannter Schadensfaktoren die Ausmaße anderer Schäden abzuschätzen. Dabei offenbart sich jedoch oft, dass nicht alle Variablen starke Korrelationen aufweisen.

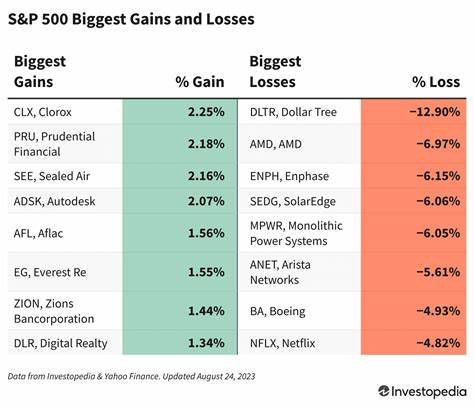

Um dem entgegenzuwirken, werden Methoden wie das Imputieren von Mittelwerten genutzt, um fehlende Daten auszugleichen und die Modelle robuster zu gestalten. Solche Regressionsmodelle bilden die Grundlage für Anwendungen, die den Behörden und Einsatzkräften vor Ort helfen sollen, realistische Prognosen zu erhalten, wenn nicht alle Informationen verfügbar sind. Auf der Suche nach effektivere Vorhersagemöglichkeiten wurde auch auf Klassifikationsverfahren zurückgegriffen, die versuchen, Gebäude oder Flächen nach ihrem Brandrisiko zu kategorisieren. Ein besonders erfolgreiches Modell wurde mit Daten aus Kalifornien entwickelt, um Häuser in drei Risikoklassen einzuordnen. Die erreichte Genauigkeit lag bei beeindruckenden 93,2 Prozent, was eine deutliche Verbesserung gegenüber einfachen Vorhersagemethoden darstellt.

Diese Klassifikationsverfahren basieren auf einer Vielzahl von Faktoren, die über die unmittelbaren Brandereignisse hinausgehen, etwa Umgebungsbedingungen, Vegetationstypen und historische Brandmuster. Die Fähigkeit, Risikogebiete gezielt zu identifizieren, unterstützt nicht nur die Prävention, sondern ermöglicht auch eine bessere Ressourcenallokation bei der Brandbekämpfung. Eine weitere wichtige Facette der Waldbranddatenanalyse ist das Verständnis saisonaler Muster. In Portugal zeigen Analysen, wie mit dem Chi-Quadrat-Anpassungstest auf die Verteilung der verbrannten Fläche über die Monate, interessante Ergebnisse. Obgleich die Erwartung bestand, dass in den Sommermonaten infolge großer Hitze und Trockenheit besonders große Flächen brennen, zeigten sich nach Entfernen von Daten mit zu wenigen Einträgen oder Nullwerten keine eindeutigen zeitlichen Trends.

Dies weist darauf hin, dass Waldbrände nicht allein durch saisonale Wetterbedingungen bestimmt werden, sondern ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren maßgeblich ist. Die Erkenntnis dieser zeitlichen Unabhängigkeit kann Auswirkungen auf zeitliche Warnungen und die Gestaltung von Vorhersagemodellen haben. Neben zeitlichen Analysen spielen Umweltindices, wie die sogenannten Canada Fire Weather Indices, eine bedeutende Rolle. Diese Wetterindices – darunter FFMC (Fine Fuel Moisture Code), DMC (Duff Moisture Code), ISI (Initial Spread Index) und DC (Drought Code) – messen verschiedene Feuchtigkeits- und Trockenheitsbedingungen, die Einfluss auf die Brandgefahr haben. Untersuchungen zeigten, dass insbesondere der Initial Spread Index (ISI) als Indikator am ehesten mit der Ausbreitung der Waldbrände korreliert.

Dennoch bleibt die Vorhersagekraft dieser Indices begrenzt, da die ermittelten Korrelationskoeffizienten relativ gering sind. Dies verdeutlicht, wie komplex das Zusammenspiel aus Umweltbedingungen und Brandverlauf ist und dass isolierte Messgrößen selten ausreichend sind, um präzise Prognosen zu ermöglichen. Die Fortschritte im Bereich der Bildverarbeitung und künstlichen Intelligenz eröffnen völlig neue Möglichkeiten in der Erkennung und Vorhersage von Waldbränden. Moderne neuronale Netzwerke, wie das ResNet18-Modell, wurden trainiert, um sowohl Satellitenbilder als auch reguläre Fotos auf das Vorhandensein von Bränden zu analysieren. Interessanterweise ist die Klassifizierungsgenauigkeit bei normalen Fotos, die allem Anschein nach nahe der Brandstelle aufgenommen wurden, mit 90 Prozent höher als bei Satellitenbildern mit etwa 85 Prozent.

Trotz der besseren Genauigkeit bei den Nahaufnahmen haben Satellitendaten den Vorteil, großflächige Gebiete schnell zu überwachen und potentielle Brandherde frühzeitig zu identifizieren. Diese Technologie bietet somit ein enormes Potenzial für die schnelle und effektive Brandfrüherkennung, was in Kombination mit meteorologischen Daten und Bodeninformationen zu ganzheitlichen Vorhersagesystemen führen kann. Um den praktischen Einsatz der entwickelten Modelle zu erleichtern, wird ein benutzerfreundliches Tool als Electron-App entwickelt. Diese Anwendung soll es ermöglichen, die trainierten Modelle direkt zu verwenden und interaktiv Vorhersagen zu treffen. Die App bietet Anwendern die Möglichkeit, Daten hochzuladen und sofortige Einschätzungen bezüglich Brandrisiko und Schadensumfang zu erhalten.

Die Integration verschiedener Modelle, darunter Regressions- und Klassifikationsverfahren sowie die Bildverarbeitungssysteme, stellt eine innovative Plattform dar, die sowohl Forschern als auch Einsatzkräften zugutekommt. Aktuell erfordert der Betrieb der App eine lokale Einrichtung mit Node.js, doch eine Webversion mit noch leichterem Zugang ist in Planung. Waldbranddatenanalyse geht weit über einfache Statistik hinaus. Sie verbindet verschiedene Disziplinen wie Umweltwissenschaften, Informatik, Statistik und Maschinenlernen, um die komplexen Dynamiken von Waldbränden besser zu verstehen.

Durch die Kombination von historischen Daten, Wetterindices, Bilddaten und modernen Algorithmen können Forscher langfristig zuverlässigere Modelle entwickeln, die Leben schützen und Umweltschäden minimieren. Die Erkenntnisse aus Kalifornien und Portugal dienen hierbei als wertvolle Referenzpunkte, die global adaptiert und erweitert werden können. Trotz der großen Fortschritte bleibt die Analyse von Waldbranddaten eine Herausforderung, die kontinuierliche Forschung und Entwicklung erfordert. Unsicherheiten durch unvollständige oder verrauschte Daten, wechselnde Umweltbedingungen und die Komplexität naturnaher Prozesse erschweren die Modellierung. Zudem ist die Integration von Echtzeitdaten und die Bereitstellung zugänglicher Werkzeuge für Entscheidungsträger ein entscheidender Schritt, um die praktische Wirksamkeit zu gewährleisten.

Die Herausforderungen sind enorm, doch die Chancen, die durch datengestützte Ansätze entstehen, sind mindestens ebenso groß. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Waldbranddatenanalyse ein Schlüsselelement moderner Brandbekämpfungs- und Präventionsstrategien ist. Sie liefert wertvolle Einblicke in das Entstehen, die Ausbreitung und die Folgen von Bränden und ermöglicht die Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen. Mit der fortschreitenden Digitalisierung, dem Ausbau von Sensornetzwerken und der Kraft künstlicher Intelligenz wird es in Zukunft möglich sein, Waldbrände noch schneller zu erkennen, besser vorherzusagen und somit Menschen, Natur und Eigentum effektiv zu schützen.