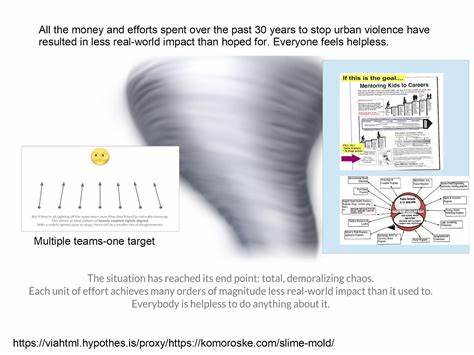

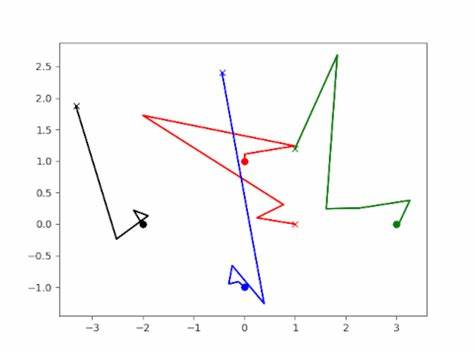

In der heutigen dynamischen Arbeitswelt sehen sich Unternehmen und Organisationen oft mit vielfältigen Herausforderungen konfrontiert. Eine der größten Hürden, die den Erfolg von Projekten und Teams beeinträchtigen kann, ist der sogenannte Koordinationsgegenwind. Dieses Phänomen beschreibt die Widerstände und Schwierigkeiten, die bei der Abstimmung und Zusammenarbeit mehrerer Personen, Abteilungen oder Partner auftreten und die Effizienz der gemeinsamen Arbeit negativ beeinflussen können. Die Bedeutung von Koordination als Schlüssel zur Produktivität und Innovationskraft wird vielfach betont, doch die Realität zeigt, dass Koordination häufig mit erheblichen Reibungsverlusten verbunden ist, die sogenannten gegenläufigen Kräfte des Koordinationsprozesses. Koordinationsgegenwind entsteht häufig in komplexen Arbeitsumgebungen, in denen viele verschiedene Akteure mit unterschiedlichen Zielen, Prioritäten und Kommunikationsstilen zusammenkommen.

Wenn diese Divergenzen nicht angemessen gemanagt werden, zeigt sich dies in Verzögerungen, Missverständnissen oder redundanten Aufgaben. Besonders in großen Unternehmen mit diversen Teams oder in multinationalen Konzernen, in denen kulturelle und sprachliche Barrieren hinzukommen, wird Koordination schnell zu einer Herausforderung. Auch in agilen Arbeitsmethoden, die auf flexible und schnelle Abstimmungen angewiesen sind, kann Koordinationsgegenwind den Workflow beeinträchtigen. Die Ursachen für Koordinationsgegenwind sind vielschichtig. Eine wesentliche Rolle spielen unklare Rollen und Verantwortlichkeiten, die zu Überschneidungen oder Lücken in der Aufgabenverteilung führen.

Ebenso wirken sich ineffiziente Kommunikationskanäle und fehlende Transparenz negativ auf die Abstimmung aus. Technologische Barrieren, wie inkompatible Systeme oder mangelnder Zugang zu relevanten Daten, erschweren zudem einen reibungslosen Informationsfluss. Nicht zuletzt verursachen unterschiedliche individuelle Arbeitsweisen und Prioritäten Spannungen im Team, die die Koordination zusätzlich belasten. Die Folgen von Koordinationsgegenwind sind gravierend und betreffen sowohl die Produktivität als auch die Mitarbeiterzufriedenheit. Verzögerungen in Projekten können nicht nur zu finanziellen Einbußen führen, sondern auch die Motivation der Mitarbeitenden beeinträchtigen.

Eine schlechte Koordination fördert Frustration und Konflikte, was wiederum die Atmosphäre im Team belastet und Innovationsprozesse hemmt. In der Folge steigt das Risiko von Fehlern und Qualitätseinbußen, was langfristig dem Ruf und dem Erfolg eines Unternehmens schadet. Um Koordinationsgegenwind zu überwinden, sind gezielte Maßnahmen erforderlich. Ein zentraler Schritt ist die klare Definition von Rollen und Verantwortlichkeiten. Verantwortungsbereiche sollten eindeutig zugeordnet und kommuniziert werden, um Überschneidungen zu vermeiden und die Verantwortungsübernahme zu fördern.

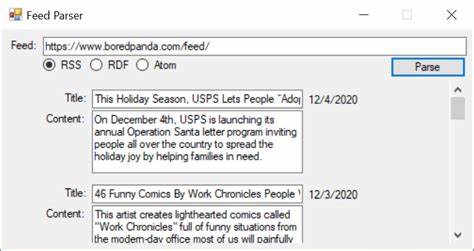

Darüber hinaus ist es essenziell, effektive Kommunikationsstrukturen zu etablieren. Moderne Kollaborationstools können hier unterstützend wirken, indem sie Transparenz schaffen, den Informationsaustausch erleichtern und die Nachverfolgung von Aufgaben ermöglichen. Die Förderung einer offenen und vertrauensvollen Teamkultur spielt ebenfalls eine bedeutende Rolle. Wenn Mitarbeitende sich sicher fühlen, ihre Perspektiven zu teilen und Kritik einzubringen, können Konflikte frühzeitig erkannt und gelöst werden. Schulungen und Workshops zur Verbesserung der Kommunikationskompetenzen und der Konfliktlösung helfen dabei, das Verständnis füreinander zu stärken und Kooperationsbarrieren abzubauen.

Flexibilität im Umgang mit unterschiedlichen Arbeitsstilen trägt zusätzlich dazu bei, den Koordinationsaufwand zu reduzieren. Nicht zu unterschätzen ist auch die Rolle der Führungskräfte im Umgang mit Koordinationsgegenwind. Führungskräfte sollten als Moderatoren und Vermittler agieren, die das Zusammenspiel der Teammitglieder koordinieren und aufkommende Probleme zügig adressieren. Ein proaktives Management der Koordination fördert die effiziente Zusammenarbeit und stellt sicher, dass Ziele und Erwartungen klar kommuniziert werden. Technologische Innovationen bieten zudem neue Möglichkeiten, Koordinationsgegenwind zu minimieren.

Automatisierte Workflows, intelligente Planungs- und Analysewerkzeuge sowie digitale Plattformen für die Zusammenarbeit ermöglichen eine strukturierte und transparente Prozessgestaltung. Künstliche Intelligenz und Algorithmen können dabei helfen, Engpässe frühzeitig zu erkennen und Vorschläge zur Optimierung der Teamabläufe zu generieren. Die Bedeutung der richtigen Balance zwischen klarer Struktur und Flexibilität kann nicht genug betont werden. Während Struktur notwendig ist, um Orientierung und Sicherheit zu geben, fördert Flexibilität die Anpassungsfähigkeit an veränderte Bedingungen und die Nutzung von Chancen. Unternehmen, die es schaffen, den Koordinationsprozess so zu gestalten, dass diese Balance gewahrt bleibt, sind in der Lage, den Koordinationsgegenwind erfolgreich zu meistern.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Koordinationsgegenwind ein vielschichtiges Phänomen ist, das tiefgreifende Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit von Teams und Organisationen hat. Das Verständnis der Ursachen und der bewusste Umgang mit den Herausforderungen sind essenziell, um die Zusammenarbeit zu optimieren und nachhaltigen Erfolg zu sichern. Durch klare Strukturen, offene Kommunikation, starke Führung und den Einsatz moderner Technologien können die negativen Effekte von Koordinationsgegenwind deutlich reduziert werden. Somit wird Koordination zu einem entscheidenden Wettbewerbsfaktor in einer immer komplexer werdenden Arbeitswelt.