Das Holozän, eine geologische Epoche, die etwa vor 11.000 Jahren begann und bis heute andauert, zeichnet sich durch ein im Vergleich zur vorherigen Eiszeit relativ stabiles und warmes Klima aus. Trotz dieses scheinbar ruhigen Klimaverlaufs birgt das Holozän jedoch ein ungelöstes wissenschaftliches Rätsel, das als "Holozänkonundrum" bezeichnet wird. Es beschreibt die auffälligen Diskrepanzen zwischen den Temperaturverläufen, die aus modernen Klimasimulationen abgeleitet werden, und jenen, die durch natürliche Proxy-Daten, insbesondere Eisbohrkerne, rekonstruiert wurden. Das Phänomen beschäftigt Forscher weltweit, da es bedeutende Implikationen für unser Verständnis vergangener und zukünftiger Klimaveränderungen hat.

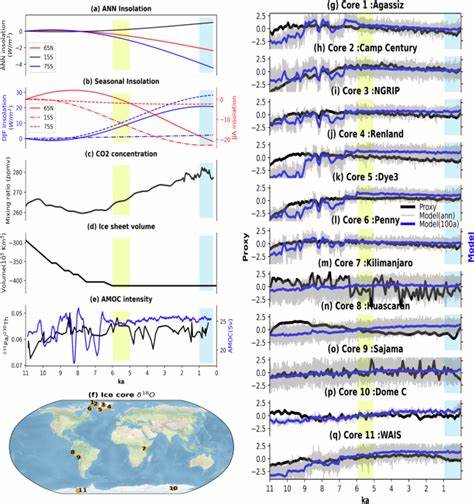

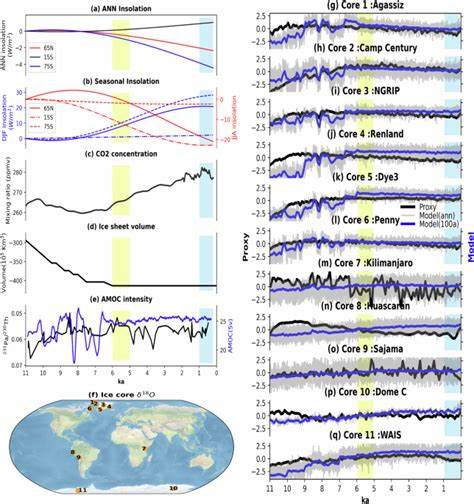

Die wichtigsten Erkenntnisse zu diesem Thema basieren auf der Kombination von hochentwickelten, isotopeingebetteten Klimamodellen und detaillierten Analysen von Eisbohrkernen aus verschiedenen Regionen der Erde. Die Klimasimulationen, durchgeführt mit sogenannten Erd-Systemmodellen, die Sauerstoffisotopen-Signaturen in Niederschlag und Eis integrieren, ermöglichen einen direkten Vergleich mit den Proxy-Daten, ohne die Notwendigkeit komplexer Umrechnungen in Temperaturwerte. Dieses Vorgehen reduziert Unsicherheiten und vereinfacht die Interpretation der Ergebnisse. In den Polargebieten, insbesondere in Grönland und der Antarktis, zeigen die Modelle im Großen und Ganzen eine gute Übereinstimmung mit den Proxy-Daten hinsichtlich langfristiger Trends in den Sauerstoffisotopenwerten, die als sensible Temperaturindikatoren gelten. So zeichnen sowohl Beobachtungen als auch Simulationen beispielsweise in Grönland eine frühe Temperaturmaxima während des frühen bis mittleren Holozäns nach, gefolgt von einem leichten Rückgang in den kälteren späteren Phasen.

Allerdings stellen sich auch hier Differenzen ein: Die Modelle unterschätzen häufig die Stärke dieses Temperaturmaximums und simulieren dessen Eintreten zeitlich verzögert. Die antarktischen Ergebnisse verdeutlichen ein etwas komplexeres Bild. Während die Modelle einen allmählichen Anstieg der Temperaturen über das Holozän hinweg prognostizieren, zeigen einige Eisbohrkern-Daten eine heterogenere räumliche Verteilung mit regional unterschiedlich deutlichen Temperaturschwankungen. Besonders die westantarktischen Eisbohrkerne verzeichnen eine ausgeprägte Erwärmung im Verlauf des Holozäns, die von den Modellen größtenteils nachvollzogen werden kann. Dennoch bleiben Unsicherheiten im räumlichen Verständnis und der zeitlichen Genauigkeit der Klimaentwicklung bestehen.

Ein besonders faszinierender Aspekt des Holozänkonundrums manifestiert sich in den tropischen Gebirgsregionen, die durch Eisbohrkerne auf Bergen wie Kilimandscharo, Huascarán und Illimani erforscht werden. Hier zeigt sich eine paradoxale Situation: Während die Klimamodelle im Verlauf des Holozäns eine leichte Erwärmung und eine damit korrelierende Anreicherung der Sauerstoffisotope simulieren, deuten die Proxy-Daten aus den Eisbohrkernen auf eine deutliche Abnahme der Isotopenwerte hin. Diese Werte würden, wenn man den etablierten Zusammenhang von Temperatur und Isotopenfraktionen zugrunde legt, eine Abkühlung der Region signalisieren – ein Ergebnis, das im deutlichen Widerspruch zu den Simulationsergebnissen steht. Dieses ungelöste Paradoxon ist von großer Bedeutung, da tropische Bergregionen als sensible Indikatoren für großräumige Klimaänderungen gelten und entscheidend für das Verständnis tropischer Klimadynamik, der hydrologischen Zyklen sowie der Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Klimakomponenten sind. Die genaue Interpretation der isotopischen Signale in diesen Gebieten ist derzeit jedoch schwierig und wird durch mehrere komplexe Faktoren beeinflusst.

Dazu gehören lokale und regionale Veränderungen in den Feuchtigkeitsquellen, Niederschlagsmustern, saisonalen Verschiebungen in der Niederschlagszeit, oder auch post-depositionalen Prozessen wie Sublimation und Neuschnee-Umwandlungen. Wissenschaftler haben mehrere Hypothesen formuliert, um diese Diskrepanz zu erklären. Eine davon geht davon aus, dass sich im Verlauf des Holozäns die Niederschlagszeit in den Tropen von der Sommer- zur Herbst- oder Winterzeit verschoben hat, was die isotopischen Signaturen beeinflussen könnte. Eine andere Theorie berücksichtigt den Einfluss von Trockenzeit-Phasen und nicht direkt mit Niederschlagsereignissen verbundene Prozesse, die ebenfalls isotopische Veränderungen in den Eisschichten verursachen könnten. Die dritte Hypothese verweist auf Änderungen in den rekonstituierten Feuchtigkeitsquellen und möglichen Stärken des südamerikanischen Monsuns, was eine Zunahme an deutlichem Niederschlag und damit eine chemische Verdünnung der Isotopenkonzentration bewirken könnte.

Interessanterweise bestätigen zahlreiche andere paläoklimatische Proxy-Daten außerhalb der Isotopen-Analyse, etwa aus Sedimenten und Pollenanalysen, eine relativ stabile bis leicht abkühlende Temperaturentwicklung in diesen tropischen Regionen während des Holozäns. Diese Belege widersprechen einer starken Erwärmung, wie sie die meisten Modelle simulieren, was die Komplexität des Problems weiter unterstreicht. Zusätzlich zu den wissenschaftlichen Hypothesen weisen Forscher auch auf mögliche Mängel und Limitationen in den derzeitigen Klimamodellen hin. Die maßgeblich für die Simulation eingesetzten Erd-System-Modelle weisen in der Regel eine verhältnismäßig grobe räumliche Auflösung auf, wodurch kleine geografische Einheiten wie hohe Berggipfel nicht detailliert abgebildet werden können. Diese losen Darstellungen führen möglicherweise zu einer Abschwächung der lokalen topografischen Effekte auf Temperatur und Feuchtigkeit.

Darüber hinaus sind wichtige Rückkopplungsmechanismen wie Vegetationsdynamik, Staubbelastung, Landnutzung oder vulkanische Aerosole nur unvollständig integriert oder überhaupt nicht berücksichtigt, was die Simulationsergebnisse verzerren kann. Auch die Parametrisierung von Wolkenbildung, Niederschlag und deren Isotopensignatur bleibt eine Herausforderung, da sie extrem komplexe physikalische und chemische Prozesse in der Atmosphäre umfasst. Fehlerhafte oder vereinfachte Darstellungen dieser Prozesse wirken sich direkt auf die Kalkulation der Sauerstoffisotopenmuster aus. Schließlich spielen atmosphärische Transportprozesse sowie Variabilitäten in den Feuchtigkeitsquellen und deren Isotopensignaturen eine bedeutende Rolle bei der Modellierung solcher Isotopen-Proxy-Signale. Die Eisbohrkern-Proxy-Systeme selbst unterliegen ebenfalls Unsicherheiten.

Die zeitliche Auflösung der Proben, mögliche post-depositorische Modifikationen und lokale Schichtveränderungen im Eis erschweren eine eindeutige Rekonstruktion. Zudem könnten Faktoren wie Sublimation und Windverlust in den tiefen tropischen Regionen spezifische Verzerrungen erzeugen, die die Interpretation der Isotopenwerte beeinflussen. Angesichts dieser Herausforderungen ist die Forschungsgemeinschaft bestrebt, Modelle durch verbesserte räumliche Auflösung, detailreichere physikalische Repräsentationen und die Einbeziehung zusätzlicher Klima- und Umweltfaktoren weiterzuentwickeln. Ebenso werden neue, hochauflösende Proxy-Daten benötigt, um langjährige Unsicherheiten zu reduzieren und die Modelle gezielter zu validieren. Die Lösung des Holozänkonundrums ist nicht nur für das Verständnis der vergangenen Klimaentwicklung von essenzieller Bedeutung, sondern auch für die Verlässlichkeit von Klima-Prognosen für die Zukunft.

Da das Holozän eine vergleichsweise stabile Periode repräsentiert, ist dessen korrekte Simulation ein entscheidender Prüfstein für die Fähigkeit von Modellen, zukünftige Temperaturverläufe unter dem Einfluss von natürlichen und anthropogenen Faktoren sinnvoll zu projizieren. Insgesamt verdeutlicht die integrative Betrachtung von Klimasimulationen und Eisbohrkern-Daten, dass das Holozän mehr ist als eine ruhige geologische Epoche. Die komplexen Veränderungen und unerwarteten Trends in den Sauerstoffisotopen zeigen, wie vielschichtig die Erdsystemprozesse sind und wie viel weiterhin erforscht werden muss. Das wissenschaftliche Bemühen, die Ursachen des Holocene conundrum aufzudecken, fördert nicht nur neue Technologien und Methoden der Paläoklimaforschung, sondern bringt auch unser Verständnis über die Einflüsse natürlicher Klimavariabilität auf das langfristige Klimaverhalten der Erde voran. Zusammenfassend stellt das Holozänkonundrum eine Schlüsselherausforderung für den Klimaforschungsbereich dar.

Die scheinbar widersprüchlichen Ergebnisse zwischen Klimamodellen und Proxy-Daten zeigen die Grenzen eines derzeitigen Wissensstands auf. Fortschritte in der Modellierung, verbesserte räumliche und zeitliche Datenqualität sowie ein besseres Verständnis der physikalischen Mechanismen werden zukünftig dazu beitragen, dieses spannende Rätsel zu lösen und die Verlässlichkeit künftiger Klimavorhersagen signifikant zu stärken.