Die synaptische Übertragung bildet die Grundlage der neuronalen Kommunikation und somit aller komplexen Gehirnfunktionen. Über die jahrzehntelange Forschung hinweg ging man davon aus, dass Erregungsübertragung an glutamatergen Synapsen hauptsächlich über eine einheitliche Übertragungsstelle stattfindet, an der sowohl die spontane miniature als auch die erregungsabhängige vesikuläre Freisetzung den postsynaptischen Neuronen signalisiert. In den letzten Jahren konnten Wissenschaftler jedoch mit hochauflösenden elektrophysiologischen und optogenetischen Methoden sowie biochemischen Analysen zeigen, dass diese Sichtweise zu vereinfacht ist. Stattdessen existieren innerhalb einzelner synaptischer Verbindungen zumindest zwei unterschiedliche Typen von Übertragungsstellen mit separaten Funktionen, die es den Synapsen erlauben, simultan Signale zu verstärken und gleichzeitig die neuronale Aktivität stabil zu halten. Diese unterschiedliche räumliche und funktionelle Organisation trägt wesentlich zur synaptischen Plastizität und den Mechanismen der Homöostase bei.

Die traditionelle Vorstellung basierte auf der Annahme, dass spontane Vesikelfreisetzungen und Aktionspotential-gesteuerte Freisetzungen an denselben postsynaptischen Rezeptorgruppen andocken und so mini- und evokierte EPSCs (exzitatorische postsynaptische Ströme) über dieselben Übertragungseinheiten erfolgen. Die Rezeptordenke favorisierte zudem die Illusion einer homogenen Wirkung der postsynaptischen AMPA-Rezeptoren, welche die wichtigste Rolle bei schnellen exzitatorischen Reaktionen im Gehirn spielen. Doch empirische Daten widersprachen dieser Theorie, insbesondere im Mausvisuellen Kortex, wo die Verteilung und Funktion der AMPA-Rezeptoren deutlich variierte und eine heterogene Reaktion von mini- und evokierten Übertragungen widerspiegelte. Parallel existierende Übertragungsstellen Im Zentrum der neuen Erkenntnisse stehen zwei Typen von Übertragungsstellen an einzelnen synaptischen Spines der L2/3 Pyramidenzellen im visuellen Kortex: sogenannte "silenceable" und "idle-able" Stellen. Silenceable Sites sind charakterisiert durch ihre Fähigkeit, in einen "stillen" Zustand zu verfallen, in dem sie keine AMPA-Rezeptoren exprimieren und daher keine postsynaptische Reaktion bei spontaner Transmitterfreisetzung auslösen.

Dieser Zustand kann durch Einbau von AMPA-Rezeptoren überwunden werden, was mit Erfahrung und assoziativer Plastizität verknüpft ist und die Stärke der evokierten synaptischen Übertragung erhöht. Idle-able Sites hingegen existieren als funktionell eingeschränkte, "inaktive" Übertragungsstellen, bei denen AMPA-Rezeptoren zwar vorhanden sind, aber nicht auf Transmitter reagieren – man spricht von einem idled Zustand. Sie tragen primär zur miniature synaptischen Übertragung bei und regulieren deren Frequenz aufrecht, um neuronale Homöostase zu gewährleisten. Die Bedeutsamkeit dieser parallelen Übertragungsorte zeigt sich besonders während der entwicklungsbedingten kritischen Periode des visuellen Kortex. Hier reifen silent synapses zu funktionellen Stellen heran, was die Effizienz und Stärke der erregungsabhängigen Übertragung steigert.

Zugleich erhöht sich die Anzahl idled Übertragungsstellen, womit das Niveau der miniature synaptischen Übertragung – ein Maß für spontane synaptische Aktivität – konstant gehalten wird. Dieses Gleichgewicht stellt sicher, dass trotz der verstärkten Informationsübertragung keine Übererregung erfolgt, was neuronale Netzwerke stabil und flexibel zugleich macht. Mechanismen der synaptischen Plastizität und Homöostase Die Differenzierung dieser Übertragungsstellen ist entscheidend für das Verständnis zweier übergeordneter Prinzipien neuronaler Plastizität: assoziative Plastizität, die mit synaptischer Verstärkung assoziiert ist, und homöostatische Plastizität, die das neuronale Gleichgewicht wahrt. Silenceable Sites unterliegen Prozessschritten wie der AMPA-Rezeptorintegration, welche durch NMDA-Rezeptor-vermittelte Langzeitpotenzierung (LTP) gesteuert wird. Sie sind zentral für die Erfahrung-abhängige Verstärkung von Signalübertragung und synaptischer Gewichtung.

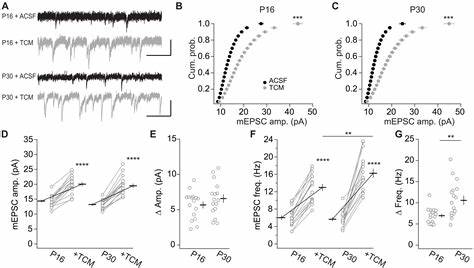

Idle-able Sites hingegen nutzen einen Mechanismus, der als "synapse idling plasticity" bezeichnet wird, bei dem AMPA-Rezeptoren zeitweilig inaktiviert werden, um die Miniaturübertragung konstant zu halten, selbst wenn synaptische Stärke und Synapsendichte über die kritische Periode hinweg variieren. Pharmakologische Experimente untersuchten die Dynamik der AMPA-Rezeptoren an diesen Übertragungsstellen. Interessanterweise verhindert die Blockade der AMPA-Rezeptor-Desensitisierung durch Substanzen wie Trichlormethiazid (TCM) oder Cyclothiazid (CTZ) das "Idling" und führt einerseits zu einem signifikanten Anstieg der Frequenz spontaner EPSCs (miniature EPSCs). Dies bedeutet, dass viele Postsynapsen im idled Zustand persistent unempfänglich sind, obwohl Vesikeltransmitter spontan freigesetzt werden. Andere AMPA-Desensitisierungshemmer wie Aniracetam oder Cx614 wirken zwar auch auf die Rezeptoraktivierung, erhöhen jedoch nicht die Frequenz spontaner Übertragung, was darauf hinweist, dass der Idling-Zustand mehr als schnelle Desensitisierung umfasst.

Diese erblichen Unterschiede schlagen vor, dass die Transmission an idle-able Übertragungsstellen durch einen bisher uncharakterisierten Zustand der AMPA-Rezeptoren gekennzeichnet ist, der sich von klassischer Desensitisierung unterscheidet und möglicherweise durch spezifische Assoziationen mit Hilfsproteinen oder posttranslationalen Modifikationen entsteht. Dies eröffnet neue Forschungsfelder zur molekularen Erfassung synaptischer Funktionen. Räumliche Organisation auf den Synapsen Eine wichtige Frage im Zusammenhang mit diesen beiden Übertragungsstellen ist ihre räumliche Anordnung. Sind sie auf verschiedenen Spines verteilt oder befinden sie sich parallel auf ein und derselben synaptischen Struktur? Simulationsmodelle und präzise experimentelle Techniken wie Zwei-Photonen-Glutamat-Uncaging zeigen, dass sowohl idle-able als auch silenceable Sites häufig koexistieren auf ein und demselben Spine, jedoch als räumlich getrennte Nanocluster. Diese sogenannten Nanokolumnen sorgen für eine exakte Ausrichtung von präsynaptischen Vesikel-Entleerungsstellen mit spezifischen postsynaptischen AMPA-Rezeptorclustern, was die Effizienz und Spezifität der Übertragung erhöht.

Diese räumliche Unterscheidung bedeutet, dass die exitatorische Postsynapse nicht als homogene Struktur zu betrachten ist, sondern aus verschiedenen funktionellen Einheiten besteht, die dynamisch reguliert werden können. Miniature synaptische Übertragung dominiert auf den idle-able Sites und kann als Signal für synaptische Homöostase dienen, während evokierte Übertragungen hauptsächlich an den silenceable Sites stattfinden, die plasticitätsgetrieben verstärkt werden können. Entwicklung und Erfahrung als treibende Kräfte Während der postnatalen Entwicklung, insbesondere in der kritischen Periode im visuellen Kortex, unterliegen die Anteile beider Typen einer engen Regulation. Bereits vorhandene stille Synapsen („silenceable“) werden durch Erfahrung und LTP bedingte AMPA-Rezeptorintegration aktiviert, wodurch sich die Effektivität der erregungsabhängigen Signalübertragung steigert. Parallel dazu nehmen die idled (idle-able) Sites zu, wodurch die Anzahl der funktionell verfügbaren Miniaturübertragungsstellen quasi konstant bleibt.

Diese ausgewogene Dynamik ermöglicht einerseits eine adaptative Verstärkung, ohne das Netz durch übermäßige spontane Aktivität zu destabilisieren. Diese Mechanismen erlauben dem Gehirn, die Balance zwischen Flexibilität und Stabilität zu halten – essentielle Qualitäten für Lernen, Gedächtnisbildung und die Entwicklung funktionell anpassungsfähiger neuronaler Netzwerke. Klinische und wissenschaftliche Implikationen Die Entdeckung und Charakterisierung unterschiedlicher Übertragungsstellen in einzelnen Synapsen eröffnen nicht nur neue biologische Einblicke, sondern legen auch potenzielle Ansatzpunkte für Neuroscience und Neurotherapie nahe. Störungen in der synaptischen Plastizität und Homöostase sind mit zahlreichen neurologischen und psychiatrischen Erkrankungen, etwa Autismus, Schizophrenie oder Epilepsie, assoziiert. Das Verständnis separater unkaler Übertragungsstellen ermöglicht es, gezielt therapeutische Interventionen zu entwickeln, die spezifisch die synaptische Verstärkung oder die Homöostase adressieren können.

Außerdem kann die differenzierte Betrachtung von spontaner und evokierter Übertragung in Modellen neuronaler Netzwerkdynamik dazu führen, dass die komplexe Balance zwischen Erregung und Inhibition im Gehirn besser verstanden und nachgebildet wird. Ausblick und offene Fragen Trotz bahnbrechender Erkenntnisse bleiben viele Fragen offen: Welche molekularen Mechanismen genau steuern den Übergang in den idled Zustand von AMPARs? Wie wird die räumliche Organisation der Nanocluster durch synaptische Aktivität dynamisch angepasst? Gibt es Unterschiede in verschiedenen Hirnregionen und neuronalen Zelltypen? Und vor allem, wie wirken sich diese parallel operierenden Übertragungsstellen im Verhalten und kognitiven Prozessen aus? Der Weg ist damit offen für weitere multidisziplinäre Forschung, die molekulare Biologie, Biophysik, Elektrophysiologie und sogar computational neuroscience vereint. Fazit Die Identifikation von zwei verschiedenen Übertragungsstellen innerhalb einzelner Synapsen revolutioniert unser Verständnis der synaptischen Kommunikation. Silenceable Sites sind für die erfahrungsabhängige Stärkung zuständig, während idle-able Sites als essentielle Module synaptischer Homöostase fungieren. Gemeinsam sorgen sie für die Effizienz, Flexibilität und Stabilität neuronaler Netzwerke.

Dieses differenzierte Modell erweitert das Konzept der synaptischen Plastizität, unterstreicht die Komplexität der neuronalen Informationsverarbeitung und bietet vielversprechende Perspektiven für Neurowissenschaften und medizinische Anwendungen.