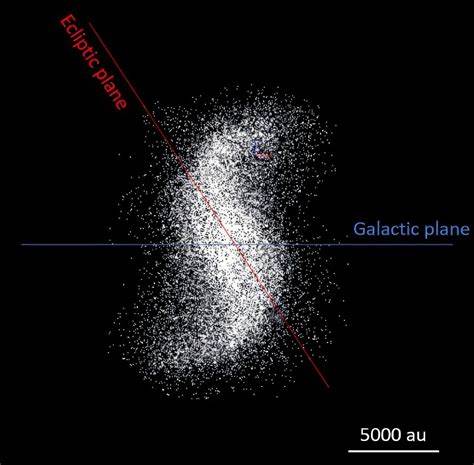

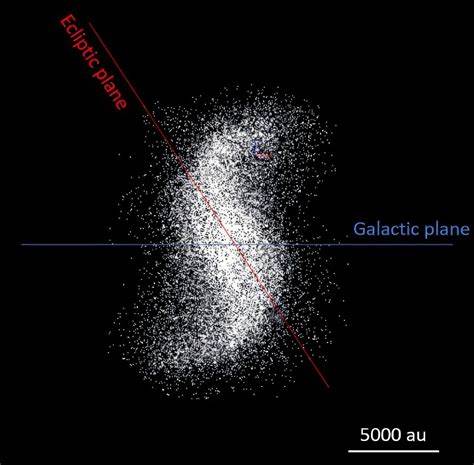

Die Oortsche Wolke, benannt nach dem niederländischen Astronomen Jan Hendrik Oort, ist eine hypothetische, kugelförmige Ansammlung von eisigen Körpern, die unser Sonnensystem umgibt. Sie erstreckt sich weit über die Umlaufbahn der Planeten hinaus und wird als Quelle für die langperiodischen Kometen betrachtet, die hin und wieder im inneren Sonnensystem sichtbar werden. Trotz ihrer immensen Entfernung und ihrer schwer fassbaren Natur ist die Oortsche Wolke von großem Interesse für Astronomen, da sie wertvolle Informationen über die Entstehung und Entwicklung unseres Sonnensystems enthält. Kürzlich gewonnene Erkenntnisse deuten nun auf die Existenz einer Spiralstruktur im inneren Bereich dieser Wolke hin – eine faszinierende Entdeckung, die unser Bild von der Dynamik in diesem isolierten Bereich des Weltraums revolutionieren könnte. Die Idee einer Spiralstruktur in der inneren Oortschen Wolke ist sowohl überraschend als auch bedeutend.

Die Oortsche Wolke wurde traditionell als eine relativ gleichmäßige Ansammlung von Objekten betrachtet, die gravitativ an die Sonne gebunden sind. Doch neueste Computermodelle und detaillierte Analysen kosmischer Objekte legen nahe, dass es innerhalb dieser Wolke nicht nur eine diffuse Verteilung gibt, sondern möglicherweise eine komplexe Formation, die spiralförmig angeordnet ist. Eine solche Struktur könnte auf die gravitativen Wechselwirkungen mit nahe gelegenen Sternen, galaktischen Gezeiten oder sogar auf mögliche bisher unbekannte Einflussgrößen im interstellaren Raum zurückzuführen sein. Die Entdeckung dieser spiralförmigen Formation beruht auf hochpräzisen Beobachtungen von langperiodischen Kometen und der Analyse ihrer Bahnparameter. Diese Kometen gelten als Botschafter der Oortschen Wolke, da sie aus dieser Region stammen.

Ihre Bahnen geben Aufschluss über die Verteilung der Materie in der Wolke. Das Muster stimmt nicht mehr nur mit einer zufälligen Wolkenverteilung überein, vielmehr deuten die Daten auf eine gewisse Ordnung hin, die im Rahmen einer Spiralstruktur interpretiert wird. Das bedeutet, dass die Oortsche Wolke dynamisch komplexer ist als zuvor angenommen. Eine Spiralstruktur innerhalb des inneren Oortschen Wolkenbereichs stellt auch neue Fragen zu den Prozessen innerhalb unseres Sonnensystems, aber auch im galaktischen Umfeld, in welchem es eingebettet ist. Die Untersuchung, wie solch eine Struktur entstehen kann, führt Astronomen zu Theorien über gravitative Einflüsse, etwa durch Passagen naher Sterne oder durch die gravitativ bedingten Beschleunigungen, die durch die Masseverteilung in unserer Milchstraße verursacht werden.

Diese Einflüsse könnten bestimmte Regionen innerhalb der Oortschen Wolke anisotrop und spiralartig formen. Diese dynamische Struktur ist zudem wichtig, um das Verhalten von Kometen besser zu verstehen. Da sie ihre Umlaufbahnen beeinflusst, könnte die Spiralformation erklären, warum manche Kometen überraschend ins innere Sonnensystem bewegen, während andere stabil in der äußeren Wolke verbleiben. Das Wissen um eine solche Struktur könnte damit künftig bei der Vorhersage von Kometenbewegungen und möglichen Einschlägen eine wichtige Rolle spielen. Die Erforschung der Oortschen Wolke ist jedoch mit erheblichen Herausforderungen verbunden.

Aufgrund der enormen Distanz, die in Zehntausenden astronomischen Einheiten gemessen wird, sind direkte Beobachtungen kaum möglich. Deshalb sind Wissenschaftler auf indirekte Methoden angewiesen, beispielsweise die Analyse der Bahnen von Kometen, Messungen von kosmischem Staub oder auf ältere Daten, die durch Raumsonden gesammelt wurden. Neue Techniken in der Astrometrie und fortschrittliche Algorithmen für numerische Simulationen ermöglichen inzwischen immer präzisere Einblicke in diese schwer beobachtbare Region. Die Entdeckung und Untersuchung der Spiralstruktur kann auch Impulse für zukünftige Missionen geben. Langfristig könnten unbemannte Raumfahrzeuge darauf ausgelegt werden, in die Oortsche Wolke vorzudringen, um direkt Daten zu sammeln.

Solche Missionen wären bisher technisch sehr aufwendig, könnten aber durch die neuen Erkenntnisse aus Forschung und Simulation gezielter geplant und umgesetzt werden. Neben der wissenschaftlichen Bedeutung besitzt die Spiralstruktur in der Oortschen Wolke auch eine kulturelle und philosophische Dimension. Sie erweitert unseren Horizont und zeigt, wie komplex und dynamisch selbst die entferntesten Teile unseres Sonnensystems sind. Dieses neue Verständnis unterstreicht, dass unser kosmisches Umfeld kein statischer, sondern ein lebendiger Raum ist, der von vielfältigen Kräften geprägt wird. Zusätzlich stellt die Spiralstruktur ein wichtiges Argument gegen die Vorstellung eines perfekten ruhigen Ortes außerhalb der Planetenbahnen dar.

Stattdessen offenbart sich die Region als ein dynamisches System, dessen Veränderungen unmittelbare Auswirkungen auf das Innere unseres Sonnensystems haben können. Erkenntnisse, die aus dieser Forschung gewonnen werden, könnten helfen, Risiken besser abzuschätzen, die durch Kometeneinschläge ausgelöst werden, und damit auch Elemente der planetaren Verteidigung stärken. In der Summe stellt die Entdeckung einer Spiralstruktur in der inneren Oortschen Wolke einen bedeutenden Fortschritt für die Astronomie und das Verständnis unseres kosmischen Umfelds dar. Sie gibt wertvolle Hinweise auf die Entstehung, Entwicklung und Dynamik von Objekten am Rand unseres Sonnensystems. Diese Einsichten werden in der Lage sein, künftige Forschungen zu leiten, Hypothesen zu überprüfen und die kosmische Geschichte unseres Heimatsterns umfassender zu erfassen.

Das Universum, mit all seinen scheinbar verborgenen Strukturen, erinnert uns daran, dass es stets neue Horizonte zu entdecken gibt.