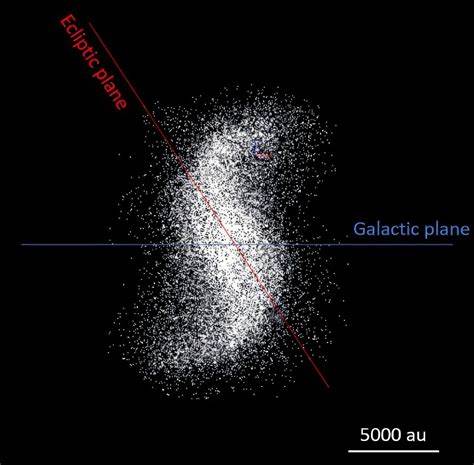

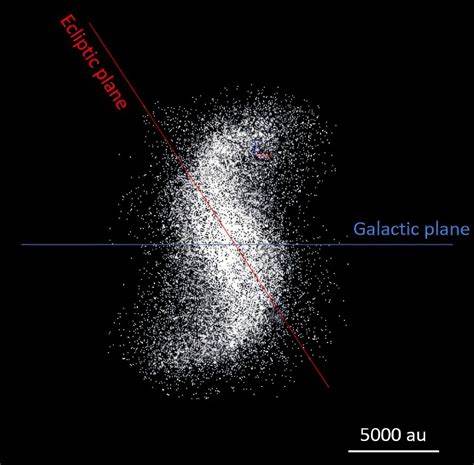

Die Oortsche Wolke gehört zu den geheimnisvollsten Regionen unseres Sonnensystems. Sie umgibt die Sonne in einer enormen Entfernung und stellt die Heimat vieler eisiger Himmelskörper dar, die als Quellen für langperiodische Kometen gelten. Besonders interessant ist dabei die innere Oortsche Wolke, ein Bereich, der näher an der Sonne liegt als die äußere Oortsche Wolke, aber dennoch weit entfernt im Randbereich unseres Sonnensystems. Jüngste Forschungen haben Hinweise auf eine überraschende Spiralstruktur innerhalb der inneren Oortschen Wolke geliefert, die weitreichende Konsequenzen für unser Verständnis der gravitativen Einflüsse und dynamischen Prozesse in dieser Region haben könnten. Diese Entdeckung eröffnet ein neues Kapitel in der Erforschung der komplexen Strukturen, die jenseits der Planeten unsere kosmische Nachbarschaft prägen.

Traditionell wurde die Oortsche Wolke als weitgehend sphärisch und isotrop betrachtet, eine kugelförmige Hülle aus Milliarden von eisigen Objekten, die von der Sonnenmasse gravitiv gebunden sind. Diese Theorie wurde über Jahrzehnte durch Beobachtungen von langen, langsam vorbeiziehenden Kometen gestützt, die auf Bahnparametern basieren, welche auf eine Herkunft aus einer diffusen, kugelförmigen Quelle deuten. Doch die Identifizierung spiralförmiger Bewegungen und Verteilungen innerhalb der inneren Oortschen Wolke spricht für eine weitaus komplexere und dynamischere Struktur, als bisher angenommen. Die Entstehung einer Spiralstruktur in dem sonst als statisch angesehenen Bereich der inneren Oortschen Wolke wirft Fragen nach den verursachenden Kräften auf. Eine plausible Erklärung liegt im gravitativen Einfluss benachbarter Sterne, die in der Vergangenheit nahe an unserem Sonnensystem vorbeigeflogen sind, sowie in der Wirkung der galaktischen Gravitation.

Diese äußeren Kräfte wirken als mechanische Impulse, die Eisobjekte in der Oortschen Wolke durcheinanderwirbeln und dabei kooperative Bewegungsmuster wie Spiralen erzeugen können. Insbesondere Passagen naher Sterne können Arten von Resonanzen und Dichtewellen hervorrufen, ähnlich wie Spiralgalaxien, die eine charakteristische Spiralform ausbilden. Zusätzlich spielt die Rotation der Milchstraße eine wichtige Rolle. Das Sonnensystem bewegt sich mit hoher Geschwindigkeit durch den interstellaren Raum und fühlt die Wirkungen der Gesamtgravitation der galaktischen Scheibe. Diese gravitativen Kräfte wirken auf die Objekte der Oortschen Wolke und können Spannungen erzeugen, die sich langfristig als spiralige Strukturen manifestieren.

Auch der galaktische Gezeiten-Effekt, der die formverändernden Kräfte erfassen und erklären kann, trägt entscheidend zu den beobachteten Sequenzen in der Verteilung bei. Die Entdeckung einer Spiralstruktur in der inneren Oortschen Wolke ist nicht nur eine theoretische Kuriosität, sondern hat auch direkte Auswirkungen auf die Dynamik von Kometen und Kleinobjekten, die ins innere Sonnensystem gelangen. Ein besseres Verständnis dieser Struktur kann erklären, warum bestimmte Kometenbahnen häufiger oder in charakteristischen Gruppen auftreten und wie langfristige Umlaufbahnen durch gravitative Wechselwirkungen geformt werden. Dadurch ergeben sich auch Rückschlüsse auf die Geschichte der Sonnensystementwicklung und potenzielle zukünftige Objekte, die unser Beobachtungsspektrum beeinflussen. Darüber hinaus eröffnet die spiralige Morphologie neue Einblicke in die Prozesse der Sternentstehung und die Auswirkung äußerer Kräfte auf planetare Systeme.

Die Oortsche Wolke, als Außenposten der Solargravitation, dient als Schnittstelle zwischen dem Sonnensystem und dem galaktischen Raum. Ihre spiralförmigen Muster könnten Hinweise darauf geben, wie das Sonnensystem mit seiner galaktischen Umgebung interagiert. Das Spektrum der Einflüsse reicht von Vorstößen interstellarer Materie bis hin zu möglichen Einflüssen nahegelegener Sternhaufen und Dunkelmateriestrukturen. Forschungsmethoden zur Erkennung solcher Strukturen basieren zum Teil auf Bewegungssimulationen und computergestützten Modellen, die die gravitativen Interaktionen im Langzeitbereich nachbilden. Satellitendaten und Beobachtungen von Kometen und anderen kleinen Körpern dienen als Basis, um Hypothesen über die Verteilung der Objekte in der inneren Oortschen Wolke zu bestätigen.

Fortschritte in der Astrophysik und Interessen der Weltraumforschung leisten dazu einen wichtigen Beitrag. Auch die mögliche Interaktion zwischen der Oortschen Wolke und dem interstellaren Medium trägt zur Formgebung dieser Spiralstruktur bei. Vorstöße durch interstellare Teilchenströme und Magnetfelder erzeugen Druck auf die Wolke und arbeiten zusammen mit der gravitativen Einflussnahme, um komplexe Muster in der Verteilung der Objekte zu erzeugen. Solche Effekte sind nötig, um die beobachtete Anisotropie und Aggregation in spiralnahen Bahnen im Detail zu erklären. Letztendlich kann die Erkenntnis einer Spiralstruktur in der Oortschen Wolke als paradigmatischer Wandel in unserem Verständnis der Randzonen des Sonnensystems betrachtet werden.

Die Region, die lange Zeit als eher passiver Reservoirbereich von Kometen galt, entwickelt sich zu einem aktiven Schauplatz dynamischer Prozesse, die eng mit der Geschichte und Zukunft unseres galaktischen Kontextes verknüpft sind. Diese neue Perspektive motiviert weitere Forschung und Beobachtungen, vor allem mittels moderner Teleskope und Weltraummissionen, die gezielt die Randgebiete des Sonnensystems ansteuern. Das Aufspüren und ausführliche Studium der spiralförmigen Muster könnten wertvolle Daten über die Massenverteilung, Zusammensetzung und Entwicklung der Oortschen Wolke liefern. Auch planetenbildende Prozesse in der frühen Phasen des Sonnensystems könnten dadurch nachgezeichnet werden. Zusammenfassend steht fest, dass die Entdeckung dieser Spiralstruktur im inneren Oortschen Wolke ein bedeutender Schritt hin zu einem tieferen Verständnis eines der rätselhaftesten und entlegensten Bestandteile unseres Sonnensystems ist.

Sie zeigt, dass selbst in scheinbar ruhigen und abgelegenen Regionen komplexe physikalische Prozesse ablaufen, die langfristig auch unser Wissen über Kometen, interstellare Wechselwirkungen und astronomische Dynamiken stark bereichern. Die Zukunft der Forschung verspricht weitere spannende Einblicke in diese faszinierende Welt außerhalb der bekannten Planetenbahnen.