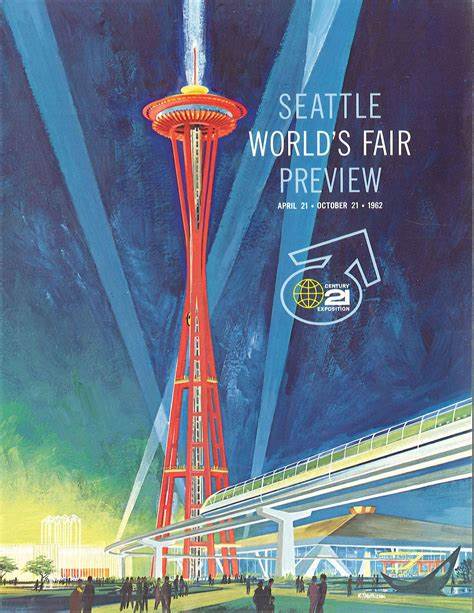

Die Faszination der Weltausstellungen, auch bekannt als Expos, ist seit über einem Jahrhundert ein Spiegelbild des technologischen Fortschritts, kulturellen Austauschs und der globalen Visionen für eine bessere Zukunft. Einst waren sie riesige Events, die Millionen von Besuchern aus aller Welt anzogen, nationale Errungenschaften zeigten und den Optimismus der Menschheit feierten. Doch wie sieht die Welt der Weltausstellungen heute aus und wo findet die nächste internationale Messe statt? Ein Blick auf die Geschichte, den Wandel und die Zukunft dieser bedeutenden Veranstaltungen gibt Aufschluss. In der Mitte des 20. Jahrhunderts galten Weltausstellungen als Höhepunkt der Innovation und des kulturellen Miteinanders.

Die World’s Fair 1964 in New York war ein solcher Meilenstein. Mit über 50 Millionen Besuchern war sie nicht nur eine der größten ihrer Art, sondern weit mehr als nur eine touristische Attraktion – sie war ein Symbol für eine gemeinsame, hoffnungsvolle Zukunft. Städte auf der ganzen Welt nutzten solche Feste als Plattformen, um ihre technische und kulturelle Leistungsfähigkeit zu demonstrieren. Die Expo 67 in Montreal wiederum wurde berühmt für ihre architektonischen Wunder und innovative Präsentationen. Doch die Stimmung hat sich gravierend verändert.

Die Phase der grenzenlosen Optimismus scheint einem nüchterneren und pragmatischeren Zugang gewichen zu sein. Heute fokussieren sich die Expos zunehmend auf drängende globale Herausforderungen wie Gesundheit, Umwelt, Ernährung und nachhaltige Technologien. Ein aktuelles Beispiel dafür ist die Expo 2025 in Osaka, Japan. Während diese Veranstaltung eine breite Palette an Pavillons aus verschiedenen Ländern präsentiert und kulturelle Darbietungen bietet, liegt ihr offizieller Themenfokus auf dem Schutz von Leben und Gesundheit – von Hygiene über Ernährung bis hin zu Prävention von Krankheiten. Diese Änderung in der Ausrichtung spiegelt die gestiegene Komplexität und Ernsthaftigkeit der globalen Probleme wider, mit denen wir konfrontiert sind.

In Zeiten geopolitischer Spannungen, ökologischer Krisen und gesellschaftlicher Unsicherheiten mag leicht die Sehnsucht geweckt werden nach den alten, verheißungsvollen Botschaften der historischen Weltausstellungen. Doch die neuen Expos versuchen, pragmatischere Antworten zu bieten und die Aufmerksamkeit der Welt auf nachhaltige Entwicklungen zu lenken. Ein kritischer Blick zeigt allerdings auch, warum die Glanzzeit der Weltausstellungen in einigen Teilen der Welt wie Nordamerika vorüber ist. Die 1964er Messe in New York, trotz beachtlicher Besucherzahlen, wurde finanziell zum Desaster. Intrigen, Korruption und bürokratische Hürden trübten das Bild und ließen die Bereitschaft sinken, sich erneut auf derart große Projekte einzulassen.

Die globale Regulierungsbehörde Bureau International des Expositions (BIE) hat zudem keine Ausstellungen in den USA seit Jahrzehnten genehmigt. Stattdessen verlagert sich der Fokus der Expos auf Austragungsorte wie Dubai, Osaka und Riyadh – Orte, die bereit sind, Konzepte mit strengen Vorgaben umzusetzen und gleichzeitig moderne Infrastruktur anzubieten. Dabei sind die Weltausstellungen nicht nur einmalige Events, sondern hinterlassen bleibende architektonische und kulturelle Spuren. Ein Beispiel ist der majestätische Palace of Fine Arts in San Francisco, der aus der Panama-Pacific International Exposition 1915 hervorging und bis heute als Symbol für die Kunst und Visionen jener Zeit gilt. Ebenso entstand die Golden Gate International Exposition 1939 im Zusammenhang mit der Fertigstellung des Golden Gate Bridges, was wiederum zeigt, wie eng solche Großereignisse mit städtischer und nationaler Entwicklung verbunden sind.

Darüber hinaus waren Weltausstellungen auch oft Orte der musikalischen und kulturellen Innovationen. So entstand beim New Yorker World’s Fair der Disney-Song „It’s a Small World“, der eine Botschaft der Verbundenheit und Hoffnung vermittelte. Solche kulturellen Highlights prägten das kollektive Bewusstsein und stärkten das Gefühl weltweiter Gemeinschaft. Mittlerweile wirken viele Großstädte allerdings von einer solchen positiven Dynamik entfremdet. Die heutigen Herausforderungen in der Planung und Durchführung von Expos sind enorm.

Neben logistischen und finanziellen Hindernissen spielen politische Interessen sowie die Suche nach nachhaltigen Lösungen eine große Rolle. Die hohen Kosten und Risiken schrecken viele Veranstalter ab, wohingegen der gesellschaftliche Nutzen oft schwer zu beziffern ist. Dennoch sind die Expos nach wie vor relevant, auch wenn sich die Ziele und Formate geändert haben. Sie bieten einerseits eine Bühne für den Austausch von Innovationen, andererseits fördern sie das kulturelle Verständnis zwischen Ländern. Die Expo 2020 in Dubai etwa präsentierte eindrucksvoll Zukunftstechnologien und setzte ein starkes Zeichen für internationale Zusammenarbeit in einer vielfältigen Region.

Zukunftsweisend ist auch die Expo 2030 in Riyadh, Saudi-Arabien, deren Motto „Together for a Foresighted Tomorrow“ lautet und damit auf vorausschauendes Handeln und gemeinsames Engagement setzt. Zwar mögen manche den Begriff „foresighted“ als konservativ empfinden, doch er reflektiert den Zeitgeist einer Ära, in der nachhaltige Entwicklung und Verantwortung gegenüber kommenden Generationen an erster Stelle stehen. Die Debatte darum, ob Weltausstellungen wieder mehr Optimismus und Lebensfreude vermitteln sollten, bleibt offen. Viele wünschen sich eine Rückkehr zu den großen Visionen, die einst das Konzept prägten – eine globale Feier der Menschheit, getragen von Hoffnung und Fortschrittsglauben. Doch die Realität verlangt heute häufig nach nüchterneren Themen und pragmatischen Lösungen.

Gleichzeitig darf nicht vergessen werden, dass die Expos weiterhin wichtige Impulse geben können – sei es durch bahnbrechende Technik, den Austausch kultureller Vielfalt oder als Katalysator für städtische Entwicklung. Für Städte und Länder bedeuten Expos auch die Chance, beeindruckende Infrastrukturprojekte voranzutreiben, durch die langfristig der Standort gestärkt wird. Spannend ist dabei, wie sich unterschiedliche Regionen den Herausforderungen stellen, innovative Ideen hervorbringen und mit welch großem Aufwand die Weltgemeinschaft zusammenkommt. Die Zukunft der Weltausstellungen wird wahrscheinlich eine Mischung aus Bewahrung tradierter Werte und Reformierung neuer Themen sein. Der Balanceakt zwischen Visionen und Realität, zwischen Optimismus und Pragmatismus ist anspruchsvoll.

Dennoch ist klar, dass Veranstaltungen dieses Formats auch im 21. Jahrhundert wichtige Plattformen bleiben, um globale Themen zu diskutieren und Gemeinschaft zu formen. Wer wissen möchte, wo auf der Welt die nächsten großen Expos stattfinden, der schaut aktuell nach Japan mit Osaka, für 2025, und Saudi-Arabien mit Riyadh, für 2030. Auch Dubai hat vor kurzem bewiesen, wie man mit modernen Mitteln und einem breitgefächerten Programm eine internationale Bühne schaffen kann, die sowohl Spaß bietet als auch wichtige Zukunftsfragen aufgreift. Zusammengefasst zeigen Weltausstellungen heute mehr denn je, wie eng Innovationskraft, Kultur, Politik und soziale Verantwortung miteinander verflochten sind.

Sie sind Spiegelbilder unserer Zeit und vielversprechende Gelegenheiten, gemeinsam an der Zukunft zu bauen – mit allen Hoffnungen, Herausforderungen und Chancen, die das mit sich bringt. Die Frage nicht mehr nur »Wo auf der Welt findet die nächste Weltausstellung statt?«, sondern auch »Wie wird sie unsere Welt verändern?« bleibt dabei spannender denn je.