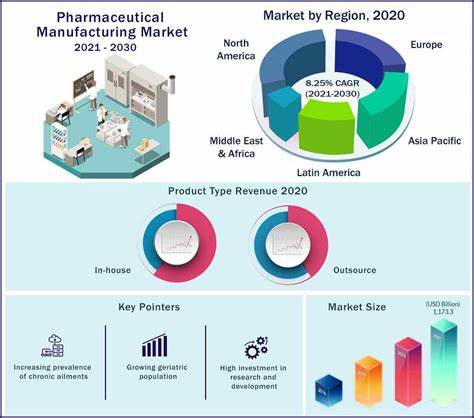

Die Pharmabranche in den USA steht vor einer wegweisenden Phase mit milliardenschweren Investitionen zur Erweiterung und Neuausrichtung der Produktionskapazitäten. Große Unternehmen wie Johnson & Johnson und Eli Lilly kündigten Anfang 2025 umfassende Ausbauprojekte an, die zusammengenommen Investitionen von über 100 Milliarden Dollar umfassen. Diese Ambitionen folgen auf jahrelange Planung und Reaktion auf tiefgreifende Veränderungen in der globalen Lieferkette und den Marktanforderungen. Gleichzeitig bringen sie Herausforderungen mit sich, die sich auf Kostenstrukturen und zeitliche Rahmenpläne auswirken. Der Hintergrund für diese Investitionswelle liegt im wachsenden Bewusstsein für die Risiken internationaler Herstellungsnetzwerke.

Die COVID-19-Pandemie offenbarte die Anfälligkeit global verteilter Lieferketten schwerwiegend. Engpässe bei wichtigen Rohstoffen und Wirkstoffen führten zu Verzögerungen in der Medikamentenversorgung und zwangen viele Pharmaunternehmen, ihre Produktionsstrategie zu überdenken. Die Sicherheit und Zuverlässigkeit der pharmazeutischen Versorgungskette stehen daher weit oben auf der Agenda. Der Trend geht hin zur Regionalisierung und zum Re-Shoring, also dem Zurückholen der Produktion in die USA, um Abhängigkeiten von ausländischen Produktionsstätten zu minimieren. Neben den pandemiebedingten Herausforderungen spielen auch demografische und marktbezogene Faktoren eine entscheidende Rolle.

Die alternde Bevölkerung in den USA und anderen Industrieländern sorgt für eine steigende Nachfrage nach pharmazeutischen Produkten. Chronische Erkrankungen nehmen zu, wodurch der Verbrauch vieler Medikamente langfristig wächst. Zudem führen Patentabläufe bei innovativen Arzneimitteln zu einer höheren Forschungs- und Entwicklungsaktivität, was wiederum neue Produktionskapazitäten für generische und spezielle Medikamente erfordert. Die pharmazeutischen Hersteller reagieren auf diese Entwicklungen mit langfristigen Investitionsplänen, um die steigende Nachfrage bedienen zu können. Eine aktuelle Triebfeder für die beschleunigten Investitionen ist zudem die politische Lage, insbesondere die Androhung von Zöllen auf importierte Arzneimittelkomponenten durch die Regierung unter Donald Trump.

Obwohl viele der Projekte seit Jahren in Planung sind und der Einfluss der angekündigten Zölle nicht überschätzt werden sollte, wirken sie als zusätzlicher Anreiz, um Produktionsstätten früher als geplant zu errichten. Diese strategische Vorratsplanung zielt darauf ab, die Kosten durch mögliche Importzölle zu vermeiden und gleichzeitig die Versorgungssicherheit zu erhöhen. Die Umsetzung der milliardenschweren Investitionspläne ist jedoch mit erheblichen Herausforderungen verbunden. An erster Stelle stehen die hohen Kosten für den Bau und die Ausstattung neuer Produktionsanlagen, die zunehmend komplexer und technikspezifischer werden. Hightech-Labore, automatisierte Fertigungslinien und strenge Compliance-Anforderungen erfordern hohe Anfangsinvestitionen.

Darüber hinaus wirkt sich der Fachkräftemangel in der Life-Science-Branche aus, insbesondere bei qualifizierten Ingenieuren, Technikern und Produktionsmitarbeitern. Dieser Personalmangel kann die geplanten Bau- und Inbetriebnahmezeiten verlängern und zusätzliche Kosten verursachen. Zudem spielen regulatorische Hürden eine wichtige Rolle. Die Arzneimittelproduktion unterliegt strengen Auflagen hinsichtlich Qualität, Sicherheit und Umweltschutz. Die Genehmigungsverfahren für neue Anlagen und Produktionslinien nehmen Zeit in Anspruch und erfordern umfangreiche Dokumentationen.

Auch lokale Umweltvorschriften können zu Verzögerungen führen, wenn beispielsweise Abwasserentsorgung oder Emissionsschutzmaßnahmen realisiert werden müssen. Diese regulatorischen Anforderungen erhöhen die Komplexität der Projekte und bilden oftmals unbekannte Risiken für Zeitpläne und Budgets. Ein weiterer Aspekt sind die globalen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Rohstoffpreise unterliegen Schwankungen, die sich auf die Herstellungskosten auswirken. Logistikengpässe und internationale Handelskonflikte können Lieferketten zusätzlich belasten, auch wenn der Trend zum Re-Shoring vorrangig den US-Markt fokussiert.

Die Abwägung zwischen globaler Nähe zu Rohstoffquellen und lokaler Produktion stellt Unternehmen vor strategische Entscheidungen, die langfristige Folgen haben. Die vorgenannten Herausforderungen wirken sich auf die Zeitpläne aus. Laut Experten dauert die Planung, Genehmigung und der Bau einer neuen Produktionsstätte meist drei bis fünf Jahre. Auch bereits begonnene Ausbauvorhaben können durch unvorhergesehene Komplikationen verzögert werden. Somit ist trotz der vielen Versprechen mit mittelfristigen Verzögerungen zu rechnen, was wiederum die Versorgungssicherheit beeinträchtigen kann, sollte die Nachfrage schneller wachsen als erwartet.

Die industriellen Entscheidungsträger suchen nach innovativen Lösungen, um diesen Herausforderungen zu begegnen. Investitionen in Digitalisierung und Automatisierung können die Effizienz erhöhen und die Produktionskapazitäten flexibler gestalten. So ermöglichen sogenannte Smart Factories eine engmaschige Überwachung aller Produktionsschritte und eine schnellere Reaktion auf Marktänderungen. Solche technologische Fortschritte können langfristig die Kosten senken und helfen, Bau- und Inbetriebnahmezeiten zu verkürzen. Zudem gewinnt die Zusammenarbeit zwischen Pharmaunternehmen, Zulieferern, Bauunternehmen und Regulierungsbehörden an Bedeutung.

Ein koordiniertes Vorgehen kann Genehmigungsverfahren beschleunigen und Planungssicherheit erhöhen. Öffentliche Förderprogramme, wie sie bereits in Teilen der USA existieren, könnten weitere Impulse geben, um die Investitionen zu erleichtern und die nötigen Arbeitskräfte auszubilden. Gesellschaftlich betrachtet hat die Rückverlagerung der Pharmaherstellung in die USA positive Effekte auf die nationale Wirtschaft. Neue Produktionsstandorte bedeuten die Schaffung hochqualifizierter Arbeitsplätze und unterstützen die wirtschaftliche Stabilität von Regionen. Zudem verkürzen kürzere Lieferwege die Abhängigkeit von internationalen Märkten, was nicht nur die Versorgungssicherheit erhöht, sondern auch ökologische Vorteile durch geringere Transportwege mit sich bringt.

![ChatGPT: H1 2025 Strategy [pdf]](/images/5C21D689-B099-4A2B-8E74-6F111D84BE15)