Der Klimawandel zählt zu den größten globalen Herausforderungen unserer Zeit. Um die Erderwärmung zu verlangsamen und die Ziele des Pariser Abkommens zu erreichen, wird neben der Reduktion von Treibhausgasemissionen auch die aktive Entfernung von CO₂ aus der Atmosphäre zunehmend wichtig. Eine innovative und zugleich natürliche Methode, um das im Übermaß vorhandene Kohlendioxid nachhaltig zu reduzieren, liegt in der Optimierung von Wurzelsystemen landwirtschaftlicher Nutzpflanzen. Durch die Skalierung solcher Pflanzen mit verbesserten Wurzeln kann Kohlenstoff langfristig im Boden gespeichert und so die Atmosphäre entlastet werden.Der Boden spielt als natürlicher Kohlenstoffspeicher eine bedeutende Rolle im globalen Kohlenstoffkreislauf.

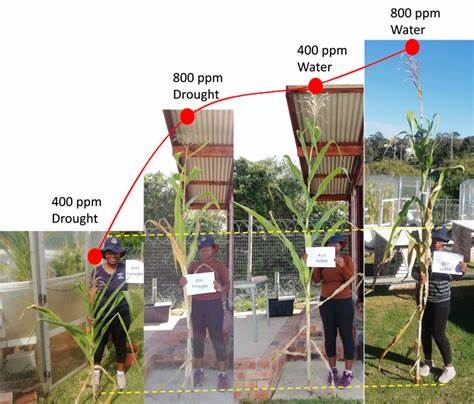

Pflanzen nehmen über die Photosynthese CO₂ aus der Luft auf und nutzen die darin enthaltene Energie zur Produktion von Biomasse. Ein vielfach unterschätzter Teil dieser Biomasse steckt unter der Erde in den Wurzeln. Wurzeln können einen großen Anteil des organischen Materials im Boden ausmachen, das wiederum zu Humus und anderen stabilen Kohlenstoffverbindungen umgewandelt wird. Durch die Verbesserung und Vergrößerung des Wurzelsystems kann wesentlich mehr Kohlenstoff in tiefe Bodenschichten transportiert werden, die weniger anfällig für rasche Zersetzung und Freisetzung von CO₂ sind.Die Forschung hat in den letzten Jahren gezeigt, dass bestimmte genetische Eigenschaften zu stärkeren, tieferen oder ausgedehnteren Wurzeln führen können.

Diese Eigenschaften lassen sich durch Züchtung, Genom-Editierung oder gezielte Auswahl von Sorten mit verbesserten Wurzelmerkmalen verstärkt in Nutzpflanzen integrieren. Zudem können neue agronomische Praktiken und Bodenschutzmaßnahmen die Wirksamkeit der Kohlenstoffsequestrierung zusätzlich erhöhen. Pflanzen, die mehr und tieferreichende Wurzeln entwickeln, fördern nicht nur die Bodenstruktur, vermindern Erosion und verbessern die Wasserspeicherung, sondern erhöhen auch die Fähigkeit des Bodens, organischen Kohlenstoff langfristig zu binden.Der großflächige Anbau solcher Kulturpflanzen bietet ein enormes Potenzial für die Kohlenstoffentnahme aus der Atmosphäre. Gerade in landwirtschaftlichen Regionen mit intensivem Ackerbau oder Monokulturen kann eine Umstellung auf Sorten mit verbesserten Wurzelsystemen einen wertvollen Beitrag zum Klimaschutz leisten.

Dabei profitieren auch Landwirte, da gesündere Böden und verbesserte Ressourcenverfügbarkeit langfristig die Erträge steigern und die Resilienz gegenüber Stressfaktoren wie Trockenheit oder Nährstoffmangel erhöhen können.Für die erfolgreiche Umsetzung dieses Konzepts sind allerdings verschiedene Voraussetzungen und Herausforderungen zu berücksichtigen. Zunächst muss die Forschung weiter vertieft werden, um das genetische Potenzial der Pflanzen und das Zusammenspiel zwischen Wurzelsystemen und Bodenmikroorganismen besser zu verstehen. Die Entwicklung widerstandsfähiger und leistungsfähiger Sorten darf nicht auf Kosten anderer agronomisch wichtiger Eigenschaften gehen. Zudem bedarf es geeigneter Anreizsysteme und Förderprogramme, um Landwirte bei der Umstellung zu unterstützen und Akzeptanz zu schaffen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die ökologische Nachhaltigkeit. Das gezielte Fördern von Wurzelsystemen darf nicht zu unerwünschten Nebeneffekten wie einem übermäßigen Wasserverbrauch oder einer Verschiebung von Nährstoffkreisläufen führen. Deshalb müssen neue Anbaumethoden ganzheitlich betrachtet und im Zusammenspiel mit nachhaltiger Bodenbewirtschaftung umgesetzt werden. Die Integration von Zwischenfrüchten, Fruchtfolgen und minimaler Bodenbearbeitung kann die Kohlenstoffspeicherung zusätzlich fördern und die agrarökologischen Vorteile der verbesserten Wurzelsysteme verstärken.Zudem bietet die Kombination mit modernen Monitoring-Technologien und digitalen Landwirtschaftslösungen neue Möglichkeiten, um die Auswirkungen der verbesserten Wurzelsysteme auf die CO₂-Bindung präzise zu erfassen, zu steuern und zu optimieren.

Satellitenbilder, Bodenanalysen und KI-gestützte Entscheidungshilfen können Landwirten helfen, gezielt Flächen und Sorten auszuwählen, die die größte Wirkung entfalten. So kann die Skalierung dieses Ansatzes effektiv vorangetrieben und gleichzeitig sichergestellt werden, dass ökologische und wirtschaftliche Ziele in Einklang stehen.Die gesellschaftliche Bedeutung dieser Entwicklung ist groß. Die Entfernung von atmosphärischem CO₂ über die Landwirtschaft verbindet Umwelt- und Klimaschutz mit Ernährungssicherung und ländlicher Entwicklung. Es entsteht eine Win-win-Situation, bei der gleichzeitig der Humusgehalt verbessert, die Biodiversität gefördert und die Resilienz gegenüber Klimafolgen gestärkt wird.

Insbesondere in Ländern mit großen Agrarflächen und begrenztem Zugang zu teuren technischen CCS-Verfahren bietet der agrarische Kohlenstoffspeicher eine kostengünstige und dezentrale Lösung.Nicht zuletzt kann der Ausbau von Kulturen mit verbesserten Wurzeln auch in internationalen Klimastrategien und Emissionshandelssystemen berücksichtigt werden. Zertifizierungen und Anreize für Kohlenstoffsenken in der Landwirtschaft schaffen zusätzliche Motivation für Landwirte, in diese Technologien zu investieren. Somit entsteht eine Brücke zwischen Wissenschaft, Politik und Praxis, die dazu beiträgt, die globalen Klimaziele greifbarer und umsetzbar zu machen.Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Skalierung von Kulturpflanzen mit optimierten und effektiven Wurzelsystemen eine vielversprechende und innovative Methode darstellt, um atmosphärisches CO₂ langfristig zu binden und so aktiv zum Klimaschutz beizutragen.

Sie bietet eine natürliche, nachhaltige und ökonomisch attraktive Alternative zu technischen Lösungen und kann gleichzeitig viele weitere positive Effekte auf die landwirtschaftliche Produktion und die Umwelt entfalten. Um dieses Potenzial auszuschöpfen, bedarf es weiterer intensiver Forschung, vernetzter Förderprogramme und vor allem der Bereitschaft der gesamten Gesellschaft, Landwirtschaft als zentralen Klimafaktor neu zu denken. Die Zukunft der CO₂-Reduktion kann somit auch im Boden beginnen – verborgen in den Wurzeln der Pflanzen, die unsere Ernährung sichern und den Klimawandel bekämpfen.