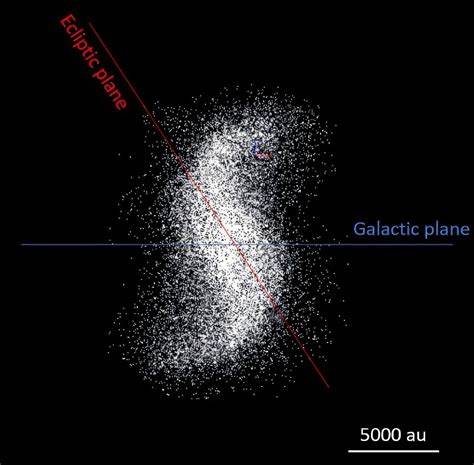

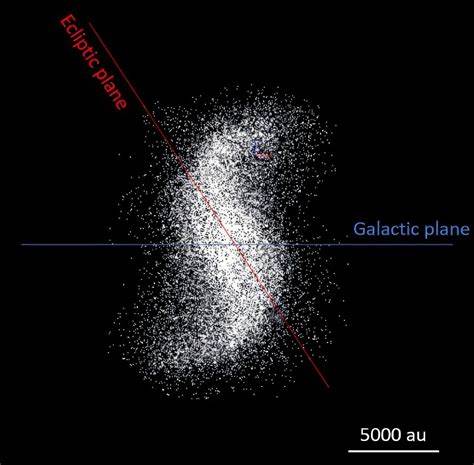

Die Oortsche Wolke, ein mysteriöser Schwarm von eisigen Körpern am äußersten Rand unseres Sonnensystems, ist für Astronomen seit Jahrzehnten ein faszinierendes Forschungsobjekt. Während die Existenz dieses gigantischen Reservoirs von Kometen seit langem theoretisch postuliert ist, bleiben viele Fragen zu ihrer genauen Struktur und Dynamik unbeantwortet. Vor kurzem wurde eine bemerkenswerte Beobachtung gemacht, die einer der entferntesten Regionen unseres Sonnensystems eine überraschend komplexe Form zuschreibt: Eine spiralartige Struktur im inneren Bereich der Oortschen Wolke. Diese Entdeckung könnte fundamentale Auswirkungen auf unser Verständnis der kosmischen Evolution, der Bildung von Kometen und der Dynamik von Sternen und Planeten haben. Die Oortsche Wolke selbst wird als ein kugelförmiger Haufen aus Milliarden von kleinen eisigen Objekten beschrieben, der sich bis zu einer Entfernung von ungefähr 100.

000 Astronomischen Einheiten (AE) von der Sonne erstreckt. Sie gilt als Hauptquelle für langperiodische Kometen, die unser Sonnensystem durchqueren. Historisch gesehen wurde die Wolke überwiegend als eher statisch und sphärisch symmetrisch interpretiert. Doch aktuelle Beobachtungen und Computermodelle zeigen immer mehr, dass viel komplexere Formen und Bewegungen möglich sind, insbesondere im inneren Bereich der Oortschen Wolke, der näher zur Sonne liegt. Die Entdeckung einer spiralartigen Struktur weist auf eine dynamische Bewegung hin, die nicht nur von der Gravitation der Sonne beeinflusst wird, sondern auch von komplexen Wechselwirkungen mit nahen Sternen, der interstellaren Materie und möglicherweise bislang unbekannten Phänomenen.

Spiralstrukturen sind im Weltall nicht ungewöhnlich; man findet sie als eindrucksvolles Muster in Galaxien, protostellaren Scheiben und sogar in einigen Planetensystemen. Doch eine solche Struktur im inneren Oortschild wurde bisher kaum vermutet, da die Erwartungen eher eine lockere, diffuse Ansammlung von Objekten suggerierten. Die Entstehung einer Spiralform könnte durch verschiedene physikalische Prozesse begünstigt werden. Zum einen könnte die Anziehungskraft nahe gelegener vorbeiziehender Sterne die Umlaufbahnen der Oort-Objekte beeinflussen und deren Verteilung in eine spiralähnliche Anordnung zwingen. Solche dynamischen Störungen könnten periodisch auftreten, wenn das Sonnensystem durch dichte Molekülwolken in der Milchstraße zieht oder durch nahe Sternvorbeiflüge gestört wird.

Zum anderen könnten magnetische Felder, die im galaktischen Umfeld präsent sind, bei der Koordination der Bewegung kleiner Partikel und Eisobjekte eine Rolle spielen. Auch das Vorhandensein von bislang unbekannten substellaren Begleitern, wie braunen Zwergen oder gar einem weiteren massereichen Körper in den äußeren Bereichen des Sonnensystems, könnte die Entstehung von spiralartigen Strukturen bedingen. Solche Hypothesen werden zurzeit intensiv mit Hilfe fortgeschrittener Simulationen und Beobachtungen geprüft. Die Erforschung dieser spiralartigen Strukturen im Oort-Nebel wirft neue Fragen zur Geschichte des Sonnensystems auf. Haben solche dynamischen Muster möglicherweise den Impuls für Perioden stark erhöhter Kometenaktivität im Inneren System gegeben? Konnte eine Spiralstruktur beim Transport von Kometen, Asteroiden oder anderen Himmelskörpern innerhalb unseres Systems eine entscheidende Rolle spielen? Ein tieferes Verständnis dieser Struktur kann wertvolle Hinweise dazu liefern, wie Kometen überhaupt in Richtung Sonne gelenkt werden und welche Faktoren dabei den entscheidenden Einfluss besitzen.

Das wiederum ist nicht nur aus wissenschaftlicher Sicht relevant, sondern auch im Hinblick auf planetare Schutzmaßnahmen. Kometeneinschläge spielten schon in der Erdgeschichte eine zentrale Rolle, wenn es um die Entwicklung der Biosphäre ging. Das Wissen um die Ursprünge und Bewegungen dieser Objekte hilft, zukünftige Risiken besser abzuschätzen. Die Erforschung der spiralartigen Strukturen ist dank moderner Technologien bedeutend vorangeschritten. Instrumente wie das Weltraumteleskop Gaia ermöglichen eine äußerst präzise Vermessung der Positionen und Bewegungen von fernen Sternen, was Rückschlüsse auf ihre Einflüsse auf die Oortsche Wolke erlaubt.

Parallel dazu entwickeln Astrophysiker computergestützte Modelle, die verschiedene Szenarien simulieren, um die Entstehung solcher Strukturen zu verstehen. Darüber hinaus könnten bald auch direkte Beobachtungen kleiner, eisiger Körper in den äußeren Sonnensystemregionen mit leistungsstarken Infrarot- und Radioteleskopen erfolgen, was die Theorien weiter untermauern oder verwerfen kann. Ein weiterer spannender Aspekt ist die mögliche Verbindung zwischen der spiralartigen Struktur und dem sogenannten „Planet Neun“-Hypothese. Diese Theorie vermutet einen bislang unentdeckten großen Planeten in den äußeren Bereichen des Sonnensystems, dessen Gravitationswirkung ungewöhnliche Umlaufbahnen von Kometen und Klumpungen kleiner Himmelskörper erklärt. Spiralstrukturen könnten tatsächlich ein indirekter Hinweis auf das Vorhandensein solch eines massiven Objekts sein.

Sollte sich diese Annahme bestätigen, würde dies eine Revolution im Verständnis des Sonnensystems auslösen und weitreichende Auswirkungen auf die Astronomie und die Suche nach extraterrestrischem Leben haben. Insgesamt steht die Entdeckung der spiralartigen Struktur im inneren Oortsche Nebel exemplarisch für die Dynamik und Lebendigkeit der Forschung im Bereich der Astronomie. Sie verdeutlicht, wie komplex und überraschend selbst Bereiche unseres Sonnensystems sein können, die bislang als relativ geheimnisvoll galten. Mit jeder neuen Beobachtung wachsen unser Wissen und die Möglichkeiten, die Geschichte unserer galaktischen Umgebung zu entschlüsseln. Die Zukunft der Erforschung der Oortschen Wolke verspricht spannende Erkenntnisse und vielleicht sogar bahnbrechende Entdeckungen, die nicht nur unser Bild vom Sonnensystem, sondern vom gesamten Universum prägen werden.

Zweifellos wird die weitere Untersuchung der spiralartigen Struktur in der inneren Oortschen Wolke eines der spannendsten Kapitel in der himmlischen Forschung bleiben.