Strace ist ein mächtiges Werkzeug für die Analyse und das Debugging von Programmen unter Linux. Es ermöglicht die Verfolgung von Systemaufrufen und Signalen, die ein Prozess während seiner Ausführung nutzt. Für Entwickler und Systemadministratoren bietet Strace unschätzbare Informationen, um Fehlerquellen schnell aufzuspüren und das Verhalten von Programmen besser zu verstehen. Besonders bei der Arbeit mit Low-Level-Programmierung, etwa ohne die Nutzung von libc oder bei der Entwicklung von Systemprogrammen, wird Strace zum unverzichtbaren Begleiter. Einer der wichtigsten Aspekte bei der Nutzung von Strace ist das gezielte Setzen von Optionen und Flags, die die Ausgabe nicht nur übersichtlicher machen, sondern auch die gesuchten Informationen schneller zugänglich machen.

Ein häufig verwendeter Befehl kombiniert zahlreiche dieser Optionen, sodass man auf einen Blick sowohl Details zu Kindprozessen als auch zu speziellen Strukturen oder Zeitmessungen erhält. So kann beispielsweise das Nachverfolgen von Kindprozessen mit der Option -f aktiviert werden, was besonders bei Programmen nützlich ist, die neue Prozesse oder Threads erzeugen. Ohne dieses Flag zeichnet Strace nur den Hauptprozess auf, was in komplexeren Situationen wichtige Details verdecken kann. Mit der Option -v werden die sonst gekürzten Strukturausgaben in voller, unabgekürzter Länge angezeigt. Dies ist vor allem dann hilfreich, wenn einzelne Argumente oder interne Werte in Systemstrukturen genau geprüft werden müssen.

Entwickler, die mit Assembly oder engen Systemaufrufen arbeiten, profitieren hier immens, da sie sehen können, ob Werte korrekt in Speicherstrukturen gelegt oder vielleicht falsch interpretiert werden. Dazu passend sorgt die Option -s für eine Steigerung der maximalen Zeichenanzahl, die aus Strings ausgelesen und dargestellt werden, was bei großen Datenstrukturen oder Dateinamen entscheidend sein kann. Die ausführliche Protokollierung der Strace-Daten in Logdateien geschieht durch -o, was die Analyse erleichtert und verhindert, dass wichtige Details durch die Flut an 콘솔-Ausgaben untergehen. Insbesondere bei der Fehleranalyse ist es oft notwendig, das Programmverhalten separat und ohne zusätzliche Ausgabe zu betrachten. Der Umgang mit Dateideskriptoren, die viele Programme involvieren, wird mit -yy optimiert.

Diese Option erweitert die Anzeige um alle verfügbaren Angaben zu den deskriptiven Informationen eines Dateideskriptors. So werden etwa bei Dateien die kompletten Pfade angezeigt oder bei Netzwerk-Sockets IP-Adressen und Ports. Für Netzwerkprogrammierer öffnet sich dadurch ein Fenster zu Verbindungen und Ressourcenzugriffen, das sonst oft im Verborgenen bleibt. Zeitbezogene Angaben helfen ebenfalls, vor allem um zeitintensive oder blockierende Systemaufrufe zu erkennen. Das -t-Flag fügt der Protokollausgabe Zeitstempel hinzu, während -T eine Messung der verbrachten Zeit innerhalb eines Systemaufrufs ermöglicht.

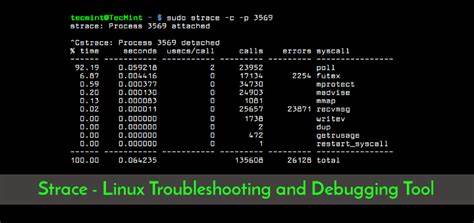

Dies dient nicht nur der Fehlerbehebung, sondern kann auch als rudimentäre Profilerweiterung dienen, die Engpässe sichtbar macht - wenngleich Strace selbst den Prozess erheblich verlangsamen kann. Wer den zeitlichen Abstand zwischen einzelnen Systemaufrufen nachvollziehen möchte, kann zudem mit -r relative Zeitstempel aktivieren. Für Entwickler, die Programme auf Architekturen ohne umfassende Dokumentation erstellen, ist die Anzeige der Systemaufrufnummern mit -n eine große Hilfe. Ebenso erlaubt -i das Anzeigen des Befehlszeigersprungs, sprich der Instruktionszeigeradresse zum Zeitpunkt des Systemaufrufs – ein entscheidendes Detail bei der Fehlersuche auf Assembler-Ebene. Um am Ende der Auswertung eine Übersicht zu haben, welche Systemaufrufe in welcher Häufigkeit, mit welcher Fehlerquote oder wie viel Zeit in Anspruch genommen wurden, sorgt die Option -C für eine Zusammenfassung.

Besonders bei komplexen Programmen kann dies helfen, Trends und häufig auftretende Problemquellen schnell zu identifizieren. Besondere Möglichkeiten bietet Strace auch mit dem Drucken von Stacktraces. Wird das Programm mit Debug-Informationen kompiliert, liefern die Optionen -k oder --stack-trace Hintergrundinformationen zum Aufruf-Stack, wenn ein Systemaufruf erfolgt. Dies erleichtert das Nachvollziehen des Programmflusses erheblich, etwa in Go-Anwendungen oder anderen Hochsprachen, die eng an Systemaufrufe gebunden sind. Strace bietet außerdem die Möglichkeit, die Menge der zu überwachenden Systemaufrufe gezielt einzuschränken.

Mit der -e-Option kann man ganze Familien von Aufrufen auswählen, was die Ausgabe immens fokussiert. So lassen sich beispielsweise alle netzwerkrelevanten Aufrufe (-e t=%net) oder alle Aufrufe zur Speicherverwaltung (-e t=%mem) filtern. Darüber hinaus existiert die Option, nur erfolgreiche (-z) oder fehlgeschlagene (-Z) Systemaufrufe sichtbar zu machen, was bei der Fehlerdiagnose oft sehr hilfreich ist. Das Überwachen von bestimmten Dateipfaden ist ebenfalls möglich - mit -P wird der Fokus auf alle Systemaufrufe gelegt, die beispielsweise nur /usr/bin/ls betreffen. Ein weiterer faszinierender Aspekt von Strace liegt in der Möglichkeit, Systemaufrufe gezielt zu manipulieren oder Fehler zu simulieren.

Mit der speziellen -e inject-Option können Fehler bei bestimmten Aufrufen eingebaut werden. So lässt sich unter anderem erzwingen, dass alle Dateioperationen nach zwei erfolgreichen Versuchen absichtlich fehlschlagen. Dies ermöglicht es, robustes Programmverhalten in Fehlerfällen zu testen, ohne die tatsächliche Systemumgebung zu verändern. In den Ausgaben werden diese mit (INJECTED) gekennzeichnet und sind klar von echten Fehlern unterscheidbar. Durch die Kombination dieser Funktionen lässt sich Strace zu einem Werkzeug ausbauen, das weit über die einfache Systemaufrufbeobachtung hinausgeht.

Es wird möglich, systemnahes Debugging in einer kontrollierten und übersichtlichen Umgebung vorzunehmen, was die Entwicklungszeit verkürzt und die Qualität der Anwendungen verbessert. Besonders spannend ist Strace heute für Entwickler, die sich in moderne Low-Level-Programmierung wagen, etwa im Bereich eingebetteter Systeme, bei der Kernel-nahen Entwicklung oder bei der Erstellung eigener Bibliotheken ohne Standard-C-Laufzeit. Abschließend zeigt sich, dass der effektive Einsatz von Strace ein tieferes Verständnis des Zusammenspiels von Programmen und Betriebssystem verschafft. Die vielen Optionen erlauben eine individuelle Anpassung an die jeweilige Debugging-Situation, helfen dabei, Fehlerquellen schnell zu identifizieren und liefern wertvolle Details zur Programmstruktur und zum Ablauf. Für jeden Entwickler, der mit Linux arbeitet und seine Programme bis auf Systemaufrufebene nachvollziehen möchte, ist Strace daher ein unverzichtbares Werkzeug.

Durch das Üben und Ausprobieren der vielfältigen Funktionen, besonders in Kombination, lässt sich die Fehlersuche deutlich effizienter gestalten und der Umgang mit Linux-Systemen fundierter erlernen.