In der heutigen digitalen Ära wächst die Sorge um die psychische Gesundheit von Jugendlichen. Besonders die oftmals beklagte exzessive Nutzung von Smartphones, sozialen Medien und Videospielen führt immer wieder zu Debatten darüber, wie viel Bildschirmzeit für junge Menschen gesund ist. Während viele Maßnahmen und Richtlinien vor allem auf die Reduzierung der täglichen Nutzungsdauer abzielen, eröffnet eine neue wissenschaftliche Untersuchung einen tiefgreifenden Perspektivwechsel. Anders als bisher angenommen, ist die Dauer der Bildschirmzeit nicht das ausschlaggebende Risiko, sondern vielmehr die Art und Weise, wie Jugendliche digitale Medien nutzen – beziehungsweise die Entwicklung von Suchtverhalten im Umgang damit. Diese Erkenntnis kommt zu einem bedeutsamen Zeitpunkt, denn Suizidversuche und selbstverletzendes Verhalten unter Heranwachsenden befinden sich auf einem alarmierenden Hoch.

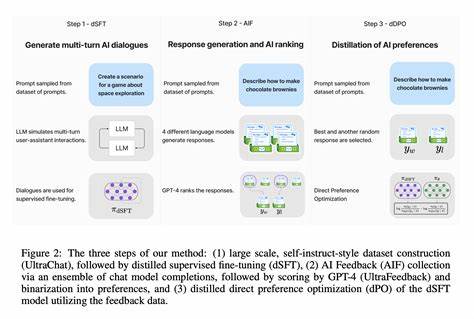

Die besagte Studie, publiziert in der renommierten Fachzeitschrift JAMA, begleitetet über 4.000 Kinder über einen Zeitraum von vier Jahren. Beginnend im Alter von etwa zehn Jahren wurden die Teilnehmenden regelmäßig befragt und untersucht, um festzustellen, wie sich ihre Nutzung digitaler Medien verändert, insbesondere in Bezug auf kompulsiven Gebrauch, Schwierigkeiten, sich vom Bildschirm zu lösen, und das emotionale Unwohlsein, wenn sie keinen Zugang zu ihren Geräten hatten. Das Ergebnis der Untersuchung ist verblüffend: Die alleinige Menge der Bildschirmzeit zeigte keinen signifikanten Zusammenhang mit späterem selbstverletzendem Verhalten oder suizidalen Gedanken. Stattdessen waren jene Jugendlichen besonders gefährdet, die eine Art von „süchtigem“ Nutzungsverhalten entwickelten – also das Gefühl hatten, dass sie digitale Geräte kaum noch kontrollieren konnten oder immer mehr Zeit und Aufmerksamkeit dafür aufbringen mussten.

Der Begriff „addictive use“, auf Deutsch etwa „süchtige Nutzung“, beschreibt verschiedene Verhaltensmuster. Kinder und Jugendliche mit dieser Neigung verbringen nicht nur viel Zeit am Handy oder vor dem Bildschirm, sondern zeigen Symptome ähnlicher Abhängigkeiten von anderen Substanzen oder Verhaltensweisen. Sie empfinden starke innere Anspannung, wenn sie nicht auf ihr Gerät zugreifen können, und haben Schwierigkeiten, die Nutzung zu pausieren oder zu begrenzen. Diese Verhaltensweise kann trotz insgesamt kurzer Bildschirmzeiten auftreten, was den Fokus weg von der bloßen Zeit hin zu qualitativen Aspekten der Nutzung verschiebt. Fast die Hälfte der untersuchten Kinder wiesen im Alter von zehn Jahren bereits Hinweise auf eine problematische Nutzung von Smartphones auf.

Mit fortschreitendem Alter stieg das Risiko, unter suizidalen Gedanken zu leiden oder sich selbst zu schädigen, deutlich an. Die Betroffenen waren zwei- bis dreimal so häufig von solchen Symptomen betroffen wie Gleichaltrige ohne süchtiges Nutzungsverhalten. Die Studie verdeutlicht somit, dass die Prävention und Unterstützung für Jugendliche, die an digitaler Mediensucht leiden, einen viel stärkeren Fokus bekommen sollten. Der Grund für diese erhöhte Vulnerabilität liegt auch in der Entwicklung des kindlichen Gehirns. Die Funktionen der sogenannten präfrontalen Hirnrinde, die unter anderem für Impulskontrolle und Selbstregulation zuständig ist, sind im Jugendalter noch nicht voll ausgereift.

Die Folgen: Jugendliche sind anfälliger für impulsives Verhalten und weniger in der Lage, ihre Bildschirmzeit bewusst zu steuern oder problematische Nutzungsmuster frühzeitig zu erkennen und zu unterbrechen. Die Debatte um digitale Medien und Jugendgesundheit wird seit Jahren vor allem über die Frage der maximal zulässigen Bildschirmzeit geführt. So hat beispielsweise der amerikanische Präsident Maßnahmen zur Begrenzung der Bildschirmzeit vorgeschlagen, und viele Eltern fühlen sich durch Vorschläge zu täglichen Höchstmengen unter Druck gesetzt. Die neuen Forschungsergebnisse legen jedoch nahe, dass diese Strategie allein nicht ausreicht, um die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen nachhaltig zu schützen. Stattdessen müsse die Qualität der Mediennutzung und die psychologische Beziehung zu den Geräten im Fokus stehen.

Was bedeutet das konkret für Eltern, Lehrkräfte und Fachkräfte im Gesundheitswesen? Zentrale Ansatzpunkte sind die Sensibilisierung für Warnzeichen von süchtigem Verhalten, die Förderung eines gesunden und bewussten Umgangs mit digitalen Medien und die Unterstützung bei der Entwicklung sozialer und emotionaler Kompetenzen, die helfen, mit Stress und Frustration umzugehen. Die reine Bildschirmzeit als alleiniges Kriterium zu betrachten, greift zu kurz. Eltern sollten nicht nur die Zeit kontrollieren, die Kinder mit digitalen Medien verbringen, sondern auch darauf achten, wie ihre Kinder diese Nutzung erleben – haben sie das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren? Welche Rolle spielen die Medien in ihrem emotionalen Alltag? Auch Schulen könnten eine wichtige Rolle spielen, indem sie Bildung zu Medienkompetenz stärken und Raum für Diskussionen über digitale Gewohnheiten schaffen. Psychotherapeutische Angebote und Förderprogramme, die riskante Verhaltensweisen frühzeitig erkennen und behandeln, sollten dringend ausgeweitet werden. Ziel muss es sein, digitale Medien als wichtige Werkzeuge, aber nicht als lähmende Fallen zu begreifen.

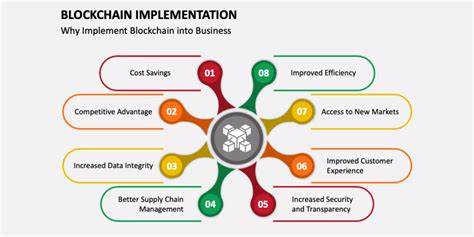

Auf politischer Ebene bedeutet das, dass Richtlinien nicht nur pauschale Zeitbegrenzungen umfassen sollten, sondern auch Forschung und Programme unterstützen müssen, die sich mit der psychologischen Dimension der Mediennutzung beschäftigen. Die Verbreitung von Apps und Plattformen, die absichtlich auf Suchteffekte setzen, um das Nutzungsverhalten zu maximieren, muss kritisch hinterfragt und reguliert werden. Wenngleich digitale Medien zahlreiche Chancen für Bildung, soziale Vernetzung und Kreativität bieten, so zeigen Entwicklungen auch die Schattenseiten, die in Zukunft umfassend berücksichtigt werden müssen. Darüber hinaus trägt die Gesellschaft insgesamt die Verantwortung, Jugendliche darin zu stärken, sich selbst als Akteure wahrzunehmen, die ihre Mediennutzung selbst gestalten können. In einer Zeit, in der das Digitale allgegenwärtig ist, ist es von großer Bedeutung, Wege aufzuzeigen, wie Heranwachsende Achtsamkeit entwickeln können – einem verantwortungsbewussten Umgang mit digitalen Reizen, ohne sich in zwanghaftem Verhalten zu verlieren.

Die Forschung zu den psychischen Auswirkungen digitaler Medien ist noch lange nicht abgeschlossen. Dennoch bietet die aktuelle Untersuchung eine wichtige Weiche für die Zukunftsgestaltung: Statt lediglich die Uhr zu beobachten, sollten wir uns mehr mit dem Warum und Wie der Mediennutzung befassen. Nur so lassen sich nachhaltige Strategien entwickeln, die Jugendliche vor psychischen Belastungen schützen und unterstützend begleiten können. Letztlich zeigt sich, dass digitale Medien weder per se gut noch schlecht sind. Ihre Wirkung auf die psychische Gesundheit von Jugendlichen hängt maßgeblich davon ab, wie sie genutzt werden und welche Kontrolle dabei ausgeübt wird.

Eine gesellschaftliche Herausforderung besteht darin, Rahmenbedingungen zu schaffen, die eine gesunde Mediennutzung ermöglichen und Überforderungen frühzeitig entgegenwirken. Eltern, Bildungseinrichtungen, die Medienbranche und politische Entscheidungsträger sind gleichermaßen gefragt, diese Aufgabe gemeinsam zu bewältigen, um die Zukunft unserer Jugend zu sichern.