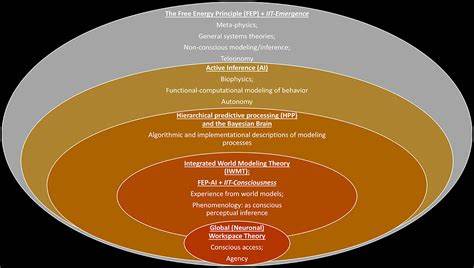

Das Bewusstsein zu verstehen, zählt zu den größten Herausforderungen der modernen Wissenschaft. Es beschreibt das subjektive Erleben, die innere Wahrnehmung unserer Umwelt und unseres Selbst. In der Neurowissenschaft und Philosophie wurden verschiedene Theorien entwickelt, um zu erklären, wie Bewusstsein aus den komplexen Aktivitäten des Gehirns entsteht. Dabei stechen zwei bedeutende Modelle hervor: die Globale Neuronale Arbeitsraumtheorie (Global Neuronal Workspace Theory, GNWT) und die Integrierte Informationstheorie (Integrated Information Theory, IIT). Beide Theorien liefern unterschiedliche Perspektiven darauf, wie bewusste Erfahrung entsteht, und weichen in ihren neuronalen Implementierungen erheblich voneinander ab.

Der Vergleich dieser Modelle ist nicht nur für die Grundlagenforschung essenziell, sondern besitzt auch medizinische und ethische Relevanz. Im Folgenden werden die zentralen Merkmale, empirischen Befunde sowie Herausforderungen der beiden Theorien beleuchtet und gegenübergestellt. Die Globale Neuronale Arbeitsraumtheorie entstand Anfang des 21. Jahrhunderts und wird vor allem mit dem französischen Neurowissenschaftler Stanislas Dehaene assoziiert. Die Kernaussage lautet, dass Bewusstsein durch einen globalen Informationsaustausch zwischen verschiedenen Gehirnregionen möglich wird.

Innerhalb des Gehirns existieren zahlreiche spezialisierte Netzwerke, die unterschiedliche Funktionen übernehmen – wie das Erkennen von visuellen Reizen oder die motorische Planung. GNWT postuliert, dass ein bestimmter neuronaler Arbeitsraum vor allem im präfrontalen Kortex sowie in assoziierten Regionen entsteht, in dem Informationen zur bewussten Verarbeitung zusammengeführt und breit für andere Systeme verfügbar gemacht werden. Dieses „Globale Broadcasten“ von Informationen ermöglicht es, Entscheidungen zu treffen, Handlungen zu planen oder Sprachsignale zu generieren. Dabei spricht man oft von einem „Ignitions“-Prozess, bei dem informatorische Eingangssignale verstärkt und über die Großhirnrinde verteilt werden. Der Nachteil der GNWT besteht darin, dass die Theorie stark auf den präfrontalen Cortex als Schaltzentrale für das Bewusstsein setzt.

Kritiker verlangen jedoch umfangreiche empirische Belege, die präfrontalen Cortex als unabdingbar für die bewusste Wahrnehmung verifizieren. Ebenso ist umstritten, ob alle bewussten Inhalte notwendigerweise in diesem Bereich repräsentiert sein müssen. Die Theorie unterstreicht weiterhin den Zustand der Bewusstseinsinhalte als kurzzeitige und aktivierte Episoden, mit Informationsmonitoring durch den globalen Arbeitsraum. Die Integrierte Informationstheorie, maßgeblich entwickelt vom Neurowissenschaftler Giulio Tononi, verfolgt einen ganz anderen Zugang. Während GNWT den Fokus auf den Informationsaustausch legt, steht bei IIT die Messung der Informationsintegration selbst im Vordergrund.

Die Theorie definiert Bewusstsein als die Fähigkeit eines Systems, eine große Menge an „nicht reduzierbarer“ integrierter Information zu generieren. Diese Größe wird in Form des Φ-Werts („Phi“) mathematisch erfasst. Nur wenn ein Netzwerk Informationen so stark integriert, dass es nicht in unabhängige Subsysteme zerlegt werden kann, entsteht bewusstes Erleben. IIT identifiziert den „Hot Spot“ des Bewusstseins typischerweise im posterioren Cerebralkortex, insbesondere in temporo-parietalen und okzipitalen Regionen, die sensorische Details und komplexe Wahrnehmung kodieren. IIT ist faszinierend, weil sie Bewusstsein nicht an konkrete Prozesse oder kognitive Zustände bindet, sondern an die Struktur der Informationsverarbeitung an sich.

Dadurch könnte theoretisch auch künstlich erzeugtes Bewusstsein möglich sein, sofern das entsprechende System einen ausreichend hohen Φ-Wert erreicht. Kritiker verweisen allerdings darauf, dass die genaue Erfassung und Berechnung von Phi in biologischen Systemen aktuell eine enorme Herausforderung darstellt, und viele empirische Aussagen der Theorie noch experimentell zu bestätigen sind. Zwischen beiden Theorien bestehen also fundamentale Unterschiede: GNWT setzt auf das globale Broadcastprinzip mit einer aktiven Rolle des präfrontalen Kortex, während IIT Bewusstsein als intrinsische Informationsintegration vor allem im posterioren Kortex betrachtet. Beide Theorien weisen zudem mathematisch fundierte Kerne auf – GNWT mit einem globalen Arbeitsraum und IIT mit der Quantifizierung der integrierten Information. In jüngster Zeit wurden diese Theorien erstmals in groß angelegten empirischen Studien miteinander verglichen.

In internationalen und über mehrere Labore verteilten Forschungsprojekten wurden komplexe Experimente mit insgesamt über 250 Teilnehmern durchgeführt, bei denen mehrere bildgebende Techniken wie funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRT), Magnetenzephalographie (MEG) und intrakranielle Elektroenzephalographie (iEEG) kombiniert wurden. Ziel war es, die spezifischen und zum Teil gegensätzlichen Vorhersagen der Theorien an realen Daten zu überprüfen. Dabei wurden Teilnehmer mit visuellen Reizen konfrontiert, die variabel in Kategorie (Gesichter, Objekte, Buchstaben, Pseudo-Schriftzeichen), Identität, Orientierung und Dauer präsentiert wurden. Parallel wurden Hirnaktivitäten in unterschiedlichen Regionen unter verschiedenen Bedingungen aufgezeichnet. Fünf zentrale Fragen wurden an die Modelle herangetragen: Wo im Gehirn findet sich die repräsentierte bewusste Information? Wie lange wird diese aktiv gehalten? Wie gestaltet sich die Vernetzung zwischen Arealen während bewusster Wahrnehmung? Wie verhält sich der präfrontale Cortex im Vergleich zum posterioren Cortex? Und sind die Vorhersagen der Theorien auf unterschiedliche Dimensionen und Zeitpunkte des bewussten Erlebens anwendbar? Die Resultate brachten spannende und kontroverse Erkenntnisse.

Beide Theorien konnten in einzelnen Vorhersagen bestätigt werden, gleichzeitig wurden sie jedoch in zentralen Punkten herausgefordert. So konnte die bewusste Wahrnehmung in posterioren Cortexarealen mit hoher Genauigkeit dekodiert werden, was die Annahmen von IIT stützt. Überraschenderweise wurden jedoch auch im präfrontalen Cortex bewusste Inhalte decodierbar, allerdings weniger stabil und zeitlich begrenzt, was einen Teil von GNWT bestätigt. In Bezug auf die zeitliche Stabilität war die kontinuierliche Aufrechterhaltung bewusster Inhalte im posterioren Cortex relativ robust, wie von IIT vorhergesagt. Dagegen zeigte der präfrontale Kortex initiale, kurze „Ignitions“-Aktivitätsphasen zu Beginn des Reizes, aber keine ausgeprägte Aktivierung beim Reizende, was GNWT hier deutlich einschränkt.

Ebenso wurde die Interareal-Konnektivität untersucht. IIT postuliert eine langfristige Synchronisierung innerhalb des posterioren Cortex, besonders in Gamma-Frequenzen. Das wurde jedoch nicht durchgängig bestätigt. Stattdessen zeigte sich eine eher kurzfristige Synchronisierung in niedrigen Frequenzbändern und keine nachhaltige Verstärkung der Kopplung auf lange Dauer, was ein Problem für IIT darstellt. GNWT erwartet kurze, phasische Synchronisationen zwischen präfrontalem Cortex und sensorischen Arealen, vor allem in Beta- und Gamma-Bändern.

Teilweise fanden sich solche synchronen Verbindungen, jedoch nicht immer im erwarteten Muster oder Zeitfenstern. Die Ergebnisse deuten auf ein komplexeres Netzwerkverhalten hin als durch diese Theorien bislang angenommen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die großen, multimodalen und methodisch rigorosen Untersuchungen keine Theorie vollständig bestätigt haben. Beide Modelle liefern wertvolle Einsichten, besitzen aber auch signifikante Schwachstellen. Die GNWT-Theorie verfehlt etwa die Erklärung der Abwesenheit präfrontaler „Ignition“ bei Reizzende.

Die IIT-Theorie wird durch fehlende langanhaltende Gamma-Synchronisierung in posterioren Arealen infrage gestellt. Die Befunde legen nahe, dass Bewusstsein wahrscheinlich in einem verteilten Netzwerk entsteht, das dynamisch und kontextspezifisch unterschiedliche Regionen involviert. Womöglich sind beide Theorien Teilaspekte eines komplexeren Mechanismus, der noch genauer zu erforschen ist. Zudem werfen die Ergebnisse einen Schatten auf andere Theorien des Bewusstseins, wie etwa höherstufige Bewusstseinstheorien, die präfrontalen Cortex als für Inhalte verantwortlich ansehen, oder lokale Rekurrenztheorien, die Bewusstsein auf Rückkopplungsschleifen in sensorischen Arealen zurückführen. Gemeinsam fordern diese neuen empirischen Befunde die Wissenschaft heraus, theoretische Annahmen zu präzisieren, Methodik zu verbessern und interdisziplinär neue Modelle zu entwickeln.

Die methodische Innovation und transnationale Zusammenarbeit der Studien stellt einen Paradigmenwechsel dar und dient als Vorbild für zukunftsweisende bewusstseinswissenschaftliche Forschung. Durch den offenen und vorregistrierten Ansatz konnten wissenschaftliche Bias minimiert und bestätigende wie widersprechende Ergebnisse transparent dokumentiert werden. Für die Praxis bedeutet dies beispielsweise, dass Neurotechnologien zur Bewusstseinsdiagnose in klinischen Kontexten, wie bei komatösen Patienten, sich noch nicht auf eine Theorie stützen können. Auch die Entwicklung künstlicher bewusster Systeme oder fortgeschrittener Gehirn-Computer-Schnittstellen muss diese Unsicherheiten berücksichtigen. Letztlich bleibt die Frage nach dem Bewusstsein ein faszinierendes wissenschaftliches Rätsel.

Der Vergleich zwischen globalem neuronalen Arbeitsraum und integrierter Informationstheorie weist den Weg zu einem tieferen Verständnis, gleichzeitig zeigt er aber auch, wie komplex die neuronale Basis des bewussten Erlebens ist. Die Wissenschaftsgemeinschaft steht vor der Herausforderung, Theorien weiterzuentwickeln, neue Techniken einzubeziehen und multidisziplinäre Erkenntnisse zusammenzuführen, um das Geheimnis des Bewusstseins Stück für Stück zu entschlüsseln.