Die Wissenschaft steht heutzutage mehr denn je im Zeichen von Digitalisierung und technologischem Fortschritt. Zahlreiche Forschungsprozesse, von der Datenerhebung über die Analyse bis hin zur Veröffentlichung wissenschaftlicher Ergebnisse, sind eng mit Software verbunden. Dabei gewinnt das Konzept der freien Software – Software, die frei genutzt, geändert und verteilt werden darf – immer mehr an Bedeutung. Die Vorteile freier Software für die Wissenschaft sind gigantisch und weitreichend. Sie berühren grundlegende Prinzipien wissenschaftlichen Arbeitens wie Reproduzierbarkeit, Offenheit und Zusammenarbeit, gleichzeitig verhindert sie Abhängigkeiten von proprietären Systemen, die nicht selten Innovationshemmnisse darstellen.

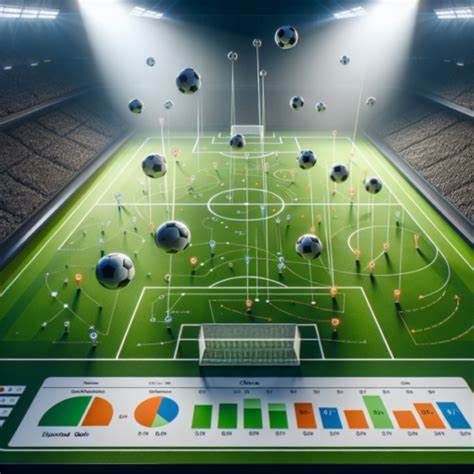

Ein essenzielles Element wissenschaftlicher Erkenntnis ist die Reproduzierbarkeit von Ergebnissen. Im traditionellen Verständnis bedeutete dies vor allem die Möglichkeit, Experimente anhand der in wissenschaftlichen Publikationen dargelegten Methoden zu wiederholen. In der heutigen, softwaregestützten Forschung ist dieser Begriff komplexer geworden. Viele Analysen, Simulationen und Datenauswertungen basieren auf Algorithmen oder Programmcode, der eingesetzt wird, um Rohdaten in aussagekräftige Ergebnisse umzuwandeln. Um ein Experiment oder eine Studie vollständig reproduzieren zu können, muss nicht nur die logische Beschreibung der angewendeten Methode vorliegen, sondern auch der verwendete Softwarecode selbst – und zwar in einer Form, die jedermann einsehen, verstehen und ausführen kann.

Proprietäre Softwareprodukte, die meist mit Lizenzbeschränkungen daherkommen und deren Quellcode nicht zugänglich ist, entsprechen diesem Anspruch in der Regel nicht. Freie Software bietet hier den unschlagbaren Vorteil, dass jeder Forschende Zugang zum Quellcode hat und ihn zudem an die eigenen Bedürfnisse anpassen kann. Auch zukünftige Forschergenerationen können so auf dem bestehenden Fundament aufbauen, Fehler beheben oder Funktionen erweitern. Damit wird eine echte wissenschaftliche Gemeinschaft möglich, die sich gegenseitig unterstützt und Wissen nachhaltig teilt. Neben der Möglichkeit, den Quellcode direkt zu analysieren und zu verändern, garantiert freie Software auch, dass die Nutzung nicht plötzlich durch Lizenzänderungen oder Lizenzkosten eingeschränkt wird.

Gerade Nachwuchswissenschaftler stehen oftmals vor dem Problem, nach dem Studium den Zugang zu teuren kommerziellen Programmen zu verlieren. Freie Software verhindert solche Brüche und unterstützt die Kontinuität wissenschaftlicher Arbeit. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die langfristige Verfügbarkeit von Forschungsdaten und Dokumenten. Wissenschaftliche Erkenntnisse werden häufig in Form von Publikationen verbreitet, doch nur die Verwendung offener und standardisierter Dateiformate gewährleistet eine dauerhafte Lesbarkeit. Das PDF-Format ist hier Standard, da es ein offener, standardisierter, portabler und weitestgehend zukunftssicherer Dateityp ist.

Allerdings birgt auch PDF einige Fallstricke, wenn proprietäre Erweiterungen oder nicht standardkonforme Features verwendet werden. Hier punkten freie Softwarelösungen, die offene Standards konsequent unterstützen und so die Barrierefreiheit und Archivierbarkeit wissenschaftlicher Dokumente sicherstellen. Im Bereich der Softwareentwicklung empfehlen sich freie Compiler und Programmiersprachen, die aufgrund ihrer Transparenz und ihrer gepflegten Communities hervorragende Performance und Zuverlässigkeit bieten. Beispiele sind GCC für C und C++, GFortran für Fortran sowie die innovative Programmiersprache Julia, die speziell für numerische Berechnungen und wissenschaftliche Simulationen entwickelt wurde. Auch die freie Sprache R, die vor allem im Bereich der Statistik stark genutzt wird, trägt wesentlich zur wissenschaftlichen Softwarelandschaft bei.

Für Dokumentenvorbereitung und wissenschaftliches Schreiben ist LaTeX seit Jahrzehnten das bevorzugte Werkzeug vieler Natur- und Informatikwissenschaftler. Trotz seiner Lernkurve übertrifft LaTeX die meisten proprietären Programme durch Qualität der Satzgestaltung, insbesondere bei komplexen mathematischen Formeln und typographischer Präzision. Neue Ansätze wie Typst versuchen, einige der Nachteile von LaTeX zu beheben, bleiben jedoch ebenfalls im freien Software-Ökosystem. Moderne Tools wie Pandoc bieten Flexibilität bei der Konvertierung zwischen Formaten und vereinfachen das Schreiben und Verteilen wissenschaftlicher Texte erheblich. Solche Werkzeuge ermöglichen es Forschenden, ihre Arbeiten in einem quellenbasierten, offenem Format zu verfassen und sie nahtlos in verschiedene Ausgabeformate umzuwandeln.

Nicht zuletzt fördert freie Software Kooperation und Zusammenarbeit. Open-Source-Projekte sind häufig gemeinschaftlich entwickelt, dokumentiert und gewartet. Dies schafft einen Raum, in dem Wissenschaftler weltweit ihr Wissen teilen und gemeinsam an besseren Lösungen arbeiten können. Damit steht freie Software nicht nur für eine technische, sondern auch für eine gemeinschaftliche Philosophie, die den Geist von Wissenschaft und Forschung widerspiegelt. Durch die Nutzung proprietärer Software entstehen Nebenwirkungen, die Wissenschaftler oft unterschätzen.

Lizenzbeschränkungen können das Teilen und Veröffentlichen von Ergebnissen verhindern, die Nutzung bestimmter Werkzeuge kann Kosten verursachen, die über Förderungen hinausgehen, und Abhängigkeiten von Herstellern führen zu einer Gefährdung der Langzeitverfügbarkeit von Forschungsumgebungen. Der Fall von zurückgezogenen Publikationen wegen fehlender Lizenzierung einer genutzten Software ist ein drastisches Beispiel, das verdeutlicht, wie kommerzielle Software die wissenschaftliche Arbeit gefährden kann. Auch Sicherheitsaspekte werden durch freie Software positiv beeinflusst. Da der Quellcode offenliegt, ist es deutlich leichter, Sicherheitslücken zu identifizieren und zu beheben. In nicht-öffentlichen Systemen bleiben solche Schwachstellen meist lange unentdeckt und können Schaden verursachen.

Gleichzeitig seidenspezifische Lizenzierungen oder sogenannte "Call-Home"-Funktionen in proprietärer Software, die unbemerkt Nutzungsdaten senden, sind nicht mit den Prinzipien von Privatsphäre und Sicherheit vereinbar. Der professionelle Bereich der Forschung verzeichnet einen wachsenden Trend zur Institutionalisierung von Research Software Engineers (RSE). Diese Fachkräfte spezialisieren sich auf die Erstellung und Pflege wissenschaftlicher Software und treiben die Nutzung bewährter Entwicklungsmethoden voran. Ein hoher Qualitätsstandard in der Softwareentwicklung ist entscheidend für Reproduzierbarkeit und nachhaltige Nutzung. Freie Software schafft die Voraussetzungen dafür, dass diese Entwicklungen breit getragen und kontinuierlich verbessert werden können.

Trotz der vielen Vorteile von freier Software sind Herausforderungen zu bewältigen. Die Qualität der Wissenschaftssoftware, die oft von Forschern ohne formale Programmierausbildung entwickelt wird, ist nicht immer auf dem Standard, der für hochkomplexe oder langfristige Projekte notwendig wäre. Zudem bestehen manchmal Unsicherheiten hinsichtlich der Kompatibilität und der fortdauernden Wartbarkeit von Code. Hier leisten offene Gemeinschaften und professionelle RSEs wertvolle Unterstützung. Die Zukunft der wissenschaftlichen Software darf nicht in proprietären, beschränkten Systemen liegen, sondern muss auf Offenheit, gemeinschaftlicher Entwicklung und Nachhaltigkeit basieren.