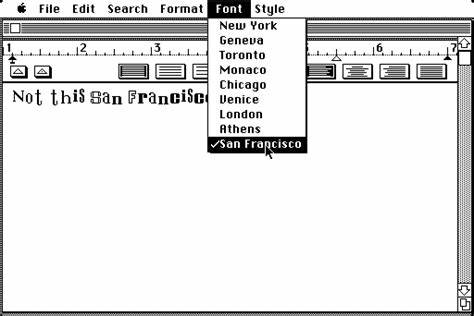

Die Anfänge des Macintosh im Jahr 1984 markieren einen Meilenstein in der Geschichte der Computertechnologie, bei dem das Zusammenspiel von Hardware, Betriebssystem und Benutzeroberfläche besonders eng und innovativ gestaltet wurde. Ein oft übersehenes Detail aus dieser Zeit betrifft die typografische Gestaltung innerhalb des frühen Macintosh-Betriebssystems System 1, insbesondere die Verwendung des sogenannten einfachen oder „Single-Story“ a in der Schriftart Geneva. Dieses kleine, aber bemerkenswerte Merkmal offenbart viel über die Designentscheidungen, die Apple damals getroffen hat, sowie über die Evolution des typografischen Stils in digitalen Interfaces. Im Gegensatz zu dem heute gängigen „doppelstöckigen“ a, wie man ihn in den meisten modernen Schriftarten findet, besitzt das einzelne a eine einfachere Form, die eher an handgemalte oder frühere Typografie erinnert. Interessanterweise wurde bis kurz vor der offiziellen Veröffentlichung des Macintosh-Betriebssystems System 1 eine Version von Geneva mit eben diesem einfachen a verwendet.

Die offizielle 1984 ausgelieferte Version von System 1 zeigte in der Schriftgröße 9 Punkt noch das einzelne a, während größere Schriftgrößen wie 12 Punkt bereits das klassische doppelstöckige a aufwiesen. Dieses Detail wurde durch Retro-Analysen und die Verwendung von Emulatoren bestätigt, welche alte Mac-Software originalgetreu nachbilden. So konnte mit modernen Werkzeugen rekonstruiert werden, wie das frühe System wirklich ausgesehen hat und welchen Unterschied die verschiedenen a-Formen machten. Der Effekt mag auf den ersten Blick gering erscheinen, doch für den geübten Beobachter steht der Unterschied zwischen einfachem und doppelstöckigem a für eine ganze Menge an historischen und gestalterischen Überlegungen. Die ursprüngliche Schriftart Geneva war konzipiert als eine klare, gut lesbare Sans-Serif-Schrift, die auf Bildschirmen mit begrenzter Auflösung gut funktionierte.

Im Zeitalter der 1-Bit-Grafik war jede Pixelanordnung wichtig – präzise und wiedererkennbare Buchstabenformen trugen maßgeblich dazu bei, dass der Benutzer Text schnell und problemlos erfassen konnte. Das „Single-Story“ a wurde vermutlich zunächst gewählt, weil es in kleinen Schriftgrößen besser lesbar oder einfacher zu rendern war. Dennoch empfand das Team um Apple die Form als noch nicht endgültig. Vor allem im Vergleich zur „üblichen“ Form des a, die wir heute im Englischen oder Deutschen als Standard kennen, war das einfache a wie ein Fremdkörper in seinem Kontext. Viele Nutzer empfinden es als weniger formal oder ein wenig verspielt, was die Wahrnehmung einer Benutzeroberfläche tatsächlich verändert.

Im Verlauf der Mac-Entwicklung entschied sich Apple dann für die „klassische“ Geneva-Version mit dem doppelstöckigen a – ein Zeichen dafür, dass Design nicht nur Funktion, sondern auch kulturelle Wahrnehmung und Ästhetik berücksichtigt. Dieses kleine typografische „Experiment“ fand nicht nur in Geneva statt. Ein weiteres faszinierendes Beispiel ist die Chicago-Schriftart, die Apple ebenfalls früh im System 1 nutzte. In einigen der originalen Benutzerhandbuch-Screenshots aus dieser Zeit wurde ebenfalls ein Single-Story a entdeckt – was für moderne Apple-Nutzer fast schon ein Tabubruch scheint, da Chicago damals eine der markantesten Schriften auf dem Macintosh war. Der Kontrast zwischen damaligen Design-Experimenten und dem heutigen, hoch-polierten Schriftbild von Apple-Systemen offenbart die Entwicklungsdynamik in der digitalen Typografie.

Typografie ist längst nicht nur schmückendes Beiwerk, sondern prägt stark die Nutzererfahrung. Gerade bei Computern, deren Benutzeroberflächen heute allgegenwärtig und auf verschiedenen Geräten konsistent sein müssen, wirkt jede kleine Veränderung an der Schriftart und am Zeichenexemplar fast wie ein kulturelles Ereignis. Der Wechsel von einer Einzel- zu einer Doppel-Geschossigkeit bei Buchstaben wie dem a macht einen spürbaren Unterschied in der visuellen Führung und Lesbarkeit aus. Die A-Buchstaben sind deshalb ein hervorragendes Beispiel dafür, wie sorgfältig Apple damals vorgegangen ist, um das bestmögliche Typografieerlebnis zu schaffen. Es zeigt auch, dass nicht jedes Design-Element von Anfang an perfekt war, sondern stetige Verbesserungen und gegebenenfalls auch Kompromisse Teil des Entwicklungsprozesses waren.

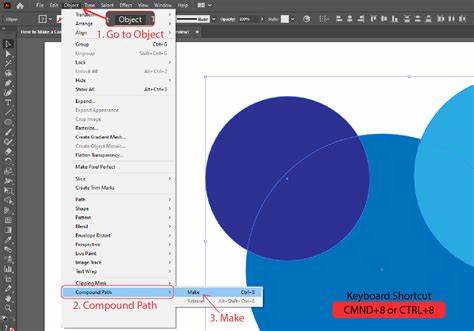

Die Tatsache, dass der einfache a noch in den ausgelieferten System 1.0-Versionen „überlebt“ hat, mindestens in der Schriftgröße 9 Punkt, macht das Ganze zu einem interessanten Stück Computergeschichte und Sammlerstück für Liebhaber von Retro-Computerschriften. Darüber hinaus illustriert diese Typografiediskussion eine wichtige Facette der Designkultur: Schriftarten sind lebendige Werkzeuge, die sich im Zusammenspiel mit Technologie und Nutzerbedürfnissen entwickeln. Apple verfolgt bis heute eine eigene Handschrift in Sachen Schriftdesign, was sich nicht nur in der späteren Entwicklung der hauseigenen Schriftarten wie San Francisco zeigt, sondern auch die Wurzeln in dieser Auseinandersetzung mit Details wie dem „Single-Story“ a hat. Interessanterweise hat der moderne Nutzer teilweise ambivalente Gefühle gegenüber alternativen a-Formen.

So existiert heute in der Apple-eigenen San Francisco Schriftart ebenfalls eine Variante mit einfachem a, die jedoch oft als weniger „seriös“ oder „falsch“ empfunden wird, etwa in der Notes-App. Diese Reaktion verdeutlicht, wie tief verankert bestimmte Schriftformen sind und welchen starken Einfluss sie auf das subjektive Empfinden und die Glaubwürdigkeit eines Produkts haben können. Die Auseinandersetzung mit den „Single-Story“ a in frühen Macintosh-Versionen zeigt somit auch, wie Technologie und Design sich gegenseitig beeinflussen. Was technisch machbar ist, wird sorgfältig gegen ästhetische und benutzerfreundliche Gesichtspunkte abgewogen. Die Entscheidung für eine Schriftvariante kann längerfristige Auswirkungen haben, da sie Teil der Corporate Identity und der Nutzerwahrnehmung eines Markenprodukts wird.

Abschließend lässt sich sagen, dass der „Single-Story“ a in den frühen Mac-Versionen ein kleines, aber bedeutendes Symbol für den Innovationsgeist der Anfangstage von Apple ist. Es erinnert daran, dass selbst die kleinsten Details von Schnittstellen und Schriftbildern tiefgründige Geschichten erzählen – Geschichten über Technologie, Design, Kultur und den ständigen Wandel, der digitale Medien prägt.