Die Bedeutung von Zolltarifen in der globalisierten Wirtschaft kann nicht unterschätzt werden, insbesondere wenn es um die Technologie- und Computerhardwarebranche der USA geht. In den letzten Jahren haben zahlreiche politische Maßnahmen die Importzölle auf Hardware und verwandte Produkte erheblich beeinflusst und somit direkte Auswirkungen auf Preise, Verfügbarkeit und den Produktionsstandort von Computern, Peripheriegeräten und Elektronik gehabt. Vor allem die zwischen 2018 und 2025 erlassenen Zolltarife werfen ein Schlaglicht auf die komplexen Verflechtungen zwischen Handelspolitik, internationalem Wettbewerb und technologischer Innovation. Der Ursprung vieler dieser Handelszölle liegt in den frühen Jahren der Trump-Administration. Bereits im Januar 2018 wurden erste Strafzölle auf Solarpanel-Komponenten und Waschmaschinen eingeführt.

Solarzellen erhielten eine 30-prozentige Zollerhöhung, während Waschmaschinen anfangs mit 20 Prozent belastet wurden, wobei letzterer Satz auf bis zu 50 Prozent ansteigen konnte. Kurz darauf, im März 2018, folgten harte Importzölle von 25 Prozent auf Stahl und 10 Prozent auf Aluminium, ausgenommen Kanada und Mexiko. Diese Ankündigungen wurden als Teil einer Strategie zur Stärkung der heimischen Industrie und zum Schutz vor vermeintlich unfairen Handelspraktiken verstanden. Die Auswirkungen dieser Maßnahmen waren breit gefächert. Zu den unmittelbar Betroffenen gehörten Zulieferer, Hersteller und Händler von Computerhardware, die auf global verzweigte Lieferketten angewiesen sind.

Länder wie China, Taiwan, Vietnam und Thailand, welche wichtige Produktionsstandorte für Elektronikkomponenten darstellen, sahen sich mit erhöhten Einfuhrabgaben konfrontiert, was direkte Preiserhöhungen bei Endprodukten zur Folge hatte. Diese Zölle führten zu einer Neubewertung der Produktionsstandorte vieler Unternehmen. Einige Hersteller entschieden sich, Teile ihrer Fertigung wieder in die USA zu verlagern oder andere Länder mit günstigerem Zollstatus zu bevorzugen. Mit der Einführung des United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) im Juli 2020 wurde versucht, zumindest für die nordamerikanischen Handelspartner Kanada und Mexiko ein stabileres und zollfreieres Umfeld zu schaffen. Ursprünglich mit hohen Zöllen belastet, konnten diese im Laufe der Zeit abgebaut werden.

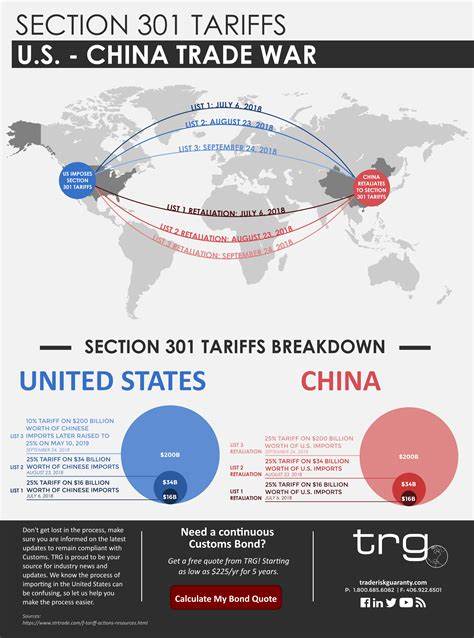

Canada und Mexiko erhielten teilweise Ausnahmeregelungen oder Ermäßigungen, sofern Produkte die Bestimmungen des USMCA erfüllten. Dies sollte sicherstellen, dass Nordamerika als Produktionsstandort für Hardware wettbewerbsfähig bleibt und gleichzeitig die Handelsbeziehungen innerhalb der Region stabilisiert werden. Besonderes Augenmerk richtete sich auf das Verhältnis zwischen den USA und China. 2018 führte die US-Regierung Zölle in Höhe von insgesamt 200 Milliarden US-Dollar auf chinesische Importe ein, offiziell mit dem Ziel, geistiges Eigentum zu schützen und unfaire Handelspraktiken zu unterbinden. China reagierte mit eigenen Tariferhöhungen auf amerikanische Produkte, wodurch ein teils eskalierender Handelskonflikt entstand, der als Handelskrieg der Supermächte bekannt wurde.

Im Laufe der Jahre wurden diese Zölle konsequent ausgeweitet und erreichten im Frühjahr 2024 Spitzenwerte von bis zu 245 Prozent auf bestimmte Waren, darunter besonders kritische Kategorien wie Halbleiter, Elektrofahrzeuge und Solarzellen. Dieser Zollkonflikt stellte eine besondere Herausforderung für die Computerhardwarebranche dar. Technologien, die auf hochkomplexe und teils seltene Materialien wie seltene Erden angewiesen sind, wurden durch zusätzliche Exportkontrollen Chinas erschwert. Dazu kamen Importzölle, die Hersteller zwangen, Kosten an die Endverbraucher weiterzugeben. Einige Hardwarehersteller kündigten Preissteigerungen an oder pausierten sogar den Verkauf bestimmter Geräte, etwa Framework mit einigen Laptopmodellen und Nintendo bei Switch-Konsolen.

Commerce-Abkommen und die daraus resultierenden tarifären Änderungen hatten auch konkrete Auswirkungen auf einzelne Unternehmen. Beispielsweise erklärte das Unternehmen Hyte, dass aufgrund der anstehenden Zolltarif-Anpassungen Preiserhöhungen unvermeidbar seien. Auch iBUYPOWER reagierte öffentlich auf die steigenden Zölle mit Statements zu den Auswirkungen auf ihre Produkte. Große OEMs wie Dell, HP und Lenovo pausierten laut Berichten zeitweise den Verkauf bestimmter Notebook-Modelle in den USA, da die anfallenden Zölle die Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigten. Im Rahmen der tariflichen Maßnahmen wurden auch differenzierte Ausnahmeregelungen von der US-Regierung eingeführt.

So sind seit April 2024 bestimmte Elektronikprodukte wie Smartphones und Computer von einigen der höheren wechselseitigen Zölle ausgenommen. Diese Entlastungen zielten darauf ab, großen US-Tech-Unternehmen wie Apple zu helfen, die nicht nur Hersteller, sondern auch Innovationstreiber in der Branche sind. Dennoch blieben Überlegungen über temporäre und teilweisen Charakter solcher Ausnahmen bestehen, was weiterhin Unsicherheit auf dem Markt hervorruft. Parallel zu den Zollmaßnahmen reformierte die US-Regierung den Handel mit Automobilen und Automobilteilen. Ab April 2019 wurden beispielsweise 25-prozentige Zölle auf Autos und zugehörige Komponenten wie Motorenteile und Elektronikkomponenten eingeführt.

Zwar schloss die Regierung Ausnahmen für Produkte ein, die den USMCA-Standards entsprachen, dennoch führte dies zu Preissteigerungen und Verzögerungen bei Importen. Einige Autohersteller und Zulieferer erwogen daraufhin eine stärkere Lokalisierung der Fertigung in Nordamerika, um die Kostenbelastung durch Zölle zu umgehen. Die Reaktionen aus der Europäischen Union und anderen weltweiten Handelspartnern ließen ebenfalls nicht auf sich warten. Die EU verhängte Gegenmaßnahmen in Form eigener Zölle auf US-Exporte, unter anderem auf alkoholische Getränke und Stahlprodukte. Diese Gegenzölle führten zu einem verschärften internationalen Handelswettbewerb und einer Zunahme der Komplexität für Unternehmen, die global agieren.

Neben tarifären Maßnahmen wurden weitere Handelsinstrumente genutzt, etwa sogenannte Gebührenerhöhungen auf Schiffsfrachten aus China mit Zielstart im Oktober 2024, die zusätzlichen Druck auf die Liefer- und Kostenketten der Importwirtschaft ausübten. Auch Warnungen und politische Statements aus China untermalten die steigenden Spannungen, als das chinesische Handelsministerium die Ablehnung von Abkommen erklärte, die angeblich auf Kosten chinesischer Interessen zustande kämen. Containment-Strategien der Hersteller bauten auf Innovation und regionale Verlagerung der Produktion. NVIDIA kündigte etwa Pläne an, KI-Supercomputer und andere High-Tech-Güter verstärkt in den Vereinigten Staaten zu entwickeln und zu fertigen. Diese Schritte zeigten den Trend zur Reshoring-Bewegung, bei der wichtige Kompetenzbereiche zurück in die USA verlagert werden, um von den Vorteilen verbesserter Lieferkettenkontrolle und reduzierter tarifärer Belastungen zu profitieren.

Trotz der Unsicherheiten boten diese Handelsmaßnahmen auch Chancen für Unternehmen, die sich auf veränderte Marktbedingungen einstellen konnten. Einige Hersteller fanden in Ländern mit weniger Zollbelastung, wie Vietnam und anderen südostasiatischen Staaten, neue Fertigungspartner. Andere investierten in Automatisierung und Innovation, um die Produktivität zu steigern und zollbedingte Mehrkosten auszugleichen. In der Verbraucherwelt führte die Zollpolitik zu spürbaren Veränderungen. Die Preise vieler PC-Komponenten, Grafikkarten, CPUs, Gehäuse und Peripheriegeräte stiegen teilweise deutlich.

Dies sorgte bei Endverbrauchern, besonders bei Gaming-Enthusiasten und professionellen Anwendern, für Unmut. Gleichzeitig schränkten Lieferverzögerungen und geringere Verfügbarkeiten die Auswahl ein. Der gesamte Computerhardwaremarkt in den USA erlebte eine Phase der Volatilität, die sich auch auf die Wettbewerbsfähigkeit US-amerikanischer Technologieunternehmen auswirkte. Insgesamt zeigt sich, dass die Zolleinführung seit 2018 eine langanhaltende Ära der Unsicherheit und Neuorientierung in der Hardwarebranche ausgelöst hat. Unternehmen müssen konstant politische Entwicklungen beobachten und ihre Strategien flexibel anpassen.

Verbraucher sollten sich auf Preis- und Angebotsänderungen einstellen, die sich aus globalen Handelskonflikten ergeben. Die Zukunft der Zollpolitik bleibt weiterhin offen. Insbesondere in einer Zeit rasanter technologischer Fortschritte und zunehmender globaler Vernetzung wird die Balance zwischen Schutz heimischer Industrien und Förderung des freien Handels wesentlich bleiben. Der Einfluss von Regierungen auf Handelsbarrieren, aber auch internationale Abkommen und multilaterale Kooperationen werden maßgeblich bestimmen, wie sich der US-amerikanische Hardwaremarkt in den kommenden Jahren entwickelt. Eine kontinuierliche Beobachtung der Entwicklungen sowie Anpassung von Fertigungs- und Vertriebskonzepten bleiben für alle Beteiligten von großer Bedeutung, um wettbewerbsfähig zu bleiben und den ständig wandelnden Anforderungen des globalen Marktes gerecht zu werden.

Die Erfahrungen aus den Jahren 2018 bis 2025 fungieren dabei als wichtiges Lehrstück für die Schnittstelle von Handelspolitik und Hightech-Industrie.