Die Geschichte des Zentralen Nachrichtendienstes der Vereinigten Staaten, besser bekannt als CIA, ist untrennbar mit den Expansionstendenzen der amerikanischen Außenpolitik verbunden. Während viele Darstellungen die Gründung des CIA 1947 als eine defensive Reaktion auf die Herausforderungen des Zweiten Weltkriegs und des aufkommenden Kalten Krieges interpretieren, zeichnet sich bei näherer Betrachtung ein komplexeres Bild ab. Der CIA fungiert als Instrument eines verdeckten Imperiums, das im Laufe der Jahrzehnte maßgeblich zur Gestaltung und Durchsetzung der amerikanischen Hegemonie beigetragen hat. Das Verständnis dieser Dynamik erfordert einen Rückblick auf die Wurzeln der amerikanischen Geheimdienstpraxis und deren enge Verflechtung mit kolonialen und imperialen Methoden. Entgegen der weit verbreiteten Annahme, dass die USA als junge Nation auf das europäische Kolonialsystem verzichten würden, lassen sich Parallelen und Kontinuitäten zwischen europäischen Kolonialtechniken und amerikanischen Geheimdienststrategien nachweisen.

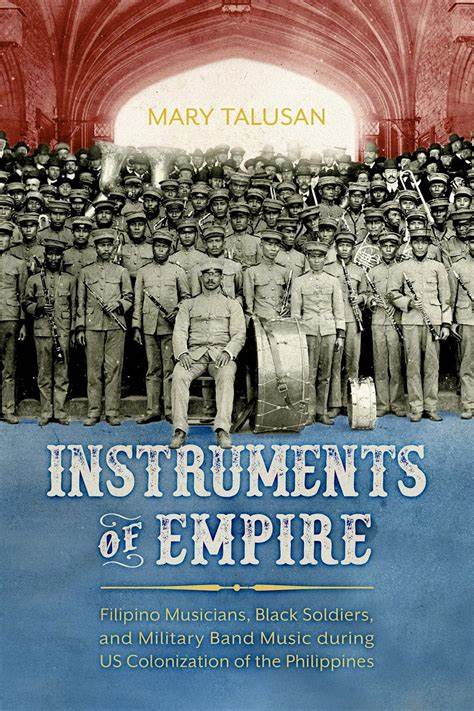

Angefangen bei der militärischen Expansion gegen indigene Völker im 19. Jahrhundert und der Annexion der Philippinen nach dem Krieg gegen Spanien 1898 etablierten amerikanische Militär- und Geheimdienststrukturen Methoden wie Überwachung, Folter, Rekrutierung von Informanten und systematische Kontrolle, die klassische koloniale Praktiken widerspiegeln. Von besonderer Bedeutung war die Figur Ralph van Deman, ein Harvard-Absolvent und früher Verfechter harter Maßnahmen gegen Streikende, der die organisatorischen Grundlagen der amerikanischen Militär- und Nachrichtendienste legte. Seine Arbeit in den kolonialen Kontexten der Philippinen legte nicht nur strukturelle, sondern auch ideologische Fundamente für spätere Operationen des CIA. Die Methoden der Aufstandsbekämpfung, die Sammlung und Analyse von Informationen sowie die enge Zusammenarbeit mit lokalen Machteliten wurden zu wiederkehrenden Elementen des amerikanischen Ansatzes, der sich im Verlauf des 20.

Jahrhunderts zunehmend global ausweitete. Die Gründung des CIA im Jahr 1947 im Rahmen des National Security Act steht weniger für einen Bruch als vielmehr für eine institutionelle Konsolidierung dieser imperial geprägten Praxis. Die CIA wurde bewusst mit einem weiten Aufgabenspektrum ausgestattet, das nicht strikt zwischen Nachrichtendienst und verdeckten Operationen unterschied. Diese Doppelrolle ermöglichte es dem CIA, nicht nur Informationen zu sammeln und zu analysieren, sondern auch aktiv in die politischen Angelegenheiten anderer Staaten einzugreifen. Die ideologische Rechtfertigung hierfür speiste sich aus der antikommunistischen Haltung der Nachkriegszeit, die als Vorwand für Interventionen diente, die häufig auf die Sicherung amerikanischer Wirtschaftsinteressen und geopolitischer Kontrolle abzielten.

Das Engagement des CIA in der Nachkriegszeit war geprägt von einem ausgeprägten „covert empire“. Statt offener militärischer Konfrontation setzte die Agentur auf verdeckte Aktionen, um Regierungen zu stürzen, pro-amerikanische Eliten zu etablieren und oppositionelle Bewegungen zu zerschlagen. Bekannte Beispiele hierfür sind die Umstürze in Iran 1953 und Guatemala 1954, bei denen der CIA durch Förderung von Putschbewegungen und Manipulation der öffentlichen Meinung maßgeblich mitwirkte. Auch Spezialeinsätze zur Unterstützung autoritärer Regime in Ländern wie Indonesien, Kongo oder Südostasien offenbaren eine systematische Vorgehensweise, die gegenüber lokalen Souveränitäten keinerlei Rücksicht nahm. Die operativen Stäbe des CIA arbeiteten häufig eng mit lokalen Machthabern zusammen; die Beziehungen waren von gegenseitigem Nutzen und einer gewissen Gegenseitigkeit geprägt, aber gleichzeitig trugen sie kolonialistische Züge.

Der CIA-Stationchief fungierte zunehmend als inoffizieller Prokonsul, der nicht nur strategische Informationen sammelte, sondern direkt politische Einflussnahme betrieb und häufig an korrupten Systemen partizipierte. Diese Verflechtungen kennzeichneten die neokoloniale Handschrift der Agentur, die ihre Aktivitäten unter dem Deckmantel von Antikommunismus und Stabilitätspolitik versteckte. Dennoch waren die Methoden des CIA auch immer auf eine kulturelle Komponente angewiesen. Viele Agenten stammten aus Eliteschichten, die eine Affinität zum britischen Imperialismus und der europäischen Kolonialkultur hatten. Diese identifizierten sich mit dem romantisierten Bild des Geheimagenten als Abenteurer fernab der Heimat und entwickelten eine einzigartige Mischung aus imperialem Selbstverständnis und amerikanischem Exceptionalismus.

Diese kulturelle Prägung förderte nicht nur homo-soziale Netzwerke, sondern auch Strategien der psychologischen Rekrutierung, die verdeckte Emotionalität und langfristige Kontrolle über Quellen einschlossen. Der Kalte Krieg verstärkte die Rolle des CIA als globaler Akteur erheblich. Während sich die Agentur immer weiter ausdehnte, bauten die USA ein Netzwerk von Stützpunkten und Satelliten auf, die ihnen Zugang zu auch entlegenen Regionen der Welt verschafften. Die Strategie der verdeckten Aktionen ermöglichte es Washington, Regimewechsel durchzuführen, linke Bewegungen zu unterdrücken und wirtschaftliche Einflussnahmen durchzusetzen, ohne die direkte amerikanische Beteiligung offen zu legen. Dies war besonders in lateinamerikanischen Ländern wie Chile, Argentinien und im Kontext von Operation Condor sichtbar, einer konspirativen Allianz autoritärer Regime gegen vermeintliche kommunistische Bedrohungen.

Parallel dazu war der CIA an der Unterstützung und Ausbildung von Sicherheitsapparaten beteiligt, die nicht selten für systematische Menschenrechtsverletzungen verantwortlich waren. Zwar gab es immer wieder Forderungen nach Reformen und öffentliche Kritik, besonders nach missglückten Operationen wie der Invasion in der Schweinebucht, doch die strukturellen und ideologischen Zwänge blieben bestehen. Die Fähigkeit des CIA, innerhalb staatlicher Systeme zu agieren und dabei demokratische Kontrollmechanismen zu umgehen, machte die Agentur zu einem mächtigen, aber auch oft undurchsichtigen Instrument amerikanischer Außenpolitik. In der neueren Geschichte zeigte sich ein Wandel in der Ausrichtung und den Aufgabenbereichen des CIA, besonders nach den Anschlägen vom 11. September 2001.

Die Agentur wurde in den globalen Krieg gegen den Terror eingebunden und erweiterte ihre Operationen um Folter, außergerichtliche Tötungen durch Drohnenangriffe und außerordentliche Überwachungsprogramme. Die Debatte über die Rechtmäßigkeit und Moral dieser Maßnahmen hält bis heute an. Die technischen Möglichkeiten der modernen Überwachung und der Nachrichtengewinnung haben die Bedeutung von Human Intelligence zwar reduziert, gleichzeitig aber den Einfluss und die Reichweite des CIA weiter verstärkt. Trotz aller Veränderungen bleibt eines konstant: Die Agentur verkörpert und praktiziert einen Teil der amerikanischen Machtambitionen, der tief in der Geschichte von Expansion, Kontrolle und Intervention verwurzelt ist. Das Narrativ von einer ursprünglich defensiven Geheimdienstorganisation hat in der wissenschaftlichen und politischen Debatte an Überzeugungskraft verloren.

Stattdessen eröffnet sich ein umfassenderes Bild von einer Institution, die als Instrument eines verdeckten Imperiums fungiert, dessen Ziel es ist, amerikanische Interessen global durchzusetzen und gleichzeitig politische Herausforderungen durch Geheimhaltung und verdeckte Handlungen zu bewältigen. Die Analyse dieses Zusammenspiels von Geheimdienst, Politik und Kultur ist unerlässlich, um die Mechanismen moderner Machtprojektion zu verstehen. Sie zeigt die Bedeutung eines kritischen Blicks auf Strukturen, die oftmals jenseits demokratischer Kontrolle agieren, sowie die Rolle von Ideologie und Identität bei der Gestaltung geopolitischer Strategien. Nur durch umfangreiche historische und kulturelle Reflexion kann die Rolle des CIA eingeordnet und die Auswirkungen seiner Aktionen auf die internationale Politik und die betroffenen Gesellschaften bewertet werden. Die Instrumente des Imperiums reichen weit über Waffen und Soldaten hinaus.

Der CIA steht exemplarisch für die verborgene Seite imperialer Politik, die durch Informationskontrolle, Einflussnahme und verdeckte Operationen dafür sorgt, dass Machtstrukturen erhalten und erweitert werden. Im Kontext der zunehmend multipolaren Weltordnung stellt sich die Frage, wie solche Instrumente in Zukunft eingesetzt werden und welche legitimen Kontrollmechanismen einer demokratischen Gesellschaft daraus erwachsen können. Bis dahin bleibt die Geschichte des CIA eine Mahnung, die dunklen Seiten globaler Macht nicht zu ignorieren und sich ihrer stetigen Bewusstheit zu stellen.