Seit dem Abschluss des Humangenomprojekts im Jahr 2003 ist die Wissenschaft einen großen Schritt vorangekommen, um die Rolle der Gene in unserer Gesundheit besser zu verstehen. Lange Zeit wurde in der Medizin häufig angenommen, dass unser Lebensstil – Ernährung, Bewegung und andere Umweltfaktoren – der entscheidende Faktor dafür ist, ob wir an chronischen Erkrankungen leiden. Doch genetische Einflüsse spielen eine ebenso wichtige, wenn nicht sogar zentrale Rolle. Aktuelle Forschungsergebnisse zeigen, dass Gene und Umwelt nicht isoliert betrachtet werden können, sondern eng miteinander verflochten sind und in einem komplexen Zusammenspiel unsere Krankheitsrisiken beeinflussen. Diese neuen Erkenntnisse verändern grundlegend, wie wir Krankheiten bewerten und behandeln – mit tiefgreifenden Folgen für Prävention und Therapie.

Die Rolle der Gene bei chronischen Erkrankungen Jede Krankheit, insbesondere chronische Leiden wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder psychische Störungen, entsteht nicht ausschließlich durch einen einzigen Faktor. Stattdessen sind es sowohl genetische als auch Umweltbedingungen, die zusammenwirken. Während bei Erbkrankheiten einzelne Genmutationen klar erkennbar sind, ist die genetische Grundlage bei komplexen Erkrankungen meist polygenisch. Das bedeutet, dass hunderte oder tausende kleiner genetischer Varianten, jede mit einem geringen Effekt, zusammenspielen und das Krankheitsrisiko beeinflussen. Studien zur Erblichkeit zeigen dabei unterschiedliche Werte: So ist beispielsweise die Erblichkeit bei Typ-2-Diabetes mit etwa 17 Prozent vergleichsweise moderat, während genetische Faktoren bei Schizophrenie bis zu 80 Prozent des Risikos erklären können.

Die Umwelt als veränderlicher Faktor Umweltfaktoren sind vielfältig und reichen von Ernährung, Bewegung und Rauchverhalten über Luftverschmutzung bis hin zu Medikamenteneinnahme. Sie verändern nicht nur direkt unser Gesundheitsrisiko, sondern können auch die Wirkung genetischer Varianten modulieren. Die Forschung zeigt, dass manche genetischen Effekte nur in bestimmten Umwelten oder bei bestimmten Lebensweisen zum Tragen kommen. Das bedeutet, dass zwei Personen mit ähnlichen genetischen Anlagen unterschiedlich krankheitsanfällig sein können, abhängig von ihrem Umfeld und Verhalten. Beispiel Aspirin und Darmkrebs Ein anschauliches Beispiel für eine solche Gen-Umwelt-Interaktion ist die Wirkung von Aspirin auf das Darmkrebsrisiko.

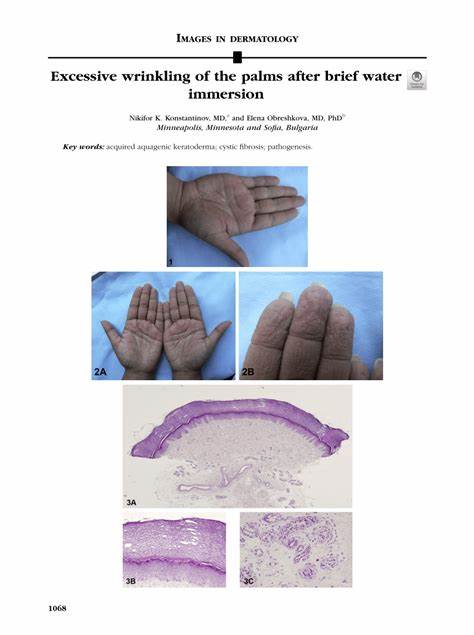

Forschende entdeckten, dass die schützende Wirkung von Aspirin nur bei Patienten eintrat, die genetisch bedingt langsamer imstande waren, das Medikament abzubauen. Bei diesen Personen blieben höhere Aspirinspiegel länger im Körper, was das Krebsrisiko stärker verringerte. Dieses Beispiel zeigt, wie genetische Unterschiede die Wirksamkeit von Medikamenten beeinflussen können – wichtige Erkenntnisse für die Entwicklung personalisierter Therapien. Überwindung methodischer Herausforderungen bei der Erforschung von Gene-Umwelt-Wechselwirkungen Ein Grund, warum die Erforschung von Wechselwirkungen zwischen Genen und Umwelt so schwierig war, liegt in den technisch anspruchsvollen Datenerhebungen und -analysen. Viele Studien konzentrieren sich traditionell entweder nur auf genetische oder nur auf Umweltfaktoren.

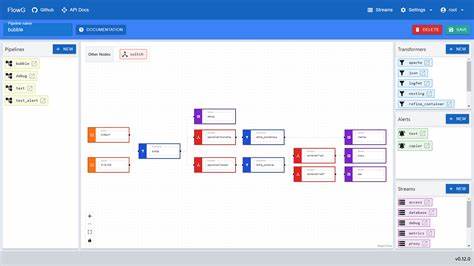

Neue Ansätze verbinden nun große, einheitliche Datensätze und fortgeschrittene statistische Methoden, um die kombinierten Effekte selbst kleiner genetischer Varianten sichtbar zu machen. So wurde beispielsweise die UK Biobank eingesetzt, eine umfangreiche Datenbank mit genetischen und Gesundheitsinformationen von rund einer halben Million Personen, die es erlaubt, komplexe Zusammenhänge in großem Maßstab zu erforschen. Drei Arten von Gen-Umwelt-Interaktionen Neuere Forschungen unterscheiden im Wesentlichen drei verschiedene Arten von Wechselwirkungen zwischen genetischen Varianten und der Umwelt. Zum einen gibt es Fälle, bei denen genetische Varianten unterschiedliche Wirkungen in verschiedenen Umweltbedingungen zeigen. Zum Beispiel beeinflussen genetische Unterschiede die Werte weißer Blutkörperchen unterschiedlich stark bei Rauchern im Vergleich zu Nichtrauchern.

Zum anderen konnten Forscher zeigen, dass die Erblichkeit eines Merkmals selbst vom Umfeld abhängt – so wird der genetische Einfluss auf den Body-Mass-Index bei sehr aktiven Menschen stärker. Schließlich gibt es Fälle, in denen genetische und Umweltfaktoren sich gegenseitig verstärken und proportional wachsen, wie etwa der Einfluss von Bildschirmzeit auf Taille-Hüft-Verhältnis. Biologisches Geschlecht als weiterer Einflussfaktor Neben klassischen Umweltfaktoren hat sich gezeigt, dass auch das biologische Geschlecht eine wichtige Rolle bei solchen Interaktionen spielt. Genetische Einflüsse auf Merkmale wie Neurotizismus oder Blutdruck unterscheiden sich zwischen Männern und Frauen. Das zeigt, wie vielseitig und komplex das Netzwerk aus genetischer Ausstattung, Umwelt und weiteren biologischen Variablen ist.

Vom Verständnis zur personalisierten Medizin Die neuen Erkenntnisse ermöglichen nicht nur ein tieferes Verständnis der molekularen Mechanismen, die Krankheiten auslösen, sondern eröffnen auch neue Möglichkeiten für Behandlung und Prävention. Wenn Ärzte künftig wissen, wie bestimmte genetische Profile mit Umweltfaktoren interagieren, können sie Therapien besser auf individuelle Patienten zuschneiden. Dies könnte sich darin äußern, dass man zielgerichtet Medikamente auswählt oder präzise Lifestyle-Empfehlungen gibt, die den persönlichen genetischen Risiken entsprechen. Die Zukunft der Forschung: Integrative Modelle und Pathway-Analysen Um die komplexen Interaktionen zu erfassen, entwickeln Wissenschaftler Modelle, die davon ausgehen, dass Gene innerhalb funktionaler Einheiten – sogenannten biologischen Pfaden – zusammenwirken. Umweltfaktoren können diese Pfade auf unterschiedlichste Weise beeinflussen, was zu den verschiedenen beobachteten Formen von Gen-Umwelt-Interaktion führt.