Praxis ist mehr als nur ein Stadtentwicklungsprojekt – es ist eine Idee, eine Bewegung und eine Vision, die das Paradigma der westlichen Zivilisation in einer Zeit technischer und geopolitischer Umbrüche neu definieren möchte. Gegründet und angeführt von Dryden Brown, einem visionären Unternehmer, steckt hinter Praxis das Ziel, eine Stadt zu bauen, die High-Tech-Innovation mit klassischen, westlichen Werten verbindet. Die geplante Stadt, Atlas genannt, soll nicht nur wirtschaftliches Wachstum ermöglichen, sondern auch eine kulturelle Renaissance einleiten. Dabei findet Praxis seinen vorgesehenen Standort auf dem Vandenberg Space Force Base, einer riesigen Militäranlage an der kalifornischen Küste, die als Tor zu den Sternen gilt. Der Ursprung von Praxis liegt in Browns persönlicher Reise und seiner Überzeugung, dass das heutige Amerika und der Westen insgesamt einer Erneuerung bedürfen.

Ausgehend von einer politischen Unzufriedenheit mit dem Status quo, insbesondere seit der Präsidentschaft von Joe Biden, zeichnet Brown ein Bild von Amerika als einem verlorenen Land, das durch den Verlust kultureller und technologischer Führerschaft zu einem „Wüstenland“ geworden sei. Mit Praxis möchte er daran anknüpfen, westliche Zivilisation durch Technologie und Unternehmergeist neu aufzubauen. Dabei spielt auch der Mythos der westlichen Geschichte, die klassische Architektur und das Studium antiker Werke wie Homers „Odyssee“ eine zentrale Rolle. Brown vertritt die Auffassung, dass eine neue Generation von Tech-Milliardären – meist männlich, konservativ und technisch versiert – die Zukunft des Landes prägen kann. Die Finanzierung von Praxis ist beeindruckend: Mit rund einer halben Milliarde Dollar, zugesichert von bekannten Persönlichkeiten und Unternehmen aus der Technologie- und Investorenwelt wie Sam Altman, den Winklevoss-Zwillingen und verschiedenen Risikokapitalgebern, hat das Projekt eine stark kapitalisierte Basis erhalten.

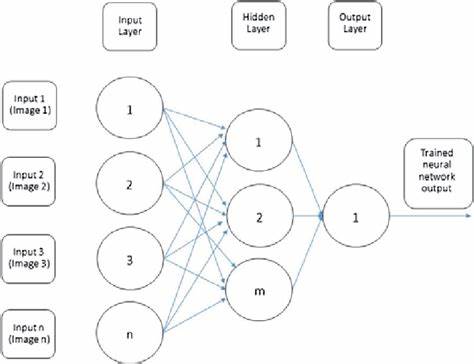

Die Gemeinschaft der potenziellen Bürger, die sogenannten Praxians, umfasst etwa 89.000 Menschen; sie arbeiten häufig in zukunftsträchtigen Bereichen wie Verteidigungstechnologie, Künstlicher Intelligenz, Biotechnologie und Raumfahrttechnik. Diese Zusammensetzung unterstreicht den Charakter des Projekts, das technologische Exzellenz mit einer „neuen rechten“ Ideologie verknüpft, die auf Freiheit, Eigenverantwortung und einem starken kulturellen Selbstverständnis basiert. Atlas soll eine sogenannte „Beschleunigungszone“ sein – ein besonderer Wirtschaftsraum, in dem Innovationen in den Kernbereichen KI, Energie und Biotechnologie gefördert werden. Das Konzept sieht vor, dass dort Unternehmen ideale Bedingungen finden, schnelle Entwicklungszyklen realisieren können und zugleich eine kulturelle Atmosphäre herrscht, die Leistung, Technikbegeisterung und traditionelle Werte verbindet.

Damit positioniert sich Praxis als Konkurrent und Alternative zu anderen geplanten High-Tech-Städten, etwa California Forever, deren Ansatz Brown als „linksgerichtet“ und zu zahm kritisiert. Ihm schwebt stattdessen ein visionärer und „testosteronlastiger“ Ort vor, der an das industrielle und kulturelle Amerika der 1950er Jahre erinnert, kombiniert mit futuristischer Raumfahrtvision. Die Wahl von Vandenberg Space Force Base als Standort ist dabei strategisch und symbolisch entscheidend. Das Gebiet ist nicht nur ein bedeutender Weltraumbahnhof, sondern beherbergt auch technologisch hochqualifizierte Militärs, deren typische Schlagworte „mission driven“ und „technologisch kompetent“ lauten. Brown sieht in ihnen den Kern der zukünftigen Gemeinschaft, die an der Verwirklichung einer neuen industriellen Basis Amerikas mitwirken soll.

Dabei geht es nicht nur um die Produktion von Drohnen, Schiffen oder Weltrauminfrastruktur, sondern vor allem um den Aufbau einer Kultur der heroischen Erkundung, die an die großen Geschichten von Ritterlichkeit und Pioniergeist anknüpft. Die Stadt Atlas soll damit nicht nur ein Produktionsstandort, sondern ein kulturelles Symbol des amerikanischen Fortschritts werden. Die Idee wirkt sowohl nostalgisch als auch radikal zukunftsgewandt. Auf der einen Seite finden sich Bezüge zu klassischen westlichen Werten, zu einer konservativen Ästhetik mit gotischer Architektur und dem Studium antiker Werke, auf der anderen Seite wird ein Hochtechnologie-Hub geschaffen, der die Grenzen des Möglichen verschieben möchte. Dabei leugnet Brown nicht, dass das Projekt vor erheblichen Herausforderungen steht: Umweltauflagen, wie der Schutz des gefährdeten Schneesperlings, bremsen potenzielle Bau- und Entwicklungspläne aus.

Der hochregulierte kalifornische Verwaltungsapparat gilt ohnehin als hemmend für Großprojekte. Doch trotz dieser Widrigkeiten hält Brown an seinem Standort fest, überzeugt davon, dass Kalifornien mit seinem Klima und seiner kulturellen Bedeutung die beste Bühne für diese Vision bietet. Die politischen Rahmenbedingungen sind ambivalent. Auf der einen Seite verweist Brown auf die früheren Versprechen der Trump-Regierung, mehrere neue Städte auf Bundesland zu errichten, als großes Zeichen staatlicher Unterstützung für Innovation und industrielle Wiederbelebung. Diese Pläne haben sich bislang jedoch nicht in konkrete Maßnahmen verwandelt.

Gespräche mit Regierungsstellen laufen, doch die bürokratischen Hürden sind hoch. Für die Realisierung von Atlas bedarf es eines „Enhanced Use Lease“, der das Recht zur Entwicklung auf dem Militärgelände gewährt – ein Prozess, der Zeit und Kompromisse erfordert. Praxis ist also ein nutzenorientiertes, aber auch kulturell aufgeladenes Projekt, das auf einer Mischung aus Hightech-Optimismus, konservativer Ideologie und amerikanischer Gründermentalität basiert. In der aktuellen Kulturdebatte zwischen „sanften Linksliberalismus-Projekten“ und „harten, maskulinen Tech-Enklaven“ setzt Brown auf Letzteres als echten Zukunftsweg. Seine Vision erinnert an ein neues „Galt's Gulch“, den legendären Ort aus Ayn Rands „Atlas Shrugged“, der für individuelle Freiheit und kapitalistische Exzellenz steht.

Für Interessierte, Technologen und Investoren bietet Praxis neben der Perspektive auf technologischen Fortschritt und wirtschaftliche Vorteile auch ein kulturstiftendes Narrativ: den Aufbau einer Gesellschaft, die Heldenstatus, Mut und Leistungsorientierung wieder feiert. Die Verbindung von militärischem Geist, Pioniermentalität und Hightech ermöglicht eine Neuinterpretation des amerikanischen Traums im 21. Jahrhundert – in einer Zeit, in der geopolitische Rivalitäten und technologische Umwälzungen neue Antworten erfordern. Da das Projekt sowohl wirtschaftlich als auch kulturell enormes Potenzial sowie Risiken birgt, wird Atlas in den kommenden Jahren ein spannendes Experiment bleiben. Ob es gelingt, den Anforderungen von Lobby, Umweltgesetzgebung, Bevölkerung und Investoren gleichzeitig gerecht zu werden und das ambitionierte Bild von Praxis Wirklichkeit werden zu lassen, wird die Zukunft zeigen.

Die Vision einer Hightech-Oase mit starkem, maskulinem Kern im sonnigen Kalifornien hat jedenfalls bereits jetzt hohe Aufmerksamkeit auf sich gezogen und könnte ein Symbol für eine neue Ära amerikanischen Erfindergeistes werden.