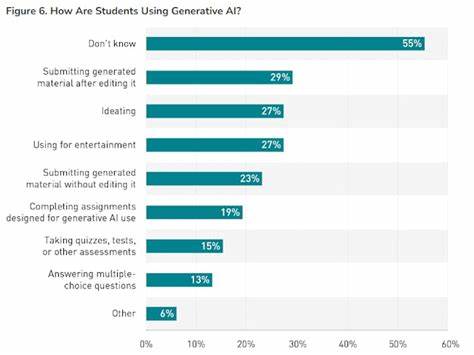

Die Integration generativer Künstlicher Intelligenz (KI) verändert die akademische Landschaft weltweit und insbesondere an britischen Universitäten. Studierende nutzen zunehmend große Sprachmodelle (Large Language Models, LLMs) wie ChatGPT, Claude oder andere KI-Tools, um ihre Lernprozesse zu unterstützen. Die Frage, wie genau diese Technologien eingesetzt werden und welche Auswirkungen sie auf die Qualität des Studiums und künftige berufliche Fähigkeiten haben, steht im Mittelpunkt der aktuellen Diskussionen im Bildungssektor des Vereinigten Königreichs. Eine aktuelle Studie des Higher Education Policy Institute (HEPI) mit über tausend Befragten zeigt, dass lediglich zwölf Prozent der Studierenden keinerlei KI in ihren Prüfungen oder Assessments verwenden. Dies bedeutet, dass der überwiegende Teil aktiv auf diese Unterstützungswerkzeuge zurückgreift.

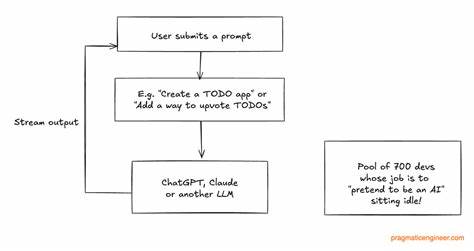

Eine anfängliche Zurückhaltung und der Versuch der Hochschulen, die Nutzung generativer KI strikt zu verbieten, scheint sich gelegt zu haben. Stattdessen rückt die Debatte vermehrt auf die Frage, wie der Einsatz solcher Technologien gelenkt werden kann, um epistemische Kompetenz zu fördern und eine oberflächliche, rein transaktionale Nutzung von Wissen zu vermeiden. Interessant ist der Vergleich mit einer anderen Studie von Anthropic, die untersucht hat, wie Studierende die KI namens Claude einsetzen. Dabei wurde das Lernverhalten anhand von Blooms Taxonomie klassifiziert, einer anerkannten Methode zur Einordnung kognitiver Lernziele. Die Ergebnisse zeigen, dass der Grad und die Art der kognitiven Auslagerung variieren, je nachdem, ob Studierende einfache Wissensabrufaktivitäten oder komplexere Aufgaben wie Analyse, Bewertung und Schaffung neuer Inhalte durchführen.

In der Praxis bedeutet das, dass es wenig problematisch ist, LLMs als Hilfsmittel zum besseren Verständnis von Studienmaterialien zu verwenden – ähnlich wie es früher Lernplattformen oder Präsentationstools ermöglichten, Inhalte leichter zugänglich zu machen. Im Gegenteil hilft der Einsatz dieser Technologie, komplexe Informationen in verständlicher Form zu vermitteln. Damit kann ein wichtiger pädagogischer Fortschritt verbunden sein, vorausgesetzt die Studierenden entwickeln gleichzeitig ein reflektiertes Verhältnis zur Nutzung dieser Tools. Ein weiteres Lernlevel stellen die kognitiven Fähigkeiten des Anwendens und Analysierens dar. Hier wird deutlich, dass das Arbeiten mit KI-gestützten Systemen zwangsläufig eine gewisse epistemische Leistung erfordert.

Um sinnvolle Ergebnisse zu erhalten, müssen Studierende präzise und wohlüberlegte Fragen formulieren, die den Dialog mit der KI steuern. Diese Interaktion kann auch als eine Art „Gummiententechnik“ beschrieben werden: Studierende nutzen die KI, um Gedanken zu ordnen, Argumentationslinien abzutesten und komplexe Sachverhalte zu durchdenken. Allerdings treten die größten Herausforderungen im Bereich des Bewertens und Schaffens neuer Inhalte auf. In diesen Phasen besteht die Gefahr einer kognitiven Auslagerung, wenn Studierende über längere Zeit von der KI abhängig werden, ohne diese Fähigkeiten auch eigenständig zu trainieren. Das betrifft zum Beispiel das Erstellen von Gliederungen oder das kritische Überprüfen eigener Arbeiten.

Sollte die KI von Anfang an integraler Bestandteil dieser Prozesse werden, könnte sich ein so genanntes „weiches Lock-in“ einstellen, das bedeutet, dass zukünftige Aufgaben oft nur noch in Kooperation mit der KI gelöst werden können – mit potenziell negativen Folgen für die individuelle Problemlösekompetenz und Kreativität. Diese Erkenntnisse legen nahe, dass Hochschulen nicht mehr allein darauf setzen sollten, generative KI pauschal als „Problem“ oder „Betrugswerkzeug“ zu betrachten. Vielmehr muss die Diskussion um Pädagogik und Curriculumentwicklung endlich die spezifischen relationalen Aspekte und Interaktionen zwischen Studierenden und KI berücksichtigen. „Erstellen“ oder „Kreieren“ bedeutet heute nicht mehr automatisch das vollständige eigenhändige Verfassen eines Textes, sondern kann vielfältige Formen annehmen, abhängig davon, wie die KI als kollaborativer Partner eingebunden wird. Neben den pädagogischen Überlegungen sind auch die Sorgen und Bedenken der Studierenden bemerkenswert.

Laut HEPI-Studie geben über die Hälfte der Befragten an, dass die Angst vor Betrugsvorwürfen und die Unsicherheit durch mögliche „Halluzinationen“ der KI (also fehlerhafte oder falsche Ausgaben) Hauptgründe sind, die sie von einer Nutzung der Technologien abhalten. Interessanterweise steht die ökologische Auswirkung von KI-Tools mit nur rund 15 Prozent vergleichsweise gering im Fokus. Obwohl viele Studierende die institutionellen Regelungen für den Umgang mit KI als klar und wirksam bewerten, zeigt sich bei genauerem Hinsehen eine Kluft zwischen Wahrnehmung und Realität. Die meisten gehen davon aus, dass ihre Universitäten den Einsatz von KI in Abschlussarbeiten gut erkennen und regulieren können. Gleichzeitig hat sich die Einschätzung, dass Lehrkräfte gut mit KI umgehen können, deutlich verbessert – von 18 Prozent im Jahr 2024 auf 42 Prozent im Jahr 2025.

Dennoch bleibt dies eine beträchtliche Herausforderung, da gerade Lehrende oft nicht über umfassende KI-Kompetenzen verfügen, um entweder die Anwendungen effektiv in Lehrkonzepte einzubinden oder problematische Nutzungen zu erkennen und zu intervenieren. Die Diskrepanz zwischen den Kompetenzen der Lehrenden und der zunehmend selbstständigen KI-Nutzung durch Studierende birgt die Gefahr, dass sich der Eindruck von „Betrug“ als einschränkender Faktor durch zunehmende Vertrautheit und technische Raffinesse bald auflösen könnte. Dies würde zu einer neuen Normalität führen, in der die Grenzen zwischen eigenständigem Denken und KI-gestütztem Arbeiten weiter verschwimmen. Was bedeutet das für die Zukunft der akademischen Ausbildung in Großbritannien und darüber hinaus? Zunächst einmal steht fest, dass die traditionelle Vorstellung von Lernen, das primär durch individuelles Auswendiglernen und lineares Schreiben geprägt ist, hinterfragt werden muss. Lehrmethoden und Bewertungsformen benötigen eine grundlegende Anpassung, die weniger auf das blinde Verbot neuer Technologien und mehr auf die Förderung kritischer Medienkompetenzen und epistemischer Verantwortung ausgerichtet ist.

Ein weiterer Aspekt ist die Notwendigkeit von KI-Literacy. Studierende müssen lernen, nicht nur mit generativen KI-Systemen umzugehen, sondern auch deren Limitationen, Verzerrungen und potenzielle Fehlerquellen kritisch zu reflektieren. Dies ist entscheidend, um die eigene Urteilsfähigkeit zu trainieren und zu bewahren, gerade wenn KI immer stärker in den täglichen Arbeits- und Lernalltag integriert wird. Schließlich dürfen die ethischen und gesellschaftlichen Fragen nicht vernachlässigt werden. Die Sorge vor der Automatisierung kreativer Prozesse, die potenzielle Ungleichheit durch unterschiedliches Zugangs- und Kompetenzniveau bei KI-Anwendungen sowie die langfristigen Auswirkungen auf akademische Integrität und Beschäftigungsfähigkeit sind Themen, die auf politischer und institutioneller Ebene diskutiert werden müssen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Einsatz generativer KI durch Studierende in UK-Universitäten ein tiefgreifender Wandel ist, der sowohl Chancen als auch Risiken birgt. Eine Verbannung der Technologie wird sich als unrealistisch erweisen. Vielmehr ist es notwendig, die Integration so zu gestalten, dass sie epistemische Fähigkeiten fördert, kritisches Denken unterstützt und Studierende auf eine Zukunft vorbereitet, in der KI als ständiger Begleiter des Lernens und Arbeitens verstanden wird. Das bedeutet, Lehrende und Bildungspolitiker stehen vor der Aufgabe, Lernumgebungen kreativ zu gestalten, die den Dialog zwischen Mensch und Maschine produktiv nutzen. Die Entwicklung neuer Curricula, die Einbindung von KI-Kompetenztrainings und die Förderung von Reflexionsprozessen über die Lernmethoden hinweg sind unerlässlich, um eine nachhaltige, faire und innovative Hochschulbildung sicherzustellen.

Die Zeit drängt, denn die digitale Transformation der Bildungswelt schreitet schnell voran – und setzt sowohl Studierende als auch Lehrende gleichermaßen in Bewegung.