Phishing ist seit vielen Jahren eine der größten Bedrohungen im Bereich der IT-Sicherheit. Insbesondere im Geschäftsalltag sind Mitarbeiter häufig Ziel von Betrugsversuchen, die darauf abzielen, Zugangsdaten zu stehlen oder vertrauliche Informationen preiszugeben. Besonders beunruhigend ist die jüngste Entwicklung bei Gmail, bei der die E-Mail-Adressen der Absender maskiert werden und stattdessen vorwiegend nur der Name angezeigt wird. Dieses scheinbare Komfortmerkmal kann zunehmend als Angriffsvektor für raffinierte Phishing-Angriffe missbraucht werden. Diese Problematik gewinnt an Bedeutung, weil Nutzer die volle E-Mail-Adresse nicht mehr sofort erkennen können und so betrügerische Mails leicht für legitime Kommunikation gehalten werden.

Die Maske erzeugt eine trügerische Sicherheit, die das Potenzial hat, den Schaden durch Cyberkriminalität drastisch zu erhöhen. Die Benutzeroberfläche von Gmail wurde über die Jahre stetig modernisiert, um das Nutzererlebnis zu verbessern. Zu diesem Zweck wird der Anzeigename des Absenders, beispielsweise der Vor- und Nachname einer Person, prominent dargestellt, während die eigentliche E-Mail-Adresse oftmals ausgeblendet wird. Das kann beim schnellen Durchsehen von Nachrichten praktischer erscheinen, birgt jedoch ein erhebliches Risiko. Ein Angreifer kann somit eine E-Mail mit einem gefälschten Absendernamen senden, der dem Namen eines vertrauten Kollegen, Vorgesetzten oder Geschäftspartners sehr ähnelt.

Ohne die Möglichkeit, die genaue Adresse einzusehen, fällt es dem Empfänger schwer, die Echtheit der Nachricht zu überprüfen. Die Folge sind Phishing-Angriffe, die oft klein und unauffällig beginnen, um Vertrauen aufzubauen – zum Beispiel mit Aussagen wie „Bist du für einen kurzen Anruf verfügbar?“ oder „Ich möchte etwas Wichtiges mit dir besprechen“. Schon wenige Sekunden Unachtsamkeit können genügen, um auf manipulierte Links zu klicken, Anhänge zu öffnen oder gar sensible Informationen preiszugeben. Das Problem der getarnten Absenderadressen ist nicht neu, doch im Zusammenspiel mit der aktuellen Gmail-Nutzeroberfläche hat es eine neue Dimension erreicht. In bisherigen E-Mail-Clients war die Adresse stets gut sichtbar, sodass selbst bei ähnlichen Namen der genaue Absender meistens erkennbar war.

Heutige Nutzer gewöhnen sich jedoch an die einfache Darstellung nur des Namens und übersehen dabei die dahinterliegende Bedrohung. Angreifer nutzen genau dieses Verhalten aus, indem sie Namen leicht variieren, Buchstaben durch ähnliche Zeichen ersetzen oder sehr nahe an reale Namen anlehnen. Besonders gefährlich wird es, wenn es sich um Rollenprofile oder Führungskräfte handelt, da die Autorität dieser Personen im Unternehmen für den Empfänger vertrauenswürdig erscheint. Diese Entwicklung erfordert nicht nur erhöhte Wachsamkeit bei den Nutzern, sondern auch Anpassungen seitens des Anbieters Gmail. Experten und Nutzer fordern in Foren und Social-Media-Kanälen schon lange, dass Google die E-Mail-Adresse wieder deutlich anzeigen oder zumindest eine visuelle Unterscheidung für unbekannte oder erstmalig auftretende Absender ermöglicht.

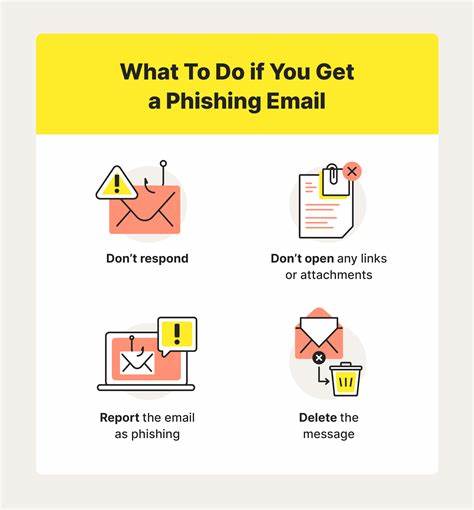

Wenn ein Absender noch nie mit dem Empfänger kommuniziert hat oder neu ist, sollte eine Warnung oder ein spezieller Hinweis angezeigt werden, der Nutzer auf potenzielle Risiken aufmerksam macht. Ein weiterer Vorschlag betrifft die Implementierung eines speziellen Symbols oder einer Farbe, die nur bei gesicherten, internen E-Mail-Adressen sichtbar ist. So könnten Empfänger schnell echte Kontakte von möglichen Betrügern unterscheiden. Neben der Änderung des Anzeigeformats in Gmail ist es essenziell, dass Unternehmen und Einzelpersonen eigene Schutzmaßnahmen ergreifen. Bildung und Aufklärung zum Thema Phishing ist zentral – Mitarbeiter sollten regelmäßig über die neuesten Angriffsmethoden informiert werden.

Schulungen können das Bewusstsein für solche Maskierungstechniken schärfen und helfen, typische Anzeichen von Phishing-Mails zu erkennen. Darüber hinaus bieten technische Lösungen wie Multi-Faktor-Authentifizierung, Anti-Phishing-Filter und speziell konfigurierte E-Mail-Gateways zusätzlichen Schutz. Moderne Software kann Muster erkennen, die auf betrügerische Absichten hinweisen, und entsprechende Mails automatisch markieren oder blockieren. Ein weiterer pointierter Ansatz ist das Prüfen von Kommunikationsmustern. Besonders bei ungewöhnlichen Anfragen, die etwa Geldtransfers, das Teilen von Passwörtern oder die Beschaffung sensibler Informationen betreffen, sollten Empfänger immer skeptisch sein und im Zweifel direkt beim vermeintlichen Absender nachfragen – idealerweise über einen anderen Kommunikationskanal als E-Mail.

Diese Vorsichtstaktik kann vielen Betrugsversuchen frühzeitig einen Riegel vorschieben. Zudem kann es hilfreich sein, eine firmeninterne Liste mit offiziellen Kontakten zu pflegen, die Mitarbeitende jederzeit zur Überprüfung nutzen können. Die Problematik der Maskierung zeigt exemplarisch, wie auch vermeintlich kleine Änderungen in der Nutzeroberfläche große Auswirkungen auf die Sicherheit haben können. Während Google den Komfort und die einfache Bedienbarkeit für seine Nutzer erhöhen möchte, entstehen dabei unbeabsichtigt neue Risiken, die Kriminelle ausnutzen. Das Gleichgewicht zwischen Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit zu finden, ist eine der großen Herausforderungen heutiger Softwareentwicklung.

Bis Google entsprechende Anpassungen vornimmt, sind Unternehmen und Nutzer selbst in der Pflicht, wachsam zu bleiben und nicht ausschließlich auf das angezeigte Namensbild zu vertrauen. Es ist anzumerken, dass die Gefahr nicht ausschließlich auf Gmail beschränkt ist. Viele andere E-Mail-Anbieter zeigen ebenfalls nur den Namen des Absenders an, wobei die genaue Adresse oft erst bei zusätzlichem Aufwand sichtbar wird. Das Problem ist daher ein generelles Phänomen der Art und Weise, wie moderne E-Mail-Clients gestaltet sind. Dennoch genießt Gmail als einer der größten Anbieter weltweit besondere Aufmerksamkeit, da hier besonders viele Nutzer betroffen sind und Angriffe mit großem Maße an Spezialisierung durchgeführt werden.

In Zukunft sind vermehrte Kooperationen zwischen IT-Sicherheitsfirmen, E-Mail-Anbietern und Nutzern wünschenswert, um gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Mögliche innovative Methoden könnten die Einbindung künstlicher Intelligenz zur Erkennung von Anomalien im Kommunikationsverhalten sein oder verstärkte Nutzung von kryptografischen Verfahren zur Echtheitsprüfung von E-Mails, wie sie etwa durch das DMARC-Protokoll teilweise bereits erfolgen. Solche Maßnahmen könnten die Sicherheit deutlich erhöhen und dem steigenden Phishing-Trend entgegenwirken. Abschließend lässt sich zusammenfassen, dass die Maskierung der E-Mail-Adresse bei Gmail zwar aus Benutzersicht Vorteile beim Lesen und Verwalten von Nachrichten bringt, jedoch den Phishing-Angriffen neuen Vorschub liefert. Nutzer sollten nicht nachlässig werden, sondern stets kritisch hinterfragen, ob eine E-Mail wirklich vertrauenswürdig ist.

Unternehmen sollten ihre Mitarbeiter sensibilisieren und technische Schutzmechanismen implementieren. Und Google selbst ist aufgefordert, die Darstellung der Absenderinformationen so zu verbessern, dass Nutzer in die Lage versetzt werden, betrügerische Mails besser zu erkennen. Nur so lässt sich langfristig die Sicherheit im E-Mail-Verkehr wieder erhöhen und der Schaden durch Phishing minimieren.