Das Thema Geschlechtergleichheit ist seit Jahrzehnten ein zentrales Anliegen in Wissenschaft, Politik und Gesellschaft. Im Zuge der Bemühungen um mehr Gleichberechtigung wird häufig angenommen, dass mit steigendem Gleichheitsgrad zwischen Männern und Frauen auch die Unterschiede in Persönlichkeit, Verhalten und Präferenzen zwischen den Geschlechtern verschwinden oder zumindest abnehmen sollten. Dieses naheliegende Bild wird jedoch durch eine faszinierende und kontroverse Beobachtung herausgefordert, die als "Simpsons Geschlechtergleichheitsparadoxon" bezeichnet wird. Die Bezeichnung spielt auf das Simpson-Paradoxon an, ein bekanntes statistisches Phänomen, bei dem scheinbare Zusammenhänge auf globaler Ebene sich auf der Ebene von Gruppen umkehren oder verschwinden. Doch was genau verbirgt sich hinter diesem Paradoxon und welche Erkenntnisse hat die aktuelle Forschung dazu gewonnen? Unter dem Begriff „Geschlechtergleichheitsparadoxon“ versteht man das vermeintlich widersprüchliche Phänomen, dass Länder mit stärkerer Gleichstellung der Geschlechter größere Unterschiede in Persönlichkeitseigenschaften und anderen Verhaltensweisen zwischen Männern und Frauen zeigen als Länder mit geringerer Gleichstellung.

Diese Beobachtung widerspricht der weit verbreiteten Annahme, dass Gleichheit automatisch zu mehr Ähnlichkeit zwischen den Geschlechtern führt. Die These wurde vor allem aus einer evolutionären Perspektive diskutiert. Nach dieser sollte in egalitären Gesellschaften mehr Freiheit herrschen, eigene, möglicherweise biologische, Präferenzen zu verfolgen, wodurch sich Unterschiede besser entfalten könnten. Dabei wird angenommen, dass traditionelle Rollenbilder und soziale Zwänge in weniger gleichgestellten Gesellschaften die Entfaltung individueller geschlechtsspezifischer Neigungen unterdrücken. Neuere wissenschaftliche Untersuchungen, unter anderem die Studie von Mathias Berggren und Robin Bergh aus dem Jahr 2025, werfen diese Annahmen jedoch stark in Zweifel.

Die Forschungsarbeit legt nahe, dass die vermeintliche Verstärkung der Geschlechterunterschiede in hochentwickelten Ländern keine einfache Ursache-Wirkungs-Beziehung mit Gleichstellung hat, sondern vielmehr durch weitere Faktoren verursacht wird, die übersehen wurden. Insbesondere zeigt die Analyse, dass kulturelle Unterschiede zwischen Ländern sowie die Qualität der Daten eine entscheidende Rolle spielen. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass viele der zuvor beobachteten Zusammenhänge zwischen Gleichstellung und Differenzen durch sogenannte kulturelle Cluster erklärt werden können. Kulturelle Cluster bezeichnen in diesem Kontext Gruppen von Ländern, die ähnliche historische, sprachliche und gesellschaftliche Merkmale teilen, wie beispielsweise westliche, protestantisch geprägte oder germanischsprachige Länder. Messinstrumente zur Erfassung von Persönlichkeit und Verhalten, die häufig in westlichen Gesellschaften entwickelt wurden, können in anderen Kontexten an Aussagekraft verlieren oder anders interpretiert werden.

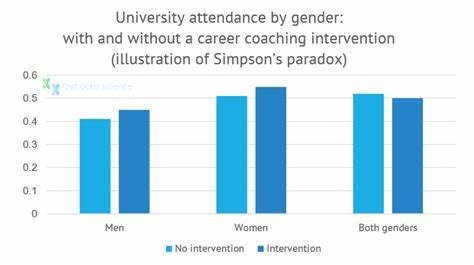

Somit erzeugen länderspezifische kulturelle Eigenheiten Verzerrungen, die fälschlicherweise als durch Gleichstellung verursachte Effekte gedeutet werden können. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Datenqualität. In Ländern mit höherer Datenqualität und umfassenderen Datensätzen werden feingliedrigere Unterschiede sichtbar, während in weniger gut erfassten oder methodisch schlechteren Datensätzen Unterschiede verzerrt oder kaum erkennbar sind. Wenn die Forscher diese Faktoren statistisch kontrollieren, tendieren die vermeintlichen positiven Zusammenhänge zwischen Gleichstellung und Geschlechterunterschieden dazu, zu verschwinden oder sogar ins Gegenteil umzuschlagen. Dies illustriert das Simpson-Paradoxon auf makrosoziologischer Ebene: Betrachtet man globale Daten ohne Berücksichtigung kultureller Cluster, scheint Gleichstellung mit größeren Geschlechterunterschieden einherzugehen.

Kontrolliert man jedoch für kulturelle Gruppen und Datenqualität, verschwindet dieser Eindruck oder kehrt sich um. Die Folge ist, dass keine klare, einfache Kausalität zwischen der Ausprägung von Gleichheit und den beobachteten geschlechtsspezifischen Unterschieden festzustellen ist. Zusätzlich wurde bei der Untersuchung festgestellt, dass Variablen, die typischerweise in westlichen Ländern höher ausfallen, wie etwa bestimmte Entwicklungsindikatoren oder sozioökonomische Parameter, ähnliche Korrelationen mit Geschlechterunterschieden aufweisen wie Gleichstellungsmaße. Das deutet darauf hin, dass die zugrundeliegenden kulturellen und gesellschaftlichen Unterschiede in Wahrheit die entscheidenden Einflussgrößen sind. Die zentrale Erkenntnis ist somit, dass das Geschlechtergleichheitsparadoxon eher ein methodologisches und interpretatives Artefakt ist als ein echtes, kausales Phänomen.

Darüber hinaus zeigt die Forschung, dass viele klassische Ansätze zur Messung von Persönlichkeit und Verhalten, die für ländervergleichende Studien genutzt werden, erhebliche Schwächen und kulturelle Verzerrungen aufweisen. Es ist daher eine Herausforderung, aus solchen Daten sinnvolle Aussagen über biologisch oder sozial bedingte Geschlechterunterschiede abzuleiten. Der Diskurs um das Geschlechtergleichheitsparadoxon hat weitreichende gesellschaftliche Implikationen. Die Vorstellung, dass mehr Gleichberechtigung die Differenzen zwischen Männern und Frauen vergrößert, wurde nicht nur in wissenschaftlichen Kreisen, sondern auch in Medien und sozialen Netzwerken breit diskutiert und teilweise instrumentalisiert. Dies führte zu Kontroversen, die mitunter Gleichstellungsbemühungen infrage stellten oder als kontraproduktiv kritisierten.

Die vorliegenden Ergebnisse legen nahe, dass solche Interpretationen vorschnell sind und einer differenzierteren Betrachtung bedürfen. Gesellschaftlicher Fortschritt und Gleichstellung sollten weiterhin als grundlegend erstrebenswerte Ziele verfolgt werden, ohne in die Falle zu tappen, anhand oberflächlicher statistischer Korrelationen komplexe Ursachen zu vermuten. Darüber hinaus macht die aktuelle Forschung deutlich, dass interkulturelle Unterschiede und methodische Aspekte bei der Untersuchung von Geschlechterfragen einen erheblichen Einfluss haben. Modellrechnungen und Datenanalysen sollten stets mit einem Bewusstsein für kulturelle Kontextabhängigkeit und methodologische Limitationen erfolgen. Nur so lassen sich verlässliche Schlussfolgerungen ziehen, die zur Förderung von Gleichberechtigung und einem besseren Verständnis menschlicher Vielfalt beitragen.