Glück ist ein universelles Streben, das alle Menschen verbindet, doch was genau Glück bedeutet, ist kulturell und historisch ausgesprochen wandelbar. In den letzten Jahrzehnten hat sich unser Verständnis von Glück merklich verändert. Während frühere Generationen oft Glück als etwas Gemeinsames und tief verwurzeltes im sozialen Kontext verstanden, gilt heute nicht selten eine eher oberflächliche Variante als Norm: der schnelle Konsum, materielle Erfüllung und oberflächliche Selbstoptimierung. Doch diese Version des Glücks reicht nicht aus, um echte Zufriedenheit und Sinnhaftigkeit zu erzeugen. Warum ist unser Glückskonzept so oberflächlich geworden, und wie lässt es sich wieder vertiefen? Um diese Fragen zu beleuchten, lohnt ein genauer Blick auf kulturelle Veränderungen, mediale Einflüsse und philosophische Wurzeln des Glücks.

Einst war Glück eng mit dem Gemeinwohl verbunden. Philosophische Denker wie Aristoteles sahen Glück als die Eudaimonia – das gute Leben, das durch tugendhaftes Handeln im Einklang mit der Gemeinschaft entsteht. Glück bedeutete nicht einfach nur persönliches Vergnügen oder individuelle Bedürfnisbefriedigung, sondern das Engagement für Gerechtigkeit, moralische Werte und soziale Verantwortung. Dieses umfassende Glück war demnach ein Prozess, der sich über Zeit erstreckte und mit Sinnhaftigkeit, Zugehörigkeit und nachhaltigem Wohlstand untrennbar verbunden war. Heutzutage jedoch hat sich das Glücksverständnis stark individualisiert.

In einer Zeit, in der Selbstoptimierung durch Podcasts, TED Talks und Bestseller-Ratgeber allgegenwärtig ist, dominiert ein Bild des Glücks, das auf Erwerb, Freiheit und Selbstverwirklichung basiert. Dieses Bild spiegelt sich auch in der Popkultur wider, etwa in Serien wie „The White Lotus“, wo Figuren Glück vor allem in materiellen Statussymbolen, sexuellen Erfahrungen oder äußerlicher Freiheit suchen. Diese Version von Glück wird gerne als ‚Getting what you want‘ definiert – das Erlangen von Dingen, die das Leben angenehm machen sollen. Doch dieses Modell tendiert dazu, eine Sackgasse zu sein, weil es häufig mit Enttäuschung, Leere und einem Gefühl der Sinnlosigkeit gepaart ist. Die moderne Medienlandschaft trägt erheblich zu dieser Entwicklung bei.

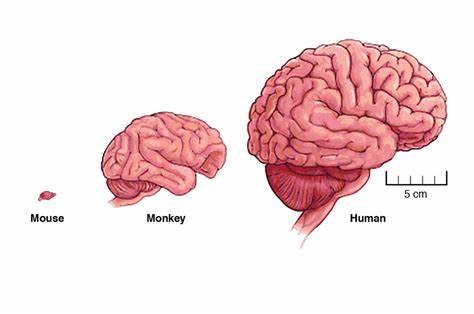

Überall werden Lebensentwürfe eingefordert, die ein perfektes oder bestmögliches Glück versprechen, oft verbunden mit einem Zwang zur ständigen Selbstverbesserung. Dieser Druck kann schnell in Überforderung umschlagen, besonders wenn das angestrebte Ideal nie erreicht scheint. Das bedeutet, dass viele Menschen gegenwärtig in einem inneren Konflikt leben: Auf der einen Seite der Wunsch nach Erfolg, Freiheit und Individualität, auf der anderen Seite das Gefühl von Leere und existenzieller Unsicherheit. Die wissenschaftliche Psychologie hat in den letzten Jahrzehnten zwar viele Fortschritte darin gemacht zu verstehen, was Glück fördert, doch auch hier ist das Bild komplex. Studien zeigen, dass dauerhaftes Wohlbefinden weniger abhängig von kurzfristigen Befriedigungen oder materiellem Besitz ist, sondern mehr durch soziale Beziehungen, Sinnhaftigkeit und das Gefühl von Verbundenheit geprägt wird.

Dies deckt sich mit dem historischen Verständnis, wonach Glück eine gemeinschaftliche Angelegenheit ist. Das Finden von Purpose oder Lebenssinn – ein Konzept, das tiefgründiger als einfaches Glücklich-Sein ist – wird als Schlüsselfaktor für nachhaltiges Wohlbefinden angesehen. Bewusst leben und sich auf das Wesentliche konzentrieren, ist ein weiterer Weg, der als Gegenpol zur Oberflächlichkeit vorgeschlagen wird. Der Buddhismus etwa, neben anderen spirituellen Traditionen, lehrt, dass das Loslassen von Begehren und das Akzeptieren der Vergänglichkeit Türen zu einem tieferen Frieden öffnen. Momentan erlebt dieses Denken eine gewisse Renaissance, vor allem bei jüngeren Menschen, die sich von der Überflutung mit Reizen und Oberflächlichkeiten abwenden.

Durch Achtsamkeit und Meditation wird eine Erfahrung von innerer Mitte und Gelassenheit angestrebt, die über den bloßen Erwerb von Statussymbolen hinausgeht. Eine Rückbesinnung auf die Bedeutung von Gemeinschaft kann dabei ebenfalls nicht überschätzt werden. Soziale Isolation und Vereinsamung sind moderne „Krankheiten“, die die Lebensqualität erheblich mindern. Glück, das tatsächlich trägt, basiert häufig auf authentischen Beziehungen, Vertrauen und gegenseitiger Unterstützung. Gemeinschaft bringt Menschen die Möglichkeit, sich eingebunden zu fühlen, Verantwortung zu übernehmen und gemeinsam Herausforderungen zu meistern.

Diese Dimension wird in der heutigen konsumorientierten Gesellschaft oft vernachlässigt, doch gerade sie kann das Glück vertiefen. Ebenso ist die Sichtweise auf Freiheit ein zentraler Faktor: Während Freiheit im gegenwärtigen Diskurs meist als das uneingeschränkte Recht verstanden wird, seine Wünsche zu erfüllen, führt diese Interpretation oft zu Zersplitterung und innerem Konflikt. Eine reifere Perspektive sieht Freiheit als die Fähigkeit, sich selbst zu begrenzen, um so ein Leben im Einklang mit eigenen Werten und dem Wohl anderer zu gestalten. Diese Freiheit ist nicht die Freiheit von Ansprüchen, sondern die Freiheit zu verantwortungsvollem Handeln – und genau darin liegt ein tieferes Glück. Die Herausforderung der heutigen Gesellschaft besteht folglich darin, das Glücksbild zu vergrößern und von der Oberschicht des Materiellen und Oberflächlichen hin zu einer nachhaltigen, sinnorientierten und sozial eingebetteten Lebensweise zu gelangen.

Dies setzt eine tiefgreifende Selbstreflexion voraus, die nicht selten auch Mut erfordert, den eigenen Konsumkulturen und Selbstbildern kritisch zu begegnen. Es gilt, sich weniger am äußeren Feedback zu orientieren und mehr auf innere Wahrhaftigkeit zu hören. Bildung spielt dabei eine wichtige Rolle: Ein erweitertes Verständnis von Glück, das philosophische, psychologische und ethische Dimensionen einschließt, sollte von klein auf vermittelt werden. Wenn bereits Kinder lernen, dass Glück mehr ist als kurzfristige Freuden, dass es in Verantwortung, Mitgefühl und Gemeinschaft verwurzelt ist, können sich langfristig Gesellschaften verändern. Auch politische Systeme müssen diesen Anspruch unterstützen, indem sie gerechte Rahmenbedingungen für ein gutes Leben aller schaffen.

Eine tiefere Form von Glück fordert darüber hinaus ein Bewusstsein für die Zerbrechlichkeit unserer Welt. Klimawandel, soziale Ungleichheiten und politische Konflikte zeigen, wie stark unser individuelles Glück mit dem globalen Wohlergehen verknüpft ist. Wer sich diesem Zusammenhang öffnet, erkennt, dass das Streben nach Glück nicht egoistisch, sondern interdependent ist. Gemeinsames Glücken erzeugt stärkere und nachhaltigere Lebensgrundlagen, die über Generationen hinweg wirken. In der Praxis bedeutet das etwa, sich Zeit für Reflexion und echte Begegnungen zu nehmen, sich von der ständigen digitalen Ablenkung zu lösen und Räume zu finden, in denen nicht bloß Leistung zählt, sondern Menschlichkeit und Verbundenheit.

Dies kann im Alltag durch einfache Rituale, wie bewusste Gespräche, Engagement in der Nachbarschaft oder Naturerfahrungen geschehen. Ein solches Mindset führt zu einem reichen und vielschichtigen Glück, das Herausforderungen aushält und inneren Halt verleiht. Schlussendlich zeigt sich: Glück ist kein Zustand, der ohne Anstrengung erreicht wird. Es ist eine Haltung, die verstanden, gepflegt und verteidigt werden muss – gegen oberflächliche Verlockungen, kurzfristige Belohnungen und egoistische Narreteien. Es lohnt sich, die eigene Definition von Glück immer wieder zu hinterfragen und zu erweitern, um so dem entgegenzuwirken, was immer flacher und leerer erscheint.

Ein erfülltes Leben entsteht aus der Balance zwischen individuellen Bedürfnissen und der Verantwortung gegenüber der Gemeinschaft, zwischen dem Streben nach Freiheit und der verbindenden Kraft von Grenzen. Das Wiederentdecken eines tieferen Glücksverständnisses ist nicht nur eine persönliche Herausforderung, sondern eine gesellschaftliche Notwendigkeit. Die Komplexität unserer Zeit verlangt von uns, jenseits von Oberflächlichkeiten zu denken und zu handeln – für ein Glück, das nicht nur uns selbst dient, sondern auch künftigen Generationen eine lebenswerte Welt hinterlässt.