Das Internet galt seit seiner Entstehung als eine der mächtigsten Plattformen für Wissen, Kommunikation und Kreativität. Doch in den letzten Jahren hat sich das digitale Ökosystem drastisch verändert. Begriffe wie „Slopaganda“ fassen eine bedenkliche Entwicklung zusammen: die zunehmende Verbreitung von minderwertigen, manipulierten oder irreführenden Inhalten, die die Qualität und Vertrauenswürdigkeit des Internets aufs Spiel setzen. Doch was genau steckt hinter diesem Begriff und wie kam es dazu, dass das Netz heute von solchem digitalen Müll überschwemmt wird? Slopaganda ist ein Wortspiel aus „Slop“ (Schlamm, Müll) und „Propaganda“ – es beschreibt eine Art von Informationsmanipulation, die nicht durch sorgfältig produzierte, gut recherchierte Meinung oder Fakten geprägt ist, sondern durch qualitätsarme Inhalte, die hauptsächlich emotionalisieren, polarisieren oder schlichtweg Desinformation verbreiten. Diese Art der Kommunikation ist kein neues Phänomen, doch durch soziale Medien, Algorithmen und wirtschaftliche Interessen hat sich ihre Verbreitung enorm beschleunigt.

Die Entwicklung, die zum heutigen Zustand führte, beginnt mit der Veränderung der Internetnutzung von einem offenen, dezentralen Ort hin zu kommerziellen Plattformen und Apps, die häufig den Nutzer in den Mittelpunkt der Monetarisierung stellen. Bereits der Umstieg von offenen Internet-Protokollen zu proprietären Messengern verringerte die Qualität der Kommunikation und förderte isolierte Umgebungen, in denen Echokammern und Fehlinformation gedeihen konnten. Das Vertrauen in Suchmaschinen und Browser, die von Großkonzernen wie Google kontrolliert werden, förderte eine Abhängigkeit, in der Werbung und Datenschutzverletzungen einen hohen Preis für den Nutzer bedeuten. Gleichzeitig begannen Marken und Unternehmen die Aufmerksamkeit der Menschen durch Likes, Kommentare und Community-Building auf sozialen Netzwerken zu kapern. Die Folge war ein Anstieg von durch Algorithmen kuratierten Inhalten, die zur Erhöhung der Verweildauer und Interaktionen entwickelt wurden, nicht aber zur Förderung von Wahrhaftigkeit oder Qualität.

Die Interaktion mit solchen Plattformen führte häufig dazu, dass Inhalte, sei es Nachrichten, Meinung oder Unterhaltung, sich in psychologisch ansprechende, aber wenig gehaltvolle Formate verwandelten, von Memes über virale Videos bis hin zu manipulativen politischen Botschaften. Die Verlagerung von Besitzrechten an Inhalten hin zu geschlossenen Ökosystemen, wie bei Netflix oder Spotify, bedeutete außerdem, dass Nutzer weniger Kontrolle über ihre eigenen Daten und Inhalte haben. Sie zahlten für „Ersatzprodukte“ statt Eigentum an Medien. Diese Entwicklung führte dazu, dass das Internet zunehmend als eine Reihe von Mietplattformen wahrgenommen wird, auf denen Nutzer zwar konsumieren, aber nicht wirklich kontrollieren oder gestalten können. Auch Trendphänomene wie NFTs, die digitale Vermarktung von nicht greifbaren Kunstwerken oder Memes, werden im Zuge dieser Slopaganda zu einer Quelle für kommerzielle Verzerrungen und falschen Wertvorstellungen.

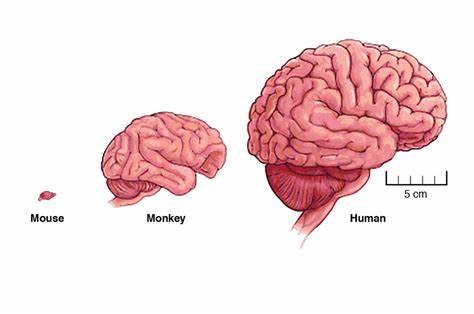

Solche digitalen Spekulationsobjekte erzeugen viel Marketinglärm, aber wenig Sinn, und lenken von der eigentlichen Qualität und inhaltlichen Substanz ab. Eine zentrale Rolle in der Verschlechterung der digitalen Kommunikationskultur spielen auch die Kommentarbereiche oder Social-Media-Interaktionen, die zu einem „industriellen Komplex“ der Reizbarkeit, Oberflächlichkeit und Negativität geworden sind. Lange, fundierte Diskussionen werden zunehmend durch kurze, aggressive Gemüter ersetzt, deren Hauptaufgabe oft darin besteht, die Aufmerksamkeit der Algorithmen zu füttern. Gleichzeitig entstehen sogenannte „Sockpuppet“-Konten und Fake-Profile, die das Meinungsbild künstlich verzerren und die Wahrnehmung der Realität manipulieren. Der Einfluss Künstlicher Intelligenz (KI) in dieser Entwicklung ist ambivalent.

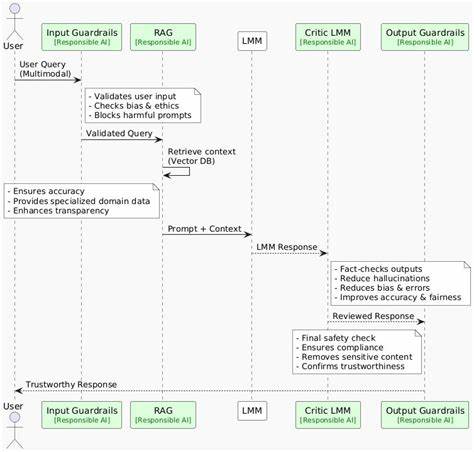

Einerseits versprechen KI-Technologien die Automatisierung und Verbesserung von Prozessen, die Betreuung von Nutzern oder die Personalisierung von Informationen. Andererseits werden gerade mit KI generierte Inhalte oft noch weniger hochwertig und bergen das Risiko, Fluten von Texten, Bildern oder Videos zu erzeugen, die weder überprüfbar noch authentisch sind. Damit kommen Mengen von „Schlappschrott“, wie man Slopaganda auch interpretieren könnte, ins Netz, die das ursprüngliche Versprechen des Internets als Informationsquelle erheblich untergraben. Doch trotz dieser Herausforderungen stellt der Begriff Slopaganda auch eine Aufforderung dar: Die Idee, dass das Internet nicht verloren ist, sondern dass jede*r seine oder ihre kleine digitale Insel gestalten und damit gegen den Massenmüll vorgehen kann. Die Dezentralisierung, der Besitz eigener Domains und das Erstellen von Inhalten auf eigenen Webseiten sind Methoden, die Nutzer anwenden können, um dem Slopageddon zu entkommen.

Es ist kein Zufall, dass die bewusste Unterscheidung zwischen dem offenen Web und proprietären Apps immer stärker betont wird. Das Web selbst ist noch immer ein Raum für Austausch, Kreativität und Vertrauen, wenn man es gegen die ausufernden Industrien der Datenverschmutzung verteidigt. Für Nutzer bedeutet dies vor allem eines: Kritik am eigenen Verhalten. Nicht jeder Klick, Kommentar oder Like ist harmlos; oft unterstützt man ungewollt die Mechanismen, die das Internet verschlechtern. Kommentare sollten deutlich kürzer, prägnanter und vor allem wohlüberlegt sein.

Der Verzicht auf ausufernde LLM-generierte Blöcke („Large Language Model“-Texte) bei öffentlichen Diskussionen kann helfen, die Qualität der Kommunikation zu heben. Persönliche Essays, gründliche Beiträge oder Meinungen sollten besser auf eigenen Seiten veröffentlicht und von dort verlinkt werden. Auch die Akzeptanz, dass große Technologiekonzerne PR- und Rechtsabteilungen haben, die deren Interessen wahren, sollte zu einem selbstbewussten Umgang mit Online-Inhalten führen. Nutzer müssen nicht für diese Konzerne kostenlos deren Interessen vertreten. Stattdessen gilt es, eigene Sichtbarkeit aufzubauen, durch eigene Plattformen oder vertrauenswürdige Social-Media-Netzwerke, die dezentrale und offene Prinzipien fördern.

Schließlich bleibt festzuhalten, dass Slopaganda nicht nur ein Phänomen von Netztechnik oder Wirtschaft ist, sondern vor allem auch eine kulturelle Herausforderung. Sie spiegelt den Umgang mit Informationen, Vertrauen und Gesellschaft im digitalen Zeitalter wider. Nur durch ein bewusstes, kritisches und aktives Handeln können wir den Informationsmüll reduzieren und ein wertvolles digitales Umfeld bewahren. Das Internet ist zwar von Slopaganda durchdrungen, doch es liegt an den Nutzerinnen und Nutzern, es zurückzuerobern. Mit bewusster Präsenz, eigenem Content und der Vermeidung der Mechanismen des industriellen Kommentar- und Interaktionskomplexes lässt sich die Qualität des digitalen Raums verbessern.

Die Zukunft des Internets hängt davon ab, wie wir als Gesellschaft mit dieser Herausforderung umgehen – als passive Konsumenten oder als aktive Gestalter unserer digitalen Heimstätte.