Die menschliche Wahrnehmung ist eine dynamische Leistung, die eng mit der Aktivität unserer Bewegungen verknüpft ist. Insbesondere die Augenbewegungen, allen voran die sogenannten Sakkaden – schnelle Blicksprünge, mit denen wir unsere Blickrichtung wechseln – sind zentral, um unser visuelles System an die Umwelt anzupassen. Diese schnellen Augenbewegungen stellen nicht nur eine motorische Herausforderung dar, sondern setzen gleichzeitig auch sensorische Grenzen, wenn es darum geht, bewegte Objekte oder visuelle Reize mit hohen Geschwindigkeiten zu erfassen und bewusst wahrzunehmen. Neue Forschungsergebnisse zeigen, dass die physikalischen Gesetzmäßigkeiten, die die Kinematik dieser Sakkaden bestimmen, direkt mit den Wahrnehmungslimits hochfrequenter visueller Reize verbunden sind, und eröffnen damit ein faszinierendes Fenster auf die Verbindung von Wahrnehmung und Bewegung. Sakkaden sind die häufigsten Bewegungen des menschlichen Körpers und passieren etwa 10.

000 Mal in jeder wachen Stunde. Sie sind verantwortlich für die schnelle Verlagerung des Fokus unseres schärfsten Sehbereichs, der sogenannten Fovea, auf unterschiedliche Punkte im Blickfeld. Jede dieser Bewegungen hat eine charakteristische Geschwindigkeit, Dauer und Amplitude – also einer räumlichen Distanz, die das Auge zurücklegt. Das Besondere dabei ist, dass diese Parameter nicht unabhängig voneinander sind, sondern einer sogenannten Hauptsequenz („main sequence“) folgen, welche eine mathematisch präzise Beziehung zwischen Bewegungsgröße, Geschwindigkeit und Dauer beschreibt. Diese Hauptsequenz wurde bereits seit Jahrzehnten beschrieben, gilt universell über verschiedene Spezies hinweg und bildet die Grundlage für die zuverlässige Koordination von Augenbewegungen.

Bei jeder Sakkade bewegt sich das Bild auf der Netzhaut unserer Augen deutlich – die gesamte Szenerie scheinbar wandert mit hoher Geschwindigkeit über die Rezeptoren. Trotzdem nehmen wir diese Bewegung während einer Sakkade kaum wahr, ein Phänomen, das als sakkadische Unterdrückung oder Unwahrnehmung („saccadic omission“) bezeichnet wird. Dieses Phänomen ist kritisch für visuelle Stabilität; es verhindert, dass die Welt für uns bei jedem Blicksprung verschwimmt oder unstet erscheint. Bisherige Theorien erklärten diese Unterdrückung mit neuronalen Mechanismen wie Kornsumbolin oder Korollärsignalen (Corollary Discharge), die Bewegungsbefehle an sensorische Areale weiterleiten, um sensorische Eingaben während der Bewegung zu dämpfen. Aktuelle Studien haben jedoch einen faszinierenden Ansatz präsentiert, der den Fokus auf die „gesetzlichen“ Bewegungsparameter selbst legt – die Kinematik der Sakkaden.

Mit hochpräzisen Methoden, bei denen visuelle Reize mit Geschwindigkeiten präsentiert werden, die den natürlichen saccadischen Bewegungen entsprechen oder diese überschreiten, lässt sich messen, wann Subjects die Bewegungen eines Reizes noch als kontinuierlich wahrnehmen oder nur als eine abrupte Positionsveränderung ohne Bewegung. Diese Übergänge auf der Wahrnehmungsskala korrelieren präzise mit der Hauptsequenz der realen Augenbewegungen. Die Geschwindigkeits- und Dauergrenzen der Reizwahrnehmung folgen somit den gleichen Gesetzmäßigkeiten wie die Augenbewegungen selbst. Eine wichtige Erkenntnis ist, dass die Bewegungsschwelle für die visuelle Wahrnehmung nicht allein von der absoluten Geschwindigkeit abhängt. Stattdessen ist sie proportional zur erwarteten Geschwindigkeit einer Sakkade der gleichen Amplitude.

Das bedeutet, dass höhere Geschwindigkeiten bei größeren Bewegungsamplituden besser wahrgenommen werden können, wohingegen bei kleinen Amplituden bereits geringere Geschwindigkeiten die Wahrnehmung unmöglich machen. Diese Proportionalität lässt sich also in einem „relativen Geschwindigkeitsmaß“ ausdrücken, das an die saccadische Hauptsequenz gekoppelt ist. Die Experimente zeigen darüber hinaus, dass die Sichtbarkeit von Reizen nicht nur von Bewegungsgeschwindigkeit und Amplitude abhängt, sondern wesentlich auch von der Bewegungsdauer. Je nach Amplitude entspricht die Dauer eines Bewegungsreizes den saccadischen Dauerparametern. Betrachtet man die Dauer relativ zu dieser saccadischen Erwartung, verschmelzen alle Wahrnehmungsdaten unterschiedlicher Reizamplituden zu einer einzigen konsistenten Kurve.

Diese Ergebnisse unterstreichen die enge Verknüpfung von Wahrnehmungsgrenzen mit saccadischen Kinematikrelationen. Ein weiterer spannender Befund betrifft die individuelle Variabilität: Jeder Mensch hat leicht unterschiedliche saccadische Parameter, die sich mit großer Zuverlässigkeit reproduzieren lassen. Im Rahmen der Studie wurde diese individuelle Bewegungskinematik mit den Wahrnehmungsschwellen für schnelles Bewegungssehen korreliert und es zeigte sich ein signifikanter Zusammenhang. Interessanterweise betraf dies vor allem die Bewegung der Netzhaut, also die Gegenbewegung zur eigentlichen Augenbewegung, was auf eine sensorische Abstimmung zwischen motorischer Steuerung und Wahrnehmung hindeutet. Die Bedeutung der statischen Endpunkte der Bewegungen wurde ebenfalls untersucht.

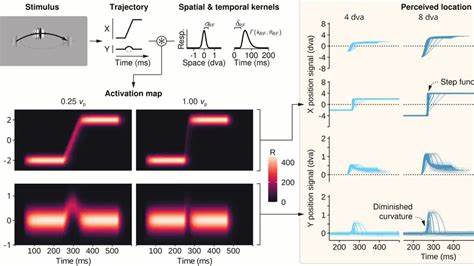

Es stellte sich heraus, dass die Wahrnehmung der Bewegung stark davon abhängt, ob visuelle Reize vor und nach der Bewegung stationär präsentiert werden. Ohne diese statischen Endpunkte entspricht die Wahrnehmung nicht der saccadischen Hauptsequenz, während schon sehr kurze Zeiten von statischer Darstellung vor und nach der Bewegung die Proportionalität wieder herstellen. Diese Beobachtung ist hoch relevant, weil in natürlicher Sicht die Bilder vor und nach einer Sakkade typischerweise stationär sind, was offenbar notwendig ist, um die unbewusste Verarbeitung der schnellen intra-sakkadischen Bewegung sicherzustellen. Die Forscher entwickelten außerdem ein simples Modell der frühen visuellen Verarbeitung, basierend auf der Integration räumlicher und zeitlicher Reizeigenschaften, um die beobachteten Daten zu erklären. Dieses Modell berücksichtigt die zeitlichen Filterungen im visuellen System und den summativen Effekt der Signalverarbeitung entlang einer neuronalen Aktivitätskarte.

Modelle zeigten, dass die Prozesse in den ersten Stufen des visuellen Systems ausreichen, um die Empfindlichkeitsschwellen zu reproduzieren, die der saccadischen Hauptsequenz folgen, und zwar in einem vernünftigen biologischen Parameterbereich. Die Präsenz statischer Endpunkte wirkt in diesem Modell als eine Art maskierender oder hemmender Effekt, der über die Zeitdauer der Reizeinwirkung die Sichtbarkeitsgrenze beeinflusst. Die Theorie besagt somit, dass die Grenzen der schnellen Bewegungserkennung in der Wahrnehmung nicht nur durch reine physikalische oder biophysikalische Limitierungen des Sensorsystems bedingt sind, sondern auch durch die motorischen Regularitäten der eigenen Augenbewegungen. Der visuelle Apparat scheint auf statistische Regelmäßigkeiten der Bewegungen seines Inputs optimiert zu sein, vermutlich als Anpassungsmechanismus zur Aufrechterhaltung stabiler, klarer Wahrnehmung trotz ständigem Eigenbewegungsrauschen. Diese neuen Erkenntnisse werfen auch Fragen zu klassischen Vorstellungen auf, etwa dem Einfluss von Korollärsignalen, die als motorbedingte Vorhersagen und Modulatoren sensorischer Systeme gelten.

Die Resultate weisen darauf hin, dass das visuelle System möglicherweise auch ohne explizite motorische Vorhersagen mit den Eigenbewegungen und deren sensorischen Folgen auf ganz natürliche Weise umgehen kann, indem es sich an die „gesetzliche“ Kinematik der Bewegungen anpasst und deren sensorische Effekte gewissenhaft einkalkuliert oder unterdrückt. Dieses Zusammenspiel von Wahrnehmung und Bewegung trägt zu einem stabilen visuellen Erleben bei und erlaubt gleichzeitig die Erkennung relevanter schneller Bewegungen in der Umwelt. Indem die Wahrnehmung die typischen Bewegungsmuster einer Sakkade kennt und von ihnen abstrahiert, kann sie Bewegungen, die typisch von Eigenbewegungen herrühren, unterdrücken, während sie externe schnelle Bewegungen noch wahrnimmt. Der Einfluss der Kinematik der Augenbewegungen auf die Wahrnehmbarkeit von Bewegungen öffnet neue Forschungsrichtungen. Beispielsweise wäre es interessant zu untersuchen, ob ähnliche Zusammenhänge in anderen Sinnesmodalitäten oder bei anderen tierischen Arten bestehen, die unterschiedliche Bewegungsgeschwindigkeiten oder Wahrnehmungsreize erfahren.

Auch die Rolle von Entwicklungsprozessen bei der Anpassung von Wahrnehmung an motorische Muster bietet spannende Möglichkeiten. Zudem können die Ergebnisse Auswirkungen auf klinische Bereiche haben, etwa bei der Diagnostik und Behandlung von Wahrnehmungsstörungen oder motorischen Einschränkungen. Zusammenfassend zeigt die Forschung, dass unsere visuelle Wahrnehmung beim Erfassen von Bewegungen mit hohen Geschwindigkeiten keine isolierte Funktion ist. Sie ist vielmehr tief integriert in das motorische System, das unsere Augen bewegt. Die Grenzen der Bewegungserkennung werden durch die Gesetzmäßigkeiten der Augenbewegungen definiert, und sogar interindividuelle Unterschiede in der Bewegungskinematik spiegeln sich in der Wahrnehmungsempfindlichkeit wider.

Dieses enge Zusammenspiel gewährleistet eine effiziente und stabile visuelle Welt, trotz der ständigen schnellen Veränderungen, die durch eigene Bewegungen verursacht werden.