Die fortschreitende Digitalisierung und Automatisierung prägen zunehmend die Mobilität der Zukunft. Selbstfahrende Autos sind längst nicht mehr nur eine Vision, sondern auf dem Weg zu alltäglichen Begleitern im Straßenverkehr. Ein wichtiger Meilenstein dieser Entwicklung ist die Fähigkeit autonomer Fahrzeuge, miteinander zu kommunizieren, Informationen auszutauschen und so sicherer sowie effizienter zu fahren. Diese Vernetzung fernab klassischer, zentral gesteuerter Systeme markiert einen bedeutenden Fortschritt und skizziert eine völlig neue Art der kollektiven Wahrnehmung und Entscheidungsfindung im Verkehr. Die Grundlage für die Kommunikation zwischen selbstfahrenden Autos bildet ein innovatives Konzept namens "Cached Decentralized Federated Learning" (Cached-DFL).

Dabei handelt es sich um eine dezentralisierte, KI-basierte Technologie, die es Fahrzeugen erlaubt, ihre gesammelten Fahrexperimente und Erkenntnisse über Verkehrssituation, Straßenbedingungen, Navigationsstrategien sowie Verkehrszeichen zu teilen – und das ohne zentrale Server oder direkte Verbindungsanforderungen untereinander. Diese Art der Datenweitergabe funktioniert dezentral und auf Basis intelligenter Zwischenspeicherung. Die Fahrzeuge speichern aktuell erlernte KI-Modelle lokal und geben diese nur weiter, wenn sie ein anderes Fahrzeug in ihrer Nähe erkennen. Verbindungen müssen dabei nicht kontinuierlich bestehen, sondern können situativ aufgebaut, genutzt und wieder getrennt werden. Die maximal erlaubte Distanz für den Datenaustausch liegt bei etwa 100 Metern.

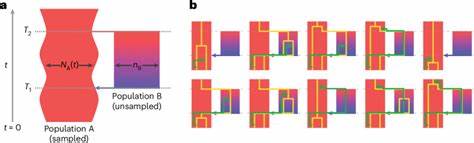

So entsteht ein dynamisches, quasi-soziales Netzwerk, in dem Fahrzeuge voneinander lernen, ohne personenbezogene oder fahrzeugspezifische Informationen preiszugeben. Für selbstfahrende Autos bedeutet das, dass sie Zugriff auf eine ständig wachsende Wissensdatenbank haben, die aus den realen Erfahrungen vieler Fahrzeuge besteht – auch wenn sie selbst bestimmte Bereiche noch gar nicht befahren haben. Ein Auto, das hauptsächlich in Manhattan unterwegs ist, kann so beispielsweise Informationen über Straßenverhältnisse oder besondere Hindernisse aus Brooklyn erhalten und seine Fahrweise entsprechend anpassen. Das erweitert das Lernspektrum enorm und beschleunigt die Adaptionsfähigkeit autonomer Systeme. Die praktische Umsetzung von Cached-DFL wurde in Simulationen getestet, bei denen virtuelle Autos im halbrandomisierten Muster durch eine Nachbildung Manhattans bewegten.

Die Ergebnisse zeigten deutlich, dass durch den regelmäßigen und schnellen Informationsaustausch die Effizienz und Präzision der Fahrmodelle signifikant gesteigert werden konnten. Dabei wurden zehn KI-Modelle pro Fahrzeug alle zwei Minuten aktualisiert, zeugend von der dynamischen Anpassungsfähigkeit der Technik. Die Vorteile dieses vernetzten Systems sind vielfältig. Neben der Optimierung von Verkehrsfluss und der Unfallverhütung profitieren vor allem auch die Umwelt und das Nutzererlebnis. Weniger Staus und ein reibungsloseres Miteinander auf der Straße führen zu kürzeren Fahrzeiten und einer geringeren Schadstoffbelastung.

Darüber hinaus werden Datenschutzbedenken adressiert, da die Fahrzeuge keine personenbezogenen Daten austauschen, sondern lediglich modellbasierte Verhaltensweisen und Muster. Ein weiterer Pluspunkt der dezentralen Lernmethode ist die Skalierbarkeit. Während traditionelle Systeme auf zentrale Server angewiesen sind, die bei wachsender Fahrzeuganzahl leicht überlastet werden könnten, verteilt sich die Rechenlast hier auf die einzelnen Fahrzeuge. Das verringert Infrastrukturkosten und steigert die Wirtschaftlichkeit der gesamten Technologie. Selbst bei steigender Anzahl vernetzter Autos wächst der Kommunikationsaufwand nicht exponentiell, was die technische Umsetzung in großem Maßstab erleichtert.

Neben den Häuserblocks von New York läuft die Forschung an der Integration von Vehicle-to-Everything-Standards (V2X), die eine Kommunikation von autonom fahrenden Autos mit der Infrastruktur, wie Ampeln, Satelliten oder Verkehrsschildern ermöglichen sollen. Dieses noch umfassendere Netzwerk könnte den Grad der Vernetzung und Intelligenz im Straßenverkehr weiter erhöhen. Die Vision der Forscher geht sogar noch darüber hinaus. Mithilfe von dezentralisiertem, föderiertem Lernen könnten künftig nicht nur Fahrzeuge, sondern auch Drohnen, Satelliten und andere vernetzte Geräte in einem gemeinsamen System miteinander kommunizieren. So entsteht eine Art Schwarmintelligenz, die auf Echtzeitdaten basiert und eine Vielzahl von Anwendungen von Logistik bis Umweltschutz revolutionieren kann.

Kritiker könnten Bedenken in Bezug auf die Sicherheit und Zuverlässigkeit solcher Netzwerkstrukturen äußern. Doch die Tatsache, dass keine persönlichen Daten geteilt werden und die Kommunikation ausschließlich auf aktualisierten AI-Modellen basiert, bietet einen hohen Datenschutzstandard. Zudem sind künftige Systeme darauf ausgelegt, Hackingversuche abzuwehren und falsche Datenassimilation zu vermeiden, was in der Praxis entscheidend für die Sicherheit autonomer Fahrzeuge sein wird. In Zukunft könnte das dezentrale Kommunikationsnetzwerk auch dabei helfen, bekannte Probleme beim autonomen Fahren zu lösen, wie das Erkennen ungewöhnlicher Straßenbedingungen, plötzlicher Gefahren oder auch schlecht sichtbarer Verkehrsschilder. Indem Fahrzeuge ihr Wissen zeitnah und ortsbezogen teilen, erhöhen sie ihre kollektive Reaktionsfähigkeit.