Die menschliche Wahrnehmung ist ein aktiver Prozess, der eng mit unseren Bewegungen verbunden ist. Besonders die schnellen, selten bewussten Augenbewegungen, sogenannte Sakkaden, spielen eine entscheidende Rolle dabei, wie wir unsere Umwelt wahrnehmen und verarbeiten. Neueste Forschungsergebnisse enthüllen dabei eine faszinierende Verbindung zwischen den physikalischen Gesetzmäßigkeiten, mit denen sich unsere Augen bewegen, und den Grenzen dessen, was wir bei hohen Geschwindigkeiten visuell erfassen können. Diese Erkenntnisse eröffnen ein tieferes Verständnis der Wechselwirkungen zwischen Motorik und Sinneswahrnehmung und zeigen, wie unser Gehirn mit rasanten Bewegungen umgeht, ohne von der schnellen Bildveränderung geblendet zu werden. Sakkaden: Der Taktgeber der visuellen Wahrnehmung Sakkaden sind schnelle Augenbewegungen, mit denen wir unseren Blickpunkt mehr als zehntausend Mal pro Stunde neu ausrichten.

Dabei bewegt sich das Auge mit Geschwindigkeiten, die bis zu mehreren Hundert Grad pro Sekunde erreichen können. Die Funktion dieser Bewegung ist klar: Sie ermöglicht, dass der hochauflösende Teil der Netzhaut, die Fovea, an verschiedene Punkte im Gesichtsfeld gerichtet wird, um Details scharf wahrzunehmen. Was jedoch dabei häufig übersehen wird, sind die damit verbundenen sensorischen Konsequenzen: Durch die Bewegung des Auges entsteht eine rasche, bewegte Bildprojektion auf der Netzhaut – eine Art visueller „Ruck“. Interessanterweise nehmen wir diese raschen Bewegungssignale während der Sakkaden meist gar nicht bewusst wahr – ein Phänomen, das als sakkadische Ausblendung bekannt ist. Fasziniert daran ist, dass trotz der hohen Geschwindigkeit der retinalen Bildverschiebungen unser Bewusstsein scheinbar nur die Umgebung in scharfen, stabilen Bildern erlebt, ohne störende Bewegungsunschärfen oder Verzerrungen.

Die Hauptsequenz: Das Bewegungsgesetz der Sakkaden Die kinematischen Eigenschaften von Sakkaden sind nicht zufällig, sondern folgen einer sogenannten Hauptsequenz. Dabei besteht eine gesetzmäßige Beziehung zwischen der Amplitude der Augenbewegung, ihrer Dauer und der maximalen Geschwindigkeit. Einfach gesagt: Je weiter das Auge springt, desto länger dauert die Bewegung, und desto höher ist die Spitzen-Geschwindigkeit. Diese Verbindung ist in verschiedenen Spezies ähnlich und zeigt die hohe biologische Präzision des Systems. Was hat das aber mit unserer Wahrnehmung zu tun? Der entscheidende Punkt ist, dass durch diese gesetzmäßige Verbindung auch die Geschwindigkeit und Dauer der Bewegungsbilder auf der Netzhaut vorgegeben sind.

Daraus entsteht eine Art „Begrenzung“ dessen, was visuell wahrgenommen werden kann, insbesondere bei sehr schnellen Objekten oder Szenenveränderungen. Grenzen der Hochgeschwindigkeitswahrnehmung Während Sakkaden schnelle, aber kontrollierte Bewegungen sind, sind wir auch weiteren visuellen Bewegungen ausgesetzt, deren Geschwindigkeit deutlich variieren kann. Die zentrale Frage ist, wie unser Gehirn entscheidet, welche Bewegungen bewusst wahrgenommen werden und welche nicht. Besonders bei sehr schnellen Bewegungen kann es zur Ausblendung kommen – eine Mechanik, die unseren visuellen Systemen hilft, nicht durch schnelle Bildveränderungen überfordert zu werden. Forscher konnten zeigen, dass die Grenze, ab wann eine Bewegung vom Gehirn als kontinuierlich wahrgenommen oder als bloße Positionsänderung interpretiert wird, eng an die Hauptsequenz der Sakkaden gekoppelt ist.

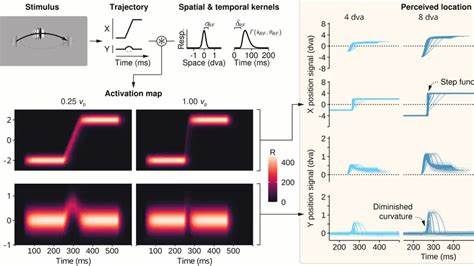

Dies bedeutet, dass das visuelle System so eingerichtet ist, dass es Bewegungen bis zu bestimmten Geschwindigkeiten zuverlässig erkennt, die exakt jene sind, die durch die Augenbewegungen selbst erzeugt werden. Bewegungen schneller als dieser Rahmen erscheinen als abrupte Sprünge ohne wahrnehmbare Bewegung, ähnlich wie während einer Sakkade. Experimentelle Nachweise und Methoden Studien nutzten hochfrequente visuelle Projektionen, um Stimuli mit variablen Geschwindigkeiten und Bewegungsamplituden zu präsentieren, während die Augen der Probanden fixiert gehalten wurden. Die Teilnehmer mussten dabei Bewegungsrichtungen oder -präsenz erkennen. Die Ergebnisse zeigten klar, dass die Wahrnehmbarkeit der schnellen Bewegungen abhängig vom Verhältnis zwischen der Bewegungsgeschwindigkeit und der vorhergesagten Sakkadengeschwindigkeit für die jeweilige Amplitude ist.

Wenn eine Bewegung schneller als ein bestimmter Bruchteil der erwarteten Sakkadenspitze war, verschwand das Bewegungsempfinden zugunsten eines Sprung-Eindrucks. Diese Paradigmen wurden über verschiedene Experimente und Aufgabenstellungen repliziert, einschließlich Diskrimination von Bewegungswegen und reiner Bewegungsdetektion über horizontale oder kurvige Pfade. Die Hingabe zur strengen Kontrolle der Augenbewegung sowie die Verwendung von variablen stehenden Endpunkten vor und nach der Bewegung zeigten auch, dass statische Endpunkte entscheidend sind, damit die visuelle Wahrnehmung dieser gesetzmäßigen Bewegungslimits entsteht. Zusätzlich offenbarten Analysen individueller Sakkadenbewegungen – deren Parameter tatsächlich zwischen Personen variieren – eine direkte Korrelation zwischen den jeweiligen Sakkadekinematik-Messungen und den Wahrnehmungsschwellen der Probanden. Dies bedeutet, dass unsere Wahrnehmungsgeschwindigkeit nicht nur durch allgemeine Gesetze, sondern auch durch individuelle motorische Muster geprägt ist.

Modelle der frühen visuellen Verarbeitung Zur Erklärung dieser komplexen Wechselwirkung zwischen motorischen Bewegungen und visueller Wahrnehmung wurde ein einfaches, aber wirkungsvolles Modell der frühen visuellen Verarbeitung entwickelt. Dabei wird angenommen, dass neuronale Aktivierungen in retinotopischen Karten durch räumliche und zeitliche Filter auf den Bewegungsstimulus reagieren. Die Antwort des Systems akkumuliert sich über die Zeit, wobei vor allem die Reaktionen auf stehende Bildpunkte vor und nach der Bewegung starke Signale erzeugen, die die schwachen Signale der schnellen Bewegung „überdecken“ können. Dieses Modell zeigt, dass die Kombination aus Geschwindigkeit, Dauer und Amplitude eines bewegten Reizes eine kritische Rolle bei der Festlegung spielerisch der Wahrnehmungsschwelle spielt. Insbesondere erklärt es, warum statische Endpunkte vor und nach der Bewegung so entscheidend sind: Sie stellen visuelle Referenzpunkte bereit, die helfen, die Bewegung als solche zu entziffern oder auszublenden.

Auswirkungen und zukünftige Perspektiven Diese Erkenntnisse verdeutlichen, dass Wahrnehmung und Bewegung eng gekoppelt sind, und dass unser visuelles System nicht isoliert betrachtet werden kann. Gerade im Alltag, in dem schnelle visuelle Bewegungen und Augenbewegungen allgegenwärtig sind, ermöglicht diese Kopplung ein stabiles, ungestörtes Erleben der Welt. Es eröffnet sich die Hypothese, dass andere sensorische Systeme ähnlich an die Bewegungsmuster angepasst sind, welche die sensorische Aufnahme beeinflussen. Bei der Entwicklung von künstlichen Wahrnehmungssystemen etwa in der Robotik sollte diese Wechselwirkung berücksichtigt werden, um naturgetreue Wahrnehmung und Reaktionsfähigkeit zu ermöglichen. Darüber hinaus werfen diese Ergebnisse auch Fragen nach der zugrundeliegenden neurobiologischen Mechanismen auf.

Während klassische Theorien die Rolle von corollary discharge - also motorischer Vorhersage-Signalen - hervorheben, könnte eine rein sensorische Interpretation der Gesetzmäßigkeiten ebenfalls ausreichen, um vieles der sakkadischen Ausblendung zu erklären. Dies fordert eine Neubewertung bestehender Modelle und gibt wichtige Anhaltspunkte für die Erforschung von Wahrnehmungsstörungen, wie sie etwa bei Schizophrenie beobachtet werden. Fazit Die gesetzmäßige Kinematik der schnellen Augenbewegungen – der Sakkaden – stellt eine fundamentale Begrenzung der Hochgeschwindigkeitswahrnehmung dar. Die Hauptsequenz bestimmt dabei, welche Bewegungen visuell wahrgenommen werden und welche nicht. Diese enge Verbindung zwischen motorischem Verhalten und sensorischer Verarbeitung ist ein Schlüsselprinzip des aktiven Wahrnehmens und zeigt, dass die Grenzen unserer Wahrnehmung durch die Eigenschaften unserer eigenen Bewegungen definiert werden.

Die Sensibilität des visuellen Systems scheint optimal an die natürlichen Bewegungen unserer Augen angepasst zu sein, um Stabilität zu gewährleisten und gleichzeitig wichtige Bewegungssignale nicht zu verlieren. Das Verständnis dieser Mechanismen bringt uns nicht nur der Natur des Sehens näher, sondern hat auch potenzielle Anwendungen in verschiedenen Disziplinen wie Neurologie, Robotik und Künstlicher Intelligenz.