Die Diskussion um die Rolle und den Einfluss von Künstlicher Intelligenz (KI) auf die Softwareentwicklung gewinnt zunehmend an Bedeutung. Immer mehr Fachkräfte in der IT-Branche fragen sich, wie sie sich auf eine mögliche „Übernahme“ durch KI vorbereiten sollen, die traditionelle Entwickleraufgaben automatisiert. Insbesondere Softwareingenieure spüren eine gewisse Unsicherheit, da die Technologien, von maschinellem Lernen bis zu automatisierten Code-Generatoren, immer weiter fortschreiten. Die zentralen Fragen lauten: Wie kann man als Entwickler wertvoll bleiben? Welche Perspektiven gibt es für die Zukunft und wie reagieren Fachkräfte auf diese Umwälzungen? Trotz mancher Skepsis wächst das Bewusstsein für die Notwendigkeit, sich anzupassen und neue Wege zu gehen. Die Antworten fallen dabei vielfältig aus und spiegeln unterschiedliche Herangehensweisen und Überlegungen wider.

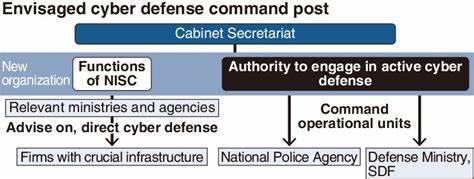

Einerseits steht die Erkenntnis, dass sich gewisse Tätigkeiten in der Softwareentwicklung durch KI vereinfachen oder gar ersetzen lassen. Routineaufgaben, etwa Standard-Codierung oder Bugfixing, könnten automatisiert werden, was den Bedarf an menschlichen Entwicklern in diesen Bereichen reduziert. Andererseits sind hochkomplexe Projekte, stark regulierte Branchen wie die Verteidigung oder Bereiche mit hohen Sicherheitsanforderungen noch weit davon entfernt, von KI allein bewältigt zu werden. Dort bleibt das menschliche Expertenwissen weiterhin unverzichtbar – zumindest in absehbarer Zeit. Viele Entwickler überlegen deshalb bereits heute, wie sie ihr Skillset erweitern und neue Kompetenzen aufbauen können, die über das reine Programmieren hinausgehen.

Kreativität, strategisches Denken, Soft Skills und tiefes Verständnis für Geschäftsprozesse gewinnen an Bedeutung. Außerdem setzt sich die Erkenntnis durch, dass lebenslanges Lernen unumgänglich ist, um mit der Schnelllebigkeit der Technologie Schritt zu halten. Wer früher in der Softwarebranche erfolgreich war, könnte es künftig nur bleiben, wenn er oder sie die Bereitschaft zeigt, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Angst und Unsicherheit sind in dieser Phase keine Seltenheit. Die Sorge vor Jobverlust durch Automatisierung und der Frage, ob die eigene berufliche Erfahrung noch gefragt sein wird, sorgt für Stress und beschäftigt viele Menschen.

Dabei sind produktive Strategien zum Umgang mit diesen Ängsten entscheidend. Experten empfehlen, nicht in Panik zu verfallen, sondern aktiv zu handeln, Netzwerke zu pflegen, sich mit Kolleginnen und Kollegen auszutauschen und den Blick auf neue Chancen zu richten. Das oft beschworene „AI-Takeover“ muss nicht zwangsläufig das Ende der beruflichen Laufbahn bedeuten, sondern kann auch als Aufforderung zur Innovation und Neuausrichtung verstanden werden. Verschiedene Lösungsansätze kristallisieren sich heraus. Einige Entwickler sehen den Weg in einer Spezialisierung, die auf besondere Technologien oder Branchen abzielt.

Andere experimentieren mit komplett neuen Tätigkeitsfeldern oder kreativen Hobbys, um zugleich eine emotionale Ausgleichsfunktion zu nutzen. Manche interessieren sich auch für Führungsrollen, in denen neben technischem Know-how auch Managementfähigkeiten gefragt sind. All diese Ansätze zeigen, dass es nicht die eine richtige Antwort gibt, sondern der neue Arbeitsmarkt vielfältige Rollen und Möglichkeiten bieten wird. Ein spannendes Beispiel ist die Kombination von Softwareentwicklung mit Künsten oder handwerklichen Fähigkeiten. Das Erlernen von Malerei oder Bildhauerei kann nicht nur als kreativer Ausgleich dienen, sondern auch neue Perspektiven eröffnen.

Solche Skills können zur Differenzierung im Berufsalltag beitragen und Entwickler dabei unterstützen, einzigartige Lösungen zu entwerfen, die reine KI-Systeme so nicht leisten können. Auch die Entwicklung von empathischen Fähigkeiten, also der besseren Wahrnehmung und Interaktion mit Menschen, hilft, sich als unverzichtbarer Teil von Teams und Unternehmen zu positionieren. Unternehmen selbst sind zunehmend gefordert, Ihre Entwicklerinvestitionen strategisch anzupassen, um die Potenziale der KI optimal zu nutzen und zugleich die Mitarbeitenden zu stärken. Zukunftsfähige Firmen investieren in Weiterbildung, fördern experimentelle Projekte und schaffen agile Strukturen, die schnelle Anpassungen ermöglichen. Somit kann die Integration von KI zum Gewinn für beide Seiten werden: Effizienzgewinne auf der einen und die aktive Weiterentwicklung der Mitarbeiter auf der anderen Seite.

Nicht zu unterschätzen ist auch der gesellschaftliche Kontext. Die politische und wirtschaftliche Regulierung, etwa in sicherheitsrelevanten Industrien, wird darüber entscheiden, wie schnell und in welchem Umfang KI-gestützte Automatisierung Einzug hält. Selbst wenn manche Branchen schneller voranschreiten, bleiben andere Bereiche eine Domäne menschlicher Expertise für lange Zeit. Die jungen und erfahrenen Softwareentwickler von heute müssen die Flexibilität mitbringen, zwischen diesen Welten zu navigieren und sich immer wieder neu zu positionieren. Ein Blick in die Zukunft zeigt, dass die Rolle des Softwareentwicklers sich stark wandeln wird.

Das reine Codieren wird längst nicht mehr die einzige oder wichtigste Aufgabe sein. Beratung, Design von KI-Systemen, ethische Fragestellungen und das Überwachen sowie Interpretieren von Ergebnissen werden zunehmend bedeutsam. Die Fähigkeit, KI als Werkzeug und Partner zu nutzen anstatt sie als Bedrohung zu sehen, wird zum Kernberufskonzept. Wer diesen Wandel aktiv gestaltet, kann nicht nur seine Erwerbsfähigkeit sichern, sondern auch neue Chancen für Innovation und persönliches Wachstum entdecken. Abschließend lässt sich feststellen, dass die Vorbereitung auf die KI-Revolution in der Softwareentwicklung keine statische Aktion, sondern ein fortlaufender Prozess ist.

Es geht darum, offen für Veränderungen zu sein, vielfältige Kompetenzen zu entwickeln und die eigene berufliche Identität flexibel zu gestalten. Mut, Kreativität und ein bewusster Umgang mit Unsicherheit sind dafür unerlässlich. So wird die KI nicht als Übernahme verstanden, sondern als Chance, die Zukunft der Softwareentwicklung gemeinsam neu zu definieren.