Die Vorstellung von Superzivilisationen gehört zu den faszinierendsten und zugleich herausforderndsten Konzepten in der Astrobiologie und Zukunftsforschung. Bereits in den 1980er Jahren wurden theoretische Überlegungen angestellt, die nicht nur die Entstehung solcher hochentwickelten Kulturen vorhersagen, sondern auch deren mögliche Strukturen und Einfluss auf den Kosmos diskutieren. Dabei stehen Fragen im Mittelpunkt, wie eine Zivilisation derartigen Entwicklungsstatus erreichen kann, welche Formen der Organisation sinnvoll oder wahrscheinlich sind und welche Rolle sie im Universum spielen könnten. Die Unvermeidlichkeit dieses Prozesses eröffnete schon damals einen visionären Ausblick auf künftige technologische und gesellschaftliche Evolutionen. Im wissenschaftlichen Diskurs tauchen immer wieder Modelle auf, die den Aufstieg von Superzivilisationen als nahezu unausweichlich ansehen, wenn eine Spezies den richtigen Pfad technischer, kultureller und energetischer Entwicklung beschreitet.

Solche Zivilisationen zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht nur planetare Ressourcen in großem Maßstab nutzen, sondern idealerweise ganze Sternensysteme, Galaxien oder sogar kosmische Dimensionen kontrollieren. Diese fortgeschrittenen Gesellschaften könnten somit auf Formen der Energiegewinnung setzen, die unseren heutigen Vorstellungen von Technologie bei Weitem übersteigen. Ein wichtiger Aspekt bei der Diskussion über Superzivilisationen ist die Klassifikation nach dem sogenannten Kardaschow-Skala-Modell. Diese Skala ordnet Zivilisationen anhand der Energiemengen ein, die sie kontrollieren und umwandeln können. Eine Typ-I-Zivilisation nutzt die gesamte verfügbare Energie ihres Heimatplaneten, während Typ-II über das Ressourcenpotenzial eines gesamten Sternensystems verfügt.

Typ-III-Gesellschaften beherrschen sogar die Energie einer gesamten Galaxie. Auch wenn die Kardaschow-Skala nützlich ist, um Entwicklungsebenen zu veranschaulichen, erlaubt sie keine detaillierte Analyse von Strukturen oder gesellschaftlichen Organisationen, was durch weiterführende theoretische Studien ergänzt werden muss. Theorie und Forschung aus den 1980er Jahren schlagen unterschiedliche Modelle vor, wie Superzivilisationen organisiert sein könnten. Eine Ansicht ist, dass solche Zivilisationen hochgradig hierarchisch aufgebaut sind und eine zentral gesteuerte Kontrolle über Ressourcen und Wissen besitzen. Andererseits könnte eine dezentrale Struktur wahrscheinlicher sein, in der verschiedene Einheiten autonom funktionieren und zugleich im Verbund kooperieren.

Jedes Szenario hat dabei unterschiedliche Implikationen hinsichtlich Kommunikation, Entscheidungsfindung und Anpassungsfähigkeit gegenüber kosmischen Veränderungen. Es wurde ebenfalls diskutiert, dass Superzivilisationen möglicherweise Informationen und Intelligenz unmittelbar in ihre Umwelt und selbst in andere Dimensionen hinein integrieren werden. Technologische Fortschritte könnten die Grenzen zwischen biologischer Existenz und Maschinenintelligenz aufheben, was zu hybriden Formen von Leben führen würde. Solche Entwicklungen würden nicht nur den Umgang mit Energie und Ressourcen revolutionieren, sondern auch neue Arten von sozialen Beziehungen und kulturellen Ausdrucksformen hervorbringen. Die unvermeidliche Expansion einer Superzivilisation könnte sich auch auf astronomische Skalen erstrecken.

Möglicherweise würde sie Dyson-Sphären oder andere megastrukturelle Konstruktionen um Sterne errichten, um Energie in bisher unvorstellbarem Umfang zu gewinnen. Solche Strukturen wären für uns heute nur schwer vorstellbar, könnten aber in ferner Zukunft alltäglich sein. Diese Art von Technologie und Infrastruktur würde dem interstellaren Reisen und der Kommunikation nicht nur Vorschub leisten, sondern auch eine tiefere Integration verschiedener Planetensysteme für einen effizienteren Informations- und Energieaustausch ermöglichen. Darüber hinaus stellt sich die Frage, wie eine Superzivilisation mit möglichen anderen existierenden Zivilisationen umgehen würde. In der wissenschaftlichen Literatur werden diverse Hypothesen dazu diskutiert – von der kollaborativen Vernetzung über neutrale Koexistenz bis hin zu konkurrierenden oder sogar feindseligen Beziehungen.

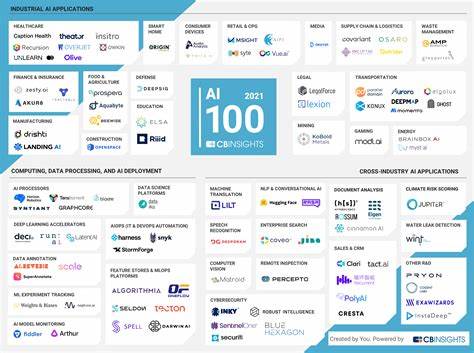

Diese theoretischen Überlegungen werfen grundlegende ethische und philosophische Fragen auf, die weit über die rein technische oder wissenschaftliche Betrachtung hinausgehen. Die Untersuchung und Diskussion der Unvermeidlichkeit von Superzivilisationen ist auch deshalb relevant, weil sie uns ein Verständnis über die langfristige Evolution von Intelligenz und Kultur ermöglicht. Es legt nahe, dass technologische und gesellschaftliche Fortschritte grundlegende Richtungsentscheidungen beinhalten, die über die bloße Weiterentwicklung hinausreichen. Somit eröffnet die Beschäftigung mit den Strukturen zukünftiger Zivilisationen auch eine Perspektive auf die eigene Menschheitsentwicklung und deren potenzielle Rolle im kosmischen Gefüge. In jüngerer Zeit ergänzen neue wissenschaftliche Erkenntnisse und technologische Fortschritte diese frühen Überlegungen aus den 1980er Jahren.

Themen wie künstliche Intelligenz, Quantencomputing und Kosmotechnologie werden immer relevanter, wenn es darum geht, praktische Wege zur Erweiterung menschlicher Fähigkeiten und zur Erschließung kosmischer Ressourcen zu finden. So erscheinen die Theorien über Superzivilisationen nicht mehr nur als Science-Fiction, sondern zunehmend als realistische Zukunftsszenarien, die darauf warten, erforscht und gestaltet zu werden. Schließlich bietet die Betrachtung der möglichen Strukturen von Superzivilisationen auch Einsichten für Astrobiologie und die Suche nach außerirdischem Leben. Die Annahme, dass solche hochentwickelten Gesellschaften in unserer Galaxie oder im Universum existieren könnten, regt die Suche nach ihren Signaturen an. Dies könnte beispielsweise den Nachweis von Megastrukturen in astronomischen Daten oder ungewöhnlichen Energiemustern umfassen.

So gewinnt das Thema eine doppelte Bedeutung – es ist sowohl ein Leitfaden für zukunftsgerichtetes Denken als auch ein Anstoß zur Erforschung unserer kosmischen Umgebung. Insgesamt zeigt die Analyse der Unvermeidlichkeit und möglichen Organisationsformen von Superzivilisationen einen spannenden Dialog zwischen Wissenschaft, Philosophie und Technologie. Die Untersuchungen machen deutlich, dass die Entwicklung solcher Zivilisationen nicht nur eine Frage der Zeit und Ressourcen ist, sondern auch von komplexen sozialen, kulturellen und ethischen Faktoren abhängt. Ein tieferes Verständnis dieser Prozesse stärkt nicht nur das wissenschaftliche Wissen, sondern lädt auch dazu ein, über die Rolle der Menschheit im Universum neu nachzudenken und sich aktiv an ihrer eigenen Zukunftsgestaltung zu beteiligen.

![The Inevitability and Possible Structures of Supercivilizations (1985) [pdf]](/images/266F6FA4-9416-4F45-807C-0984D37154D8)