Repetitive Strain Injury, kurz RSI, ist für viele Menschen eine quälende Herausforderung, besonders für diejenigen, die beruflich viel am Computer arbeiten. Häufig denken Betroffene bei einem Schmerz im Handgelenk sofort an eine lokale Verletzung oder eine Entzündung der Sehnen durch Überlastung. Doch die Realität ist weit komplexer. RSI-Schmerzen zeigen sich oft nicht nur an der Stelle, an der sie vermutet werden, sondern breiten sich in vielen Fällen tief in die Unterarme aus und können sich sogar in angrenzende Körperregionen ausweiten. Ein rein mechanischer oder lokaler Ansatz zur Behandlung greift hier oftmals zu kurz und lässt viele Betroffene frustriert zurück.

Wie aber lässt sich RSI jenseits des Handgelenks verstehen und erfolgreich bewältigen? Die Antwort verbirgt sich in einem neuen Verständnis von Schmerz, das weit über die reine Betrachtung von Gewebeschäden hinausgeht und die Rolle von Gehirn, Nervensystem und emotionalen Faktoren einschließt. Die klassische Sichtweise auf RSI basiert auf der Annahme, dass wiederholte Bewegungen oder Überlastungen mikroskopische Schäden an Sehnen und Muskeln verursachen. Diese wiederum führen zu Entzündungen, die durch Schmerzsignale an das Gehirn weitergeleitet werden und so die Wahrnehmung von Schmerzen auslösen. Entsprechend liegt die übliche Therapie darin, die belastete Stelle zu schonen, Kälte oder Schmerzmittel zu verwenden sowie gezielte Physiotherapie zur Stärkung und Ausbalancierung der Muskulatur durchzuführen. Auch ergonomische Anpassungen am Arbeitsplatz spielen eine Rolle, um weitere Überlastung zu verhindern.

Doch viele Betroffene berichten, dass die Symptome trotz solcher Maßnahmen nicht abklingen, sondern sich sogar verschlimmern. Die Schmerzen verlagern sich, werden intensiver und unerklärlicherweise äußern sie sich nicht nur an einem Tag, sondern schwanken in ihrer Ausprägung. Es kommt vor, dass das Handgelenk scheinbar kaum belastet wird und dennoch höllische Schmerzen auftreten, während an anderen Tagen trotz anstrengender Tätigkeiten kaum Beschwerden bestehen. Dieses Inkonsistenzmuster widerspricht der Idee eines steten Gewebeschadens und macht deutlich, dass Schmerz nicht einfach ein Indikator für körperliche Verletzung ist. Moderne Schmerzforschung zeigt, dass Schmerz im Gehirn entsteht und ein Ergebnis komplexer neuronaler Prozesse ist, die viel mehr als reine Schadensmeldungen verarbeiten.

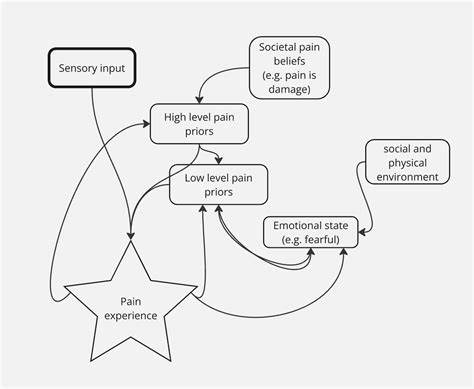

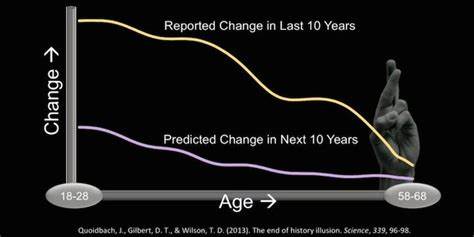

Schmerz wird heute als ein Vorhersagesystem verstanden, das das Gehirn dazu nutzt, potenzielle Gefahren für den Körper frühzeitig zu erkennen und Schutzmaßnahmen einzuleiten. Das bedeutet, das Schmerzempfinden hängt stark davon ab, wie das Gehirn die eingehenden Signale interpretiert – und diese Interpretation wird beeinflusst von vergangenen Erfahrungen, Ängsten, Stress und der allgemeinen mentalen Verfassung. Ein besonders eindrückliches Beispiel ist die Phantomschmerz-Erfahrung bei Menschen, die eine Gliedmaße verloren haben. Obwohl am Stumpf keine neuen Gewebeschäden vorliegen, berichten sie von intensiven Schmerzen in der nicht mehr vorhandenen Extremität. Dies belegt, dass Schmerz nicht zwingend die Realität eines Gewebeschadens widerspiegelt, sondern eine neuronale Konstruktion ist, die sich aus Vorhersagen und sensorischen Eingaben zusammensetzt.

Entsprechend lässt sich auch RSI besser verstehen, wenn man annimmt, dass das Gehirn Schmerz als Warnsignal sendet, um vermeintlichen zukünftigen Schaden zu verhindern. Dabei können Stress, Angst und negative Gedanken die Schmerzschwelle senken und die Signale verstärken, selbst wenn keine strukturelle Schädigung vorliegt. Diese Fehlkalibrierung der Schmerzwahrnehmung führt zu einer Abwärtsspirale: Schmerzen erzeugen Angst, die wiederum die Schmerzempfindlichkeit erhöht und das Nervensystem in einem alarmbereiten Zustand hält. Diese Sichtweise eröffnet neue Ansätze für die Behandlung von RSI. Statt sich ausschließlich auf passive Maßnahmen zu verlassen, wird zunehmend der Fokus auf das Training der Schmerzverarbeitung im Gehirn gelegt.

Der erste Schritt besteht darin, das eigene Verständnis von Schmerz grundlegend zu verändern. Wer erkennt, dass Schmerz nicht zwingend Gewebeschaden bedeutet, kann Angst reduzieren und den Teufelskreis durchbrechen. Dies geschieht oft durch Bildung und das Einholen von Informationen aus neurowissenschaftlichen Quellen, die den Schmerz als interpretatives System erklären. Ergänzend dazu sind therapeutische Methoden hilfreich, die darauf abzielen, das Nervensystem zu beruhigen und die neuronalen Schaltkreise neu zu kalibrieren. Verfahren wie Pain Reprocessing Therapy oder somatisches Tracking fördern eine achtsame Wahrnehmung der Schmerzen und eine Veränderung der zuvor angsteinflößenden „Vorhersagen“ des Gehirns.

Durch bewusstes Beobachten der Schmerzempfindungen in einem entspannten Zustand und die gezielte Herbeiführung positiver Gefühle lässt sich das Gehirn schrittweise umtrainieren. Zudem spielt Bewegung eine wichtige Rolle – allerdings nicht blindlings und ohne Rücksicht auf den Schmerz, sondern in Dosierung und Auswahl der Tätigkeiten, die bewusst aus einem ruhigen und angstfreien Zustand heraus durchgeführt werden. So kann das Gehirn positive Erfahrungen mit diesen Bewegungen verknüpfen und die Schmerzsignale schwächen. Das führt langfristig zu einer Wiederherstellung natürlicher Funktionsfähigkeit, wie es viele Betroffene berichten, die auf diesem Weg ihre Schmerzen loswerden konnten. Auch psychische Stressfaktoren dürfen nicht unterschätzt werden.

Chronischer Stress, Sorgen oder innere Anspannung wirken sich direkt auf das Nervensystem aus und verstärken das Schmerzempfinden. Daher ergänzen sich Therapien, die Entspannung fördern, wie Meditation, Focusing-Techniken oder psychotherapeutische Begleitung, sehr gut mit körperlichen Maßnahmen. Ein ganzheitlicher Ansatz betrachtet den Menschen als Einheit von Körper und Geist und hebt die enge Verbindung zwischen mentalem Zustand und körperlichen Symptomen hervor. Ergonomische Maßnahmen behalten weiterhin ihren Stellenwert, jedoch sind sie Teil eines größeren therapeutischen Konzeptes. Bei der Einrichtung des Arbeitsplatzes sollten darauf geachtet werden, dass Haltung und Bewegungsabläufe möglichst schonend sind.

Regelmäßige Pausen und bewusste Bewegung helfen, Überlastung zu vermeiden. Doch das Entscheidende ist, dass die Schmerzen nicht isoliert am Handgelenk behandelt werden, sondern das gesamte neurophysiologische System mit einbezogen wird. Die persönliche Erfahrung vieler Betroffener zeigt, dass eine Verschreibung von Schonung allein oftmals nicht ausreicht. Stattdessen lohnt es sich, aktiv an der Neuorientierung des Schmerzsystems zu arbeiten und sich von der Angst vor dem Schmerz zu befreien. Dies erfordert Geduld und manchmal professionelle Unterstützung, eröffnet aber eine Perspektive auf eine schmerzfreie Zukunft, die weit über symptomorientierte Therapien hinausgeht.

Die Erkenntnisse aus der Schmerzforschung weisen einen Paradigmenwechsel in der Behandlung von RSI und ähnlichen chronischen Schmerzen. Schmerz ist nicht länger ein einfacher Warnhinweis auf Gewebeschäden, sondern ein komplexes, dynamisches Signal, das durch das Gehirn konstruiert wird. Das Verständnis dieser Mechanismen befähigt Betroffene, aktiv an ihrer Genesung mitzuwirken und die Funktionsfähigkeit ihrer Hände und Arme wiederherzustellen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass RSI nicht nur eine physische, sondern vor allem eine neurologische und psychische Herausforderung ist. Die Behandlung sollte deshalb ein umfassendes Konzept verfolgen, das körperliche, neuronale und emotionale Aspekte gleichermaßen berücksichtigt.

Aufklärung, gezielte Bewegung, Schmerzverarbeitung durch mentale Techniken und Stressabbau bilden die Säulen einer erfolgreichen Rehabilitation jenseits des Handgelenks. Wer lernt, den Schmerz als Signal eines fehlgeleiteten Schutzmechanismus zu verstehen, erhält die Chance, aus der Schmerzspirale auszubrechen und zu einem aktiven, beschwerdefreien Leben zurückzukehren. Dieser Weg ist individuell, erfordert Engagement und Offenheit für neue Denkweisen, kann aber langfristig die Lebensqualität enorm verbessern.