William Playfair gilt als einer der wegweisendsten Figuren in der Geschichte der Datenvisualisierung. Trotz seines bahnbrechenden Beitrags zur Entwicklung von Balkendiagrammen, Kreisdiagrammen und Liniendiagrammen war sein Leben geprägt von Kontroversen, Intrigen und mehrfachen finanziellen Tiefschlägen. Seine Geschichte ist kaum mit einer herkömmlichen Biografie vergleichbar, da sie gleichermaßen von großem Einfallsreichtum wie auch von moralisch fragwürdigen Entscheidungen geprägt ist. Dabei spielt seine Arbeit bis heute eine tragende Rolle, wenn es darum geht, komplexe Daten verständlich und anschaulich darzustellen. Sein Beitrag hat das Fundament für moderne Visualisierungsmethoden gelegt, die in Wirtschaft, Wissenschaft und Medien eine unverzichtbare Rolle spielen.

Geboren wurde William Playfair im Jahr 1759 in Dundee, Schottland, in einer Zeit großer Umwälzungen und bahnbrechender technischer Entwicklungen. Der Tod seines Vaters zwang ihn früh, den familiären Schutz zu verlassen und eine Lehre bei James Watt, dem berühmten Erfinder der Dampfmaschine, anzutreten. Dieser Start schien sein Leben auf einen erfolgreichen wissenschaftlichen und technischen Weg zu lenken, doch die Realität gestaltete sich weit komplexer. Playfair war keineswegs nur ein akademischer Geist, sondern ebenso ein Geschäftsmann mit zweifelhaften Geschäftspraktiken und ein politischer Intrigant, der in das Geschehen der Französischen Revolution verwickelt war. Sein Umzug nach London und später nach Paris öffnete ihm die Türen zu den Eliten beider Städte.

Dort bewegte sich Playfair geschickt zwischen Erfindern, Unternehmern, Adligen und Revolutionären. Besonders seine Zeit in Paris war von Bedeutung, nicht nur wegen der historischen Ereignisse wie dem Sturm auf die Bastille, bei dem er angeblich präsent war, sondern weil sie ihn zum Akteur und Mittelsmann bei weniger ehrenvollen Unternehmungen machte. So war er beispielsweise in den sogenannten Scioto-Landskandal verwickelt, eine betrügerische Landverkaufsaktion, die unter anderem George Washington berührte und als eine der ersten großen amerikanischen Skandale gilt. Dieses Kapitel seines Lebens unterstreicht das Bild eines Mannes, dessen Handeln oft von Spekulation und Betrug geprägt war. Parallel zu seinen fragwürdigen Geschäften verfolgte Playfair seine wahre Leidenschaft: die Analyse und Darstellung von Wirtschaftsdaten.

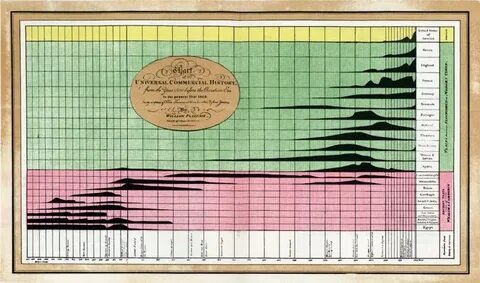

In einer Zeit, in der statistische Informationen vorwiegend in langen Texten oder Tabellen präsentiert wurden, entwickelte er neue grafische Methoden, um komplexe Sachverhalte verständlich zu visualisieren. 1786 veröffentlichte er sein bahnbrechendes Buch „Commercial and Political Atlas“, in dem er erstmals Balkendiagramme einsetzte, um Handelsdaten für Schottland anschaulich zu machen. Diese Darstellung war revolutionär, weil sie den Betrachter in die Lage versetzte, unterschiedliche Datenpunkte vergleichend zu erfassen – lange bevor solche Visualisierungen üblich waren. Er musste damals sogar eine Anleitung beifügen, die den Lesern erklärte, wie sie seine Diagramme lesen sollten. Es war das erste Mal, dass wirtschaftliche Beziehung in einer derart visuellen Form präsentiert wurden.

Nur wenige Jahre später folgte die Entwicklung eines weiteren ikonischen Diagrammtyps: des Kreisdiagramms. In seinem Werk „The Statistical Breviary“ präsentierte Playfair erstmals eine grafische Darstellung, die verschiedene Teile eines Ganzen proportional darstellte – das heutige bekannte Kreis- oder Tortendiagramm. Mit farbigen Kupferstichen illustrierte er die physische Macht der europäischen Nationen und die territoriale Aufteilung des Osmanischen Reiches zwischen Europa und Afrika. Diese visuelle Herangehensweise machte es möglich, geografische und ökonomische Verhältnisse intuitiv zu erfassen und stellte einen Meilenstein in der statistischen Kommunikation dar. Neben Balken- und Kreisdiagrammen war Playfair auch ein Pionier der Liniendiagramme.

Sein Werk enthielt frühe Darstellungen von Englands Handelsbilanz, die für die damalige Zeit technisch und informativ beeindruckend waren. Diese Diagramme zeigten im Zeitverlauf Daten als Linienverlauf, was die Entwicklung von Trends und wirtschaftlichen Veränderungen auf einen Blick erfassbar machte. Vieles von dem, was wir heute für selbstverständlich halten, hat seinen Ursprung in Playfairs Ideen. Trotz seiner innovativen Leistungen war Playfairs Privatleben geprägt von finanziellen Problemen und rechtlichen Schwierigkeiten. Er kämpfte häufig mit Schulden und wurde schließlich für eine Zeit im berüchtigten Fleet-Gefängnis in London inhaftiert.

Ironischerweise schrieb er in dieser Zeit einige seiner einflussreichsten Bücher, was zeigt, wie sehr er an seine Ideen und deren Bedeutung glaubte. Trotzdem belasten seine zahlreichen gescheiterten Unternehmungen und Betrugsversuche seinen Ruf. Ob als selbstständiger Geheimagent für die britische Regierung, der versucht hatte, durch Fälschung französischer Banknoten die französische Wirtschaft zu destabilisieren, oder als schwarzgalliger Geschäftsmann, der hochrangige Adlige erpressen wollte – Playfair zeigte nicht nur Erfindergeist, sondern auch eine dunkle Seite. Trotz dieser Widersprüche bleibt William Playfair unbestritten ein Schlüsselfigur in der Geschichte der Datenvisualisierung. Seine Erfindungen bilden bis heute die Grundlage, auf der moderne Infografiken, Wirtschaftsgrafiken und wissenschaftliche Diagramme basieren.

Er schuf die visuelle Sprache, die wir nutzen, um komplexe Datenmengen anschaulich, vergleichbar und verständlich darzustellen. Die Nutzung von Balken, Linien und Kreisen als Träger von Information ist heute allgegenwärtig und essentiell für Entscheidungsfindungen in Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Es ist bemerkenswert, dass von einem Mann mit so vielen waghalsigen Unternehmungen und rechtlichen Herausforderungen ein solch nachhaltiges Vermächtnis ausgeht. Playfairs Leben und Werk spiegeln die Gegensätze seiner Epoche wider, einer Zeit großer Umbrüche, in der neue wissenschaftliche Methoden aufbrechen, aber auch politische und wirtschaftliche Krisen grassieren. Sein unkonventioneller Lebensweg und seine Erfindungskraft machen ihn zu einer Figur, die gleichermaßen Faszination und Kontroversen hervorruft.

Während sein Name heute meistens nur von Fachleuten und Datenexperten genannt wird, hat er mit seinen Grafiken eine Gesellschaft beeinflusst, die immer stärker von Daten durchdrungen wird. Die Art und Weise, wie wir Informationen wahrnehmen, interpretieren und kommunizieren, basiert vielfach auf Playfairs Innovationen. Sie sind Kernbestandteil moderner Datenkompetenz, ohne die es kaum möglich wäre, die riesigen Datenmengen unserer Zeit verständlich aufzubereiten. Spielend findet man in Playfairs Biografie auch den Stoff für spannende Fernsehfilme oder Serien, denn sie enthält fast alle dramatischen Elemente einer historischen Erzählung: politische Intrigen, Geheimdienste, Betrugsaffären, Gefängnisaufenthalte und technische Erfindungen. Gerade die Spannung zwischen Wissenschaft und Skandal macht ihn zu einer faszinierenden Persönlichkeit der Datenwelt und darüber hinaus.

Für alle, die sich intensiver mit seiner Biografie auseinandersetzen wollen, empfiehlt sich die detaillierte Untersuchung in Bruce Berkowitz’ Buch „PLAYFAIR: The True Story of the British Secret Agent Who Changed How We See the World“. Es zeigt umfassend die geschichtlichen Hintergründe und beleuchtet Playfairs Vielseitigkeit als Wissenschaftler, Unternehmer und Abenteurer. William Playfair bleibt eine Symbolfigur für den kreativen Geist, der durch seine Arbeit das Verständnis von Statistiken und Daten grundlegend veränderte und gleichzeitig ein Leben führte, das so dramatisch und widersprüchlich war wie die Epoche, in der er lebte. Seine Erfindungen sind mehr als nur technische Neuerungen – sie sind die visuelle Sprache einer modernen, datenorientierten Welt, die ohne sie kaum vorstellbar wäre.