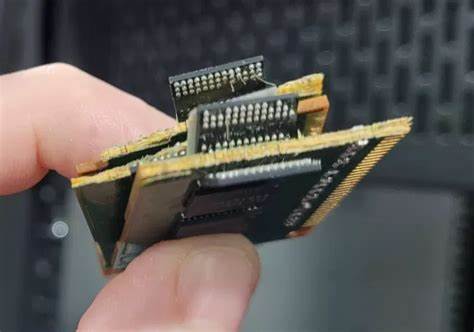

In der heutigen digitalen Welt gewinnen Browser-Erweiterungen zunehmend an Bedeutung. Insbesondere Chrome-Erweiterungen sind bei Anwendern weit verbreitet, da sie vielseitige Funktionen und eine verbesserte Nutzungserfahrung bieten. Gleichzeitig wächst die Zahl der lokal betriebenen Dienste und Protokolle, die komplexe Aufgaben im Bereich künstlicher Intelligenz, Automatisierung und Systemintegration übernehmen. Ein prominentes Beispiel dafür ist das Model Context Protocol (MCP), das vielfach genutzt wird, um AI-Agenten mit Systemressourcen zu verknüpfen. Doch die Verknüpfung von Chrome-Erweiterungen mit MCP-Servern birgt eine unsichtbare Gefahr, die bisher wenig Aufmerksamkeit erhielt – eine Gefahr, die die Sandbox-Architektur von Chrome aushebeln kann und dadurch potenziell den gesamten Rechner kompromittiert.

Die Kombination aus lokal laufenden MCP-Servern und der Kommunikation über den lokalen Host kann nämlich eine Sicherheitslücke darstellen, die Angreifern unerwünschten Zugriff ermöglicht. Chrome-Erweiterungen können dadurch in einer Weise auf Betriebssystem-Ressourcen zugreifen, die eigentlich nicht vorgesehen ist. Diese Problematik gewinnt an Brisanz, da MCP-Server im Gegensatz zu typischen Server-Protokollen häufig ohne streng kontrollierte Authentifizierung arbeiten. Viele MCP-Implementierungen bieten Zugriff über Standard-Kommunikationswege wie Server-Sent Events (SSE) oder Standard Input/Output (stdio), die per Design lokal und offen kommunizieren. Die fehlende oder unzureichende Implementierung von Zugriffsbarrieren macht es Angreifern leicht, sich in diese Systeme einzuklinken.

Ein Beispiel illustriert das Problem besonders drastisch: Eine Chrome-Erweiterung kann über HTTP-Anfragen an einen MCP-Server auf dem localhost eine Session-ID abrufen und dann im weiteren Verlauf ohne jegliche Authentifizierung Steuerbefehle senden, die auf den lokalen Dateien und Anwendungen ausgeführt werden. Diese Möglichkeit hebt die von Chrome implementierte Sandbox auf, die normalerweise verhindert, dass Erweiterungen Zugriff auf lokale Ressourcen bekommen. Die Konsequenzen lassen sich kaum überschätzen – von unautorisiertem Zugriff auf private Dateien bis hin zur vollständigen Übernahme des Systems. Besonders alarmierend ist, dass diese Methode von beliebigen Erweiterungen ohne spezielle Berechtigungen genutzt werden kann. Das bedeutet, selbst legitime oder harmlose Erweiterungen, die unbemerkt mit einem lokalen MCP-Server kommunizieren, können zu Einfallstoren für Angreifer werden.

Die Gefahr wächst, wenn MCP-Server für populäre Dienste wie Slack, WhatsApp oder Dateisystem-Zugriffe ohne passende Schutzmechanismen offenstehen. Dass Google in den letzten Jahren den privaten Netzwerkzugriff für Webseiten massiv einschränkte, schützt vor derartigen Angriffen durch öffentliche Websites, nicht aber vor Browser-Erweiterungen. Diese operieren mit höheren Privilegien und dürfen weiterhin auf den lokalen Host zugreifen. Dadurch entsteht ein Sicherheitsgap, das Angreifer immer häufiger ausnutzen könnten. Die technischen Gründe für dieses Sicherheitsrisiko liegen in der Architektur von MCP selbst: Es gibt keine verpflichtenden Authentifizierungsanforderungen im Protokoll, und die offenen Transportmethoden wie SSE setzen darauf, dass der Server auf dem Lokalhost selbst für Sicherheit sorgt.

Doch in der Praxis wird dieser Schutz selten umfassend umgesetzt. Die Erweiterungskommunikation über localhost erlaubt außerdem eine Umgehung von Netzwerkfiltern und Firewalls, da sie innerhalb des Systems stattfindet. Dadurch erschwert es Nachverfolgung und Abwehr. Sicherheitsteams in Unternehmen sollten daher lokale MCP-Server und ihre Exposition besonders aufmerksam überwachen. Die bisher minimalen Sicherheitsmaßnahmen müssen erweitert und auf solide Authentifizierungs- und Autorisierungsmechanismen überprüft werden.

Außerdem ist es dringend erforderlich, das Verhalten von Chrome-Erweiterungen genauer unter die Lupe zu nehmen. Eine gezielte Kontrolle über die erweiterten Rechte, insbesondere hinsichtlich privater Netzwerkzugriffe, sollte implementiert und durchgesetzt werden. Als Sofortmaßnahmen können lokale Firewall-Regeln und Host-basierte Sicherheitslösungen zum Einsatz kommen, die verdächtige Kommunikation von Browser-Erweiterungen mit MCP-Servern erkennen und blockieren. Die Evaluierung der installierten Erweiterungen auf unnötige oder unbekannte Kandidaten ist ebenfalls ratsam, um mögliche Angriffsflächen zu minimieren. Darüber hinaus sollte die Entwicklung von MCP-Servern auf sichere Standards hin ausgerichtet werden.

Dies schließt die Implementierung von Authentifizierung, verschlüsselter Kommunikation, Zugriffssteuerung und möglichst restriktiven Schnittstellen ein. Nur so lässt sich der zunehmende Einsatz von AI-Tools auf lokalen Maschinen sicher gestalten. Die entdeckte Möglichkeit eines Sandbox-Ausbruchs demonstriert die Grenzen herkömmlicher Sicherheitsmodelle bei der Verknüpfung moderner KI-Protokolle mit Browser-Technologien. In einer Zeit, in der immer mehr Maschinen und Dienste zusammenwachsen, ist das Verständnis dieser Risiken essenziell. Die Aufklärung von Entwicklern, Endanwendern und Sicherheitsverantwortlichen muss daher dringend verstärkt werden, um der wachsenden Bedrohung durch unautorisierte lokale Netzwerkzugriffe durch Browser-Erweiterungen wirksam zu begegnen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Flexibilität und Offenheit von MCP-Servern einen bedeutenden Fortschritt für lokale KI-Anwendungen darstellen, gleichzeitig aber eine potenzielle Sicherheitslücke öffnen, die Chrome-Erweiterungen ausnutzen können, um die Sandbox zu umgehen. Die Entwicklung und Anwendung von Sicherheitsrichtlinien, das Einführen robuster Zugangskontrollen und eine engmaschige Überwachung bieten dagegen einen wirksamen Schutz. Nur durch eine ganzheitliche Sicherheitsstrategie lassen sich die Vorteile moderner Technologien gewinnbringend nutzen und die Risiken minimieren, die im Schatten unzureichender Absicherung lauern.