Die Diskussion um die Arbeitsmoral in Deutschland hat in den letzten Jahren immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Besonders deutlich hat sich diese Debatte durch die Aussagen des CDU-Politikers Friedrich Merz manifestiert, der fordert, dass Deutsche mehr arbeiten sollten. Merz sieht in der heutigen Arbeitskultur ein Problem für die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands und warnt vor den Folgen einer vermeintlich zu entspannten Einstellung gegenüber dem Thema Arbeit. Doch was steckt hinter diesen Forderungen und wie ist die Lage tatsächlich? Friedrich Merz, bekannt als Wirtschaftskenner und CDU-Politiker, thematisiert in regelmäßigen Abständen die Notwendigkeit, die deutsche Arbeitsmoral zu stärken. Seiner Meinung nach führt die Zurückhaltung vieler Arbeitnehmer bei Mehrarbeit oder Überstunden langfristig zu einem Rückgang der Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit auf internationalem Niveau.

Gleichzeitig kritisiert er soziale Sicherungssysteme, die seiner Ansicht nach nicht ausreichend Anreize schaffen, um Mehrarbeit zu fördern. Die Debatte um die sogenannte „Nation der Schlendrianer“ ist jedoch komplizierter als eine einfache Forderung nach längeren Arbeitszeiten oder mehr Stunden auf dem Büroplatz. Deutschland gehört zu den Ländern mit einer der höchsten Produktivitäten weltweit. Die Effizienz deutscher Mitarbeiter wird von vielen Experten gelobt. Trotzdem gibt es Kritik an der Flexibilität des Arbeitsmarktes und der Fähigkeit, sich schnell an veränderte wirtschaftliche Bedingungen anzupassen.

Hier setzt Merz an und fordert eine Änderung der gesellschaftlichen Einstellung zum Thema Arbeit. Sein Vorstoß wird von manchen als notwendig, von anderen als unrealistisch und sogar kontraproduktiv angesehen. Kritiker argumentieren, dass eine Erhöhung der Arbeitszeiten ohne gleichzeitige Verbesserung der Arbeitsbedingungen und Motivation der Mitarbeiter wenig Nutzen bringt. Stattdessen könnten Burnout, Stress und eine fehlende Work-Life-Balance die negativen Folgen sein. Dies würde letztlich auch die Produktivität schmälern.

In Deutschland gewinnt das Thema „Work-Life-Balance“ zunehmend an Bedeutung. Viele Arbeitnehmer bevorzugen es, ihre Freizeit aktiv zu gestalten und legen Wert auf Familienzeit, Erholung und persönliche Entwicklung. Gerade in einer modernen, digitalisierten Welt wird die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben als maßgeblicher Faktor für Zufriedenheit und Leistungsfähigkeit gesehen. Friedrich Merz’ Forderung nach mehr Arbeit steht dem scheinbar entgegen und provoziert eine intensive gesellschaftliche Diskussion. Ein weiterer Aspekt in der Debatte ist der demographische Wandel.

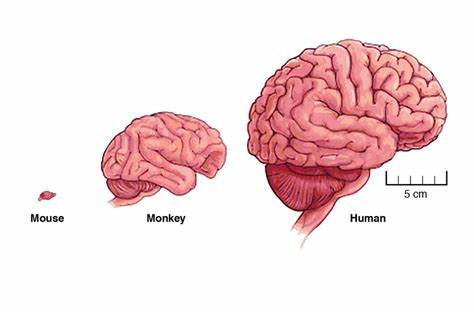

Deutschland erlebt eine Alterung der Bevölkerung, gleichzeitig besteht ein Mangel an Fachkräften in vielen Branchen. Merz sieht darin einen Grund, warum mehr Engagement bei den bestehenden Arbeitnehmern notwendig sei, um die Wirtschaft stabil zu halten. Gleichzeitig wird über Alternativen debattiert, wie zum Beispiel eine stärkere Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt, eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf und eine intensivere Nutzung von Technologie und Automatisierung. Die Arbeitszeiten in Deutschland sind im internationalen Vergleich bereits relativ moderat. Viele Länder, vor allem in Südeuropa oder den USA, weisen längere Arbeitszeiten auf.

Jedoch liegt die Produktivität pro geleisteter Stunde in Deutschland oft höher. Das bedeutet, dass mehr Arbeitszeit nicht zwangsläufig zu besseren Ergebnissen führt. Dies sollte berücksichtigt werden, wenn Forderungen nach längeren Arbeitszeiten gestellt werden. Friedrich Merz spricht auch die Rolle der öffentlichen Hand an. Er kritisiert, dass staatliche Leistungen und soziale Sicherungssysteme zu großzügig und wenig leistungsorientiert gestaltet seien.

Seiner Ansicht nach sollten Anreize geschaffen werden, dass Menschen mehr arbeiten und sich stärker engagieren. Dies ist jedoch politisch hoch umstritten und stößt auf Widerstand aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen. Eine mögliche Lösung in dieser Debatte könnte darin bestehen, die individuellen Arbeitsbedingungen zu verbessern. Flexiblere Arbeitsmodelle, wie etwa Teilzeit mit optionaler Überstundenzahl oder Homeoffice-Möglichkeiten, könnten helfen, Arbeit und Privatleben besser zu vereinbaren. Gleichzeitig sollte die Motivation der Mitarbeiter gefördert werden, indem Anerkennung, Aufstiegschancen und eine faire Entlohnung in den Vordergrund gestellt werden.

Auch die Digitalisierung und Automatisierung spielen eine Schlüsselrolle in der Zukunft der Arbeit. Durch den Einsatz moderner Technologien können repetitive Aufgaben reduziert werden, was den Arbeitseinsatz effizienter macht. Die Herausforderung besteht darin, die eingesparte Zeit sinnstiftend zu nutzen und nicht einfach durch Mehrarbeit zu ersetzen. Friedrich Merz’ Forderungen sind ein Weckruf für die deutsche Gesellschaft, über die eigene Haltung zur Arbeit nachzudenken. Dabei sollten jedoch nicht nur Quantität, sondern vor allem Qualität im Zentrum stehen.

Die Debatte kann als Chance verstanden werden, Arbeitsstrukturen zu überdenken und weiterzuentwickeln – mit Blick auf die Bedürfnisse der Menschen und die Anforderungen einer globalisierten Wirtschaft. Die Wirtschaft benötigt engagierte und motivierte Arbeitnehmer, die bereit sind, sich flexibel an wechselnde Bedingungen anzupassen. Gleichzeitig müssen gesellschaftliche und politische Rahmenbedingungen geschaffen werden, die diesen Einsatz fördern und belohnen. Merz’ Position ist klar: Mehr Arbeit als Beitrag zur Sicherung des Wohlstands. Der Weg dorthin sollte jedoch mit Augenmaß gestaltet sein, um die Balance zwischen persönlichem Wohlbefinden und wirtschaftlichem Wachstum zu gewährleisten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Frage „Sind die Deutschen eine Nation von Faulenzern?“ weit an der Realität vorbeigeht. Vielmehr geht es um die richtige Mischung aus Engagement, Flexibilität und Wertschätzung im Arbeitsleben. Friedrich Merz will eine intensivere Diskussion starten, die nicht nur auf mehr Arbeitsstunden setzt, sondern auch über den richtigen Rahmen nachdenkt, in dem Arbeit effektiv, motivierend und gesellschaftlich akzeptiert sein kann. Diese Diskussion ist wichtig – für die Zukunft der deutschen Arbeitskultur und die Wettbewerbsfähigkeit des Landes.