Spektrale Indizes sind inzwischen ein unverzichtbarer Bestandteil moderner Fernerkundungstechnologien und finden Anwendung in einer Vielzahl von Umweltanalysen. Sie bieten eine Möglichkeit, aus den multispektralen Daten von Satelliten und anderen Fernerkundungssystemen aussagekräftige Informationen über die Erdoberfläche abzuleiten. Die Grundidee hinter spektralen Indizes ist die Kombination verschiedener spektraler Bänder, um spezifische Eigenschaften von Vegetation, Wasser, Boden oder urbanen Gebieten herauszufiltern. Dies führt zu optimierten Kennzahlen, die Veränderungen in der Umwelt sichtbar machen und verschiedene ökologische Prozesse überwachen können. Das Konzept der spektralen Indizes basiert auf der Tatsache, dass unterschiedliche Oberflächenmaterialien und Vegetationstypen unterschiedliche Lichtreflexionsmuster über das elektromagnetische Spektrum hinweg aufweisen.

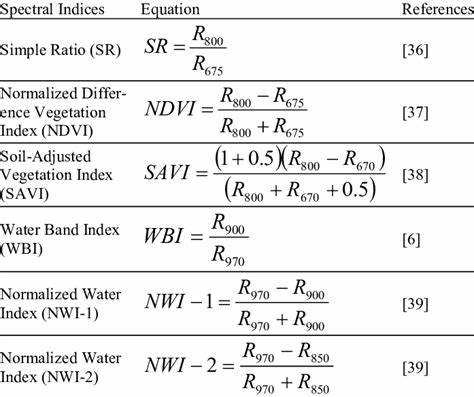

So reflektieren beispielsweise gesunde Pflanzen im Nahinfrarotbereich (NIR) stark, während tote oder gestresste Vegetation weniger reflektiert. Gewässer hingegen zeigen andere Reflektionscharakteristiken, besonders im sichtbaren und mittleren Infrarotbereich. Durch die gezielte Kombination von Bändern entstehen Indizes, die zum Beispiel die Vegetationsdichte oder den Wassergehalt präzise anzeigen. Einer der bekanntesten spektralen Indizes ist der Normalized Difference Vegetation Index (NDVI). Er nutzt die Reflexion im roten und nahinfraroten Bereich, um den Vegetationsstatus zu bewerten.

Werte des NDVI reichen von -1 bis +1, wobei hohe Werte auf gesunde und dichte Vegetation hinweisen. Der NDVI hat eine breite Anwendung in der Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Klimaforschung gefunden, da er Vegetationsveränderungen über große Gebiete und Zeiträume verfolgt. Neben dem NDVI gibt es zahlreiche weitere Indizes, die auf unterschiedliche Anwendungsbereiche abgestimmt sind. So existieren spezialisierte Indizes zur Bestimmung von Wasserflächen, wie der Normalized Difference Water Index (NDWI), der speziell die Präsenz und Qualität von Wasser erfasst. Auch für die Erkennung von verbrannten Flächen oder Schneebedeckung wurden passende spektrale Indizes entwickelt.

Dies verdeutlicht die Flexibilität und Vielseitigkeit der spektralen Indizes. Die rasante Entwicklung der Satellitentechnologie und die Verfügbarkeit höher aufgelöster multispektraler Daten haben die Bedeutung dieser Indizes weiter gesteigert. Systeme wie Sentinel-2, Landsat oder MODIS stellen eine Vielzahl von spektralen Bändern bereit, die es ermöglichen, verschiedene Indizes präzise zu berechnen und auf globale Skalen anzuwenden. Die Verfügbarkeit offener Daten und leistungsfähiger Open-Source-Bibliotheken zur Berechnung der Indizes unterstützt Forscher und Praktiker in ihren Projekten. Die standardisierte Sammlung und Dokumentation der spektralen Indizes spielt eine entscheidende Rolle, um deren Anwendung zu vereinheitlichen und die Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten.

Eine umfassende und kuratierte Liste von Spektralindizes, die neben den Formeln auch die erforderlichen spektralen Bänder und Anwendungsdomänen umfasst, erleichtert diese Aufgabe erheblich. Ein solcher Katalog unterstützt Nutzer darin, den passenden Index für ihre spezifische Fragestellung zu finden und korrekt anzuwenden. Darüber hinaus werden viele Indizes durch zusätzliche Parameter individualisiert, so dass sie besser an verschiedene Umweltsituationen angepasst werden können. Beispiele für solche Parameter sind Gain-Faktoren, Hintergrundanpassungen oder Justierungen für atmosphärische Einflüsse. Diese Flexibilität macht die spektralen Indizes zu anpassbaren Werkzeugen, die in unterschiedlichsten Forschungskontexten und Umgebungen zum Einsatz kommen können.

Ein wichtiger Trend der letzten Jahre ist die Integration spektraler Indizes in Plattformen zur Erdbeobachtung und Datenanalyse, wie Google Earth Engine. Dort lassen sich Indizes in vielfältigen Programmierumgebungen wie Python, JavaScript, R oder Julia nutzen. Diese Integration erleichtert die großflächige Analyse von Fernerkundungsdaten und beschleunigt die Entwicklung neuer Anwendungen – sei es in der Landwirtschaft, der Umweltüberwachung oder der Katastrophenhilfe. Neben klassischen spektralen Indizes nimmt auch die Erforschung neuer, spezialisierter Indizes zu. Dazu gehören zum Beispiel Kernelelement-basierte Indizes, die bei der Analyse komplexerer spektraler Muster helfen sowie RADAR-basierte Indizes, die zusätzliche Informationen aus Mikrowellendaten liefern.

Diese Entwicklungen erweitern die Anwendungsbereiche spektraler Indizes und verbessern die Genauigkeit und Aussagekraft der Fernerkundungsanalysen. Die Wirkung dieser Indizes geht weit über die reine Datenverarbeitung hinaus. Sie werden zu wichtigen Entscheidungsgrundlagen für Umweltmanager, Landwirte und Politiker. Beispielsweise unterstützen Vegetationsindizes dabei, Ernteperioden zu optimieren oder Dürresituationen frühzeitig zu erkennen. Wasserindizes helfen bei der Überwachung von Seen und Flüssen, um Wasserressourcen nachhaltig zu bewirtschaften.

Auch im städtischen Umfeld dienen entsprechende Indizes der Erfassung von Versiegelungen oder Grünflächen zum Zwecke des Stadtmanagements. Nicht zuletzt fördern spektrale Indizes die Klimaforschung und das Verständnis globaler ökologische Prozesse. Sie ermöglichen es, Veränderungen von Wäldern, Feuchtgebieten und anderen Lebensräumen über lange Zeiträume zu dokumentieren und bieten so eine Grundlage für Modellierungen des Klimawandels und dessen Folgen. Die Präzision und Verfügbarkeit solcher Daten fördern zudem die Öffentlichkeit und das Bewusstsein für Umweltthemen. Insgesamt sind spektrale Indizes in der Fernerkundung und Umweltanalyse unverzichtbar.

Ihre Fähigkeit, mittels einfacher mathematischer Formeln komplexe ökologische Prozesse zu quantifizieren, macht sie zu einem der mächtigsten Werkzeuge im Bereich der Erdbeobachtung. Die kontinuierliche Weiterentwicklung, die breite Verfügbarkeit und die Einbindung in moderne Analyseplattformen garantieren, dass spektrale Indizes auch in Zukunft eine zentrale Rolle spielen werden, um den Zustand unseres Planeten besser zu verstehen und nachhaltig zu schützen.