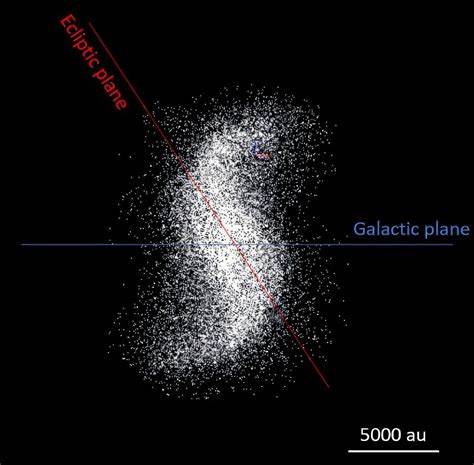

Die Oortsche Wolke ist ein weitgehend unbekannter und geheimnisvoller Bereich am äußersten Rand unseres Sonnensystems. Sie besteht aus einer riesigen Ansammlung von Eisobjekten und Kleinkörpern, die als Quelle für viele langperiodische Kometen fungiert. Innerhalb dieser gewaltigen Wolke wurde kürzlich eine faszinierende Spiralstruktur erkannt, die neue Perspektiven auf die Dynamik unseres Sonnensystems eröffnet und die Art und Weise, wie Wissenschaftler die Gravitationswechselwirkungen im äußeren Raum verstehen, grundlegend verändern könnte. Die Oortsche Wolke selbst wird traditionell in zwei Hauptbereiche unterteilt: die innere, scheibenförmige Hills-Wolke und die äußere, kugelförmige Oortsche Wolke. Die innere Oortsche Wolke, auch als Hills-Wolke bezeichnet, befindet sich in einer Entfernung von etwa 2.

000 bis 20.000 astronomischen Einheiten (AE) von der Sonne. Dieser Bereich ist dichter besiedelt mit kleinen eisigen Körpern und gilt als ein Reservoir für langfristige Kometen, die gelegentlich durch Störungen in andere Bahnen gelenkt werden. Die Entdeckung einer Spiralstruktur in der inneren Oortschen Wolke basiert auf hochauflösenden Simulationen sowie Beobachtungen von neuartigen astronomischen Techniken, die es ermöglichen, die Verteilung und Bewegung dieser entfernten Objekte genauer zu untersuchen. Diese Spiralstruktur erscheint als eine Art windungsförmiges Muster, das sich durch die Wechselwirkung der Objekte mit der Gravitation der Sonne, der umliegenden Sterne und möglicherweise der galaktischen Gezeiten bildet.

Die Existenz dieser Struktur hat weitreichende Konsequenzen für die Erforschung von Kometen und der Geschichte unseres Sonnensystems. Die Dynamik innerhalb der inneren Oortschen Wolke ist wesentlich komplexer als ursprünglich angenommen. Die gravitativen Einflüsse benachbarter Sterne, manchmal durch das Passieren von Sternen in relativ geringem Abstand, üben eine starke Wirkung auf die Verteilung der kleinen Körper in der Wolke aus. Diese Störungen können die Bahnen der Objekte verändern, wodurch sich die Spiralstruktur formt und wechselnde Dichten innerhalb der Wolke hervorruft. Gleichzeitig spielen galaktische Gezeiten, die durch die Rotation der Milchstraße verursacht werden, eine Rolle und tragen dazu bei, das Aussehen und die Stabilität der Spiralstruktur zu beeinflussen.

Ein weiterer interessanter Aspekt ist die leichte Einkerbung der Bahnparameter der Kometen, die aus dieser Spiralstruktur stammen. Kometen, die von der inneren Oortschen Wolke in Richtung des inneren Sonnensystems gelangen, weisen oft charakteristische Eigenschaften auf, die auf ihre Herkunft in diesem spiralartigen Bereich hinweisen. Dies unterstützt die Hypothese, dass die Spiralstruktur als eine Art kosmisches „Transportband“ für die Umlenkung von Kometen fungiert, die letztendlich in die Nähe der Erde und der inneren Planeten gelangen können. Die Spiralstruktur hilft zudem dabei, einige der bisher ungelösten Probleme in der Kometenforschung zu erklären. Beispielsweise erstaunte das Ungleichgewicht in der Verteilung der Bahnen mancher langperiodischer Kometen die Astronomen lange Zeit.

Die Existenz und Dynamik dieser spiralförmigen Bahnbereiche liefern eine plausible Erklärung, warum bestimmte Kometen auf spezifische Bahnen gelangen und warum die Häufigkeit einiger Umlaufbahntypen höher ist als die anderer. Die Entdeckung wurde durch Kombination verschiedener moderner Techniken möglich. Astrometrische Daten von Weltraumteleskopen, verbesserte Computer-Simulationen und spezielle Algorithmen zur Mustererkennung halfen dabei, die komplexen Bewegungen und Verteilungen zu entschlüsseln. Zudem haben Fortschritte in der Teleskoptechnik es ermöglicht, ferne Eiskörper besser zu beobachten, was zur Validierung der theoretisch vorhergesagten Spiralstruktur beitrug. Diese neue Erkenntnis hat weitreichende Auswirkungen für die Astrophysik, nicht nur im Kontext unseres eigenen Sonnensystems, sondern auch bei der Erforschung anderer Sternsysteme.

Die Dynamik der Oortschen Wolke, insbesondere die Spiralstruktur, könnte Hinweise auf die Entstehung und Entwicklung anderer planetarer Systeme bieten und aufzeigen, wie wechselwirkende Gravitationskräfte in kosmischem Maßstab Strukturen formen. Eine spannende Möglichkeit ist, dass die Spiralstruktur möglicherweise Einfluss auf das Einschlagsrisiko von Kometen auf die Erde hat. Wenn sich diese Strukturen ändern oder durch externe Einflüsse wie nahe gelegene Sternvorbeiflüge gestört werden, kann sich die Rate, mit der Kometen ins innere Sonnensystem gelangen, erhöhen oder verringern. Dies macht das Verständnis der Spiralstruktur nicht nur zu einem Thema der theoretischen Astronomie, sondern auch von praktischem Interesse für die Einschätzung kosmischer Gefahren. Forschungen der kommenden Jahre werden wahrscheinlich weitere Details enthüllen.

Neue Observationen und verbesserte Simulationen können die Eigenschaften der Spiralstruktur genauer bestimmen, wie etwa ihre Lebensdauer, Stabilität oder die genaue Zusammensetzung der darin enthaltenen Objekte. Ebenso könnte die Suche nach zusätzlichen Mustern in der äußeren Oortschen Wolke folgen, um die Gesamtstruktur dieses riesigen Reservoirs an Kometen und eisigen Kleinobjekten vollständig zu verstehen. Insgesamt öffnet die Entdeckung der Spiralstruktur in der inneren Oortschen Wolke neue Fenster zum Verständnis der komplexen Gravitationsmechaniken und der kosmischen Wechselwirkungen in der Randzone unseres Sonnensystems. Sie zeigt, dass selbst in den fernsten Regionen dynamische Prozesse stattfinden, die unser tägliches Leben durch Kometenbesuche beeinflussen können und unser Bild von der Struktur und Entwicklung des Sonnensystems bereichern. Damit steht die Erforschung dieser Spiralstruktur an der Spitze moderner Astronomie und wird zweifelsohne in den nächsten Jahrzehnten zu weiteren Durchbrüchen führen.

Für Wissenschaftler ist sie ein hervorragendes Beispiel dafür, wie selbst kleinste und entfernteste Objekte durch komplexe Gravitationseinflüsse zu großräumigen ja sogar spiralförmigen Strukturen zusammenfinden können – ein ganz neues Kapitel in der Geschichte unseres Verständnisses des Universums.