Forschung und Entwicklung (F&E) sind seit Jahrzehnten eine der treibenden Kräfte hinter technologischen Innovationen, Produktivitätssteigerungen und nachhaltigem Wirtschaftswachstum. Öffentliche Investitionen in F&E spielen eine zentrale Rolle, da sie oft den Grundstein für Durchbrüche legen, die private Unternehmen aus wirtschaftlichen Gründen zunächst nicht realisieren können. In jüngster Zeit jedoch beobachten Experten mit großer Sorge eine zunehmende Tendenz zur Kürzung staatlicher Mittel für Forschungseinrichtungen und Förderprogramme. Dabei zeigt eine aktuelle Analyse eindrücklich, wie fatal sich solche Einsparungen langfristig auf die gesamte Volkswirtschaft auswirken können. Die Folgen sind alles andere als nur kurzfristige Budgeteffekte – sie berühren alle Bereiche von Bruttoinlandsprodukt über Investitionen bis hin zu staatlichen Einnahmen und damit auch den Wohlstand jedes einzelnen Bürgers.

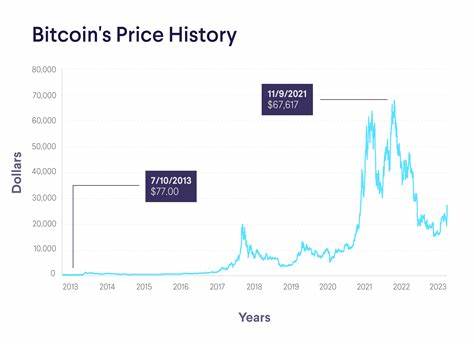

Öffentliche Forschungsförderung, insbesondere durch renommierte Institutionen wie die National Institutes of Health (NIH) und die National Science Foundation (NSF) in den USA, stellt eine unverzichtbare Grundlage für viele wissenschaftliche Durchbrüche dar. Diese Agenturen finanzieren vorwiegend Grundlagenforschung, die ohne direkte Profitperspektive betrieben wird, aber häufig später den Nährboden für angewandte Innovationen ist. Werden die Mittel hierfür reduziert oder gar eingefroren, leidet nicht nur der wissenschaftliche Fortschritt, sondern auch die Wettbewerbsfähigkeit ganzer Industriezweige. Eine kürzlich veröffentlichte Studie analysiert die makroökonomischen Kosten von Budgetkürzungen im Bereich der öffentlichen F&E-Förderung. Die Ergebnisse sind alarmierend: Ein Rückgang der öffentlichen Ausgaben für Forschung und Entwicklung um 25 Prozent könnte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ähnlich stark beeinträchtigen wie die wirtschaftliche Rezession in der Finanzkrise 2008/2009.

Dies bedeutet enorme Einbußen für die gesamte Volkswirtschaft und eine Verlangsamung des Wachstums, die sich über Jahre hinziehen kann. Noch drastischer wird es, wenn die Ausgaben für öffentliche F&E halbiert werden. Die Prognosen zeigen, dass der durchschnittliche Amerikaner dann um etwa 10.000 US-Dollar ärmer wäre, bezogen auf den Wert, den das BIP im historischen Trend hätte erzielen sollen. Diese Zahl vermittelt eindrucksvoll, wie stark sich staatliche Forschungsförderung indirekt auf das individuelle Einkommen und somit auf den Lebensstandard auswirkt.

Ein Rückgang dieser Größenordnung ist nicht nur ein abstraktes Wirtschaftsdatenbild, sondern reale finanzielle Einbußen für Millionen von Menschen. Doch warum hat öffentliche Forschungsausgaben eine derart große Hebelwirkung auf die Wirtschaft? Ein entscheidender Faktor ist die Rolle von F&E als Motor für Innovation. Innovationen steigern die Produktivität, schaffen neue Märkte und Arbeitsplätze und tragen zur Modernisierung von Wirtschaftsstrukturen bei. Da viele private Unternehmen hohe Anfangsinvestitionen und ein hohes Risiko in frühen Entwicklungsphasen scheuen, übernimmt der Staat eine entscheidende Rolle, um diese Innovationszyklen in Gang zu setzen. Investitionen in F&E zahlen sich später vielfach aus – nicht nur durch verbesserte Produkte und Technologien, sondern auch durch höhere Steuereinnahmen und ein stabiles Wirtschaftswachstum.

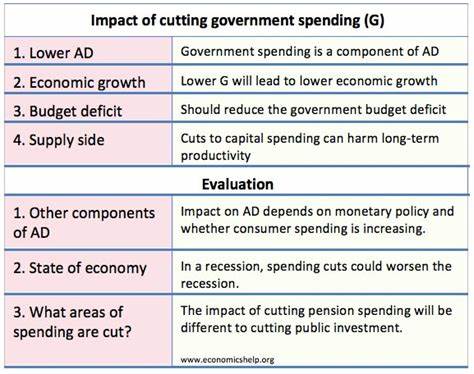

Die erwähnte Studie verdeutlicht auch, dass Kürzungen in der öffentlichen Forschung nicht nur das BIP und das Einkommen einzelner Bürger mindern, sondern auch die staatlichen Einnahmen aus der Einkommens- und Umsatzsteuer erheblich reduzieren. So würde eine 25-prozentige Kürzung bei öffentlichen F&E-Mitteln zu einem jährlichen Rückgang der Bundessteuereinnahmen um rund 4,3 Prozent führen. Bei einer Halbierung der Investitionen wären die Einnahmeverluste sogar doppelt so hoch. Dies stellt einen Teufelskreis dar: Weniger Forschungsausgaben bedeuten weniger Wirtschaftswachstum, was wiederum weniger Steuereinnahmen bringt und den Spielraum für zukünftige Investitionen weiter einschränkt. Aus wirtschaftspolitischer Sicht gilt daher: Öffentliche F&E-Förderung ist keine reine Ausgabe, sondern eine Investition mit hohem Multiplikatoreffekt.

Jede eingesparte Million Euro kann langfristig zu einem Verlust von mehreren Millionen Euro Wirtschaftskraft führen. Länder, die ihre Forschungsausgaben erhöhen oder zumindest auf einem stabilen Niveau halten, schneiden im globalen Wettbewerb besser ab, weil sie schneller neue Technologien entwickeln und auf neue Herausforderungen reagieren können. Hier ist Deutschland kein Ausnahmefall, sondern steht im internationalen Vergleich unter Druck, seine Innovationsfähigkeit durch nachhaltige Investitionen zu sichern. Auch gesellschaftlich betrachtet ist Forschung und Entwicklung von großer Bedeutung. Fortschritte in Medizin, Umwelttechnologien und digitalen Anwendungen haben direkten Einfluss auf Lebensqualität, Gesundheitsversorgung und ökologische Nachhaltigkeit.

Kürzungen bei öffentlicher Forschung riskieren, diesen Fortschritt zu verzögern oder gar zu stoppen. Dabei sind gerade grundlegende Forschungsprojekte oft auf langfristige Finanzierung angewiesen, die sich nicht kurzfristig durch Einnahmen refinanzieren lässt. Private Unternehmen können und werden diese Rolle nicht im gleichen Umfang übernehmen, was den Verlust öffentlicher Förderungen zusätzlich verschärft. Ein weiterer wichtiger Aspekt sind die Auswirkungen auf zukünftige Generationen. Eine nachhaltige Forschungspolitik stellt sicher, dass auch kommende Generationen von technologischen Innovationen und Produktivitätssteigerungen profitieren.

Werden heute Gelder gekürzt, so hat dies Konsequenzen in der Entwicklungsdynamik von morgen. Auf der anderen Seite erzeugen gut finanzierte Forschungsprogramme qualifizierte Arbeitsplätze, binden Talente im Land und fördern die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Die Innovationskraft einer Nation ist somit auch ein Indikator für ihre Fähigkeit, zukünftige Herausforderungen zu meistern. Die Forderungen der Wissenschaft und Wirtschaft lauten daher klar: Anstatt öffentlichen Forschungsförderungen zu kürzen, sollten Staat, Politik und Gesellschaft die Bedeutung dieser Investitionen anerkennen und ihre Mittel ausbauen. Dies erfordert auch ein Umdenken in der öffentlichen Wahrnehmung und Budgetpolitik, die oft kurzfristige Einsparungen über langfristige Vorteile stellt.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Finanzierung öffentlicher Forschungs- und Entwicklungsprogramme ein unverzichtbares Element für ein lebendiges, wachsendes und resilienteres Wirtschaftssystem ist. Einsparungen in diesem Bereich führen nicht nur zu einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts und zu weniger staatlichen Einnahmen, sondern verschlechtern auch die Lebensqualität der Bürger und gefährden die Innovationsfähigkeit ganzer Gesellschaften. Die Wissenschaft steht bereit, der Politik Lösungen und Strategien zu bieten, wie Forschung gestärkt und effizient eingesetzt werden kann. Der Weg in eine wohlhabendere und nachhaltigere Zukunft führt über kontinuierliche Investitionen in öffentliche Forschung. Im globalen Wettbewerb um Innovation und wirtschaftliche Stärke ist es deshalb essenziell, die öffentlichen Mittel für Forschung und Entwicklung als strategische Ressourcen zu sehen und nicht als Kostenfaktor.

Die politische Handlungsfähigkeit heute wird darüber entscheiden, wie wirtschaftlich erfolgreich und sozial ausgewogen die Gesellschaft von morgen sein wird.